① 미국 현지에 생산시설 구축

② 관세 감수하고 美수출 유지

③ 미국 포기하고 신시장 개척

"의약품 관세가 일단 부과되면 그 상황이 '뉴노멀'이 될 겁니다. 트럼프 정권이 교체된 이후에도 관세가 철회될 가능성은 크지 않습니다. 이미 한국 기업들의 선택지는 셋 중 하나입니다. 관세를 물거나 현지에 투자하거나 미국 시장을 포기하는 것뿐이죠."

전 세계 제약·바이오 업계가 '미국발 의약품 관세'의 불확실성에 휘말리고 있다. 지난 1일 미국의 관세 시한을 하루 앞두고 한미 양국이 상호관세에 합의하면서 의약품 관세는 15% 수준에서 매겨질 것이라는 기대감이 퍼졌다. 다른 국가와 비교해 불리하지 않도록 '최혜국 대우'를 보장하기로 한 만큼, 앞서 유럽연합(EU)과 미국 사이에서 결정된 관세율 15%가 동일하게 적용될 것이란 근거였다.

하지만 해외 언론에서는 이 숫자가 언제든 달라질 수 있다는 전망을 앞다퉈 내놓고 있다. 무역확장법 232조에 근거해 수입 의약품이 미국 국가안보에 미치는 영향 등을 조사한 결과에 따라 숫자가 더 오를 가능성은 충분히 있다는 관측이다.

여기에 5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품 관세를 최대 250%까지 인상하겠다고 예고하면서 제약·바이오 업계는 또다시 혼란에 빠졌다. 트럼프 정부 출범 이후 대부분의 산업계가 트럼프 대통령 한마디에 울고 웃었다. 그러나 이번 미국발 의약품 관세는 전문가들조차 분석이 제각각일 정도로 안갯속이다. 실제 영향을 판단하기 위해서는 관세 부과 시기, 범위 등이 구체화되기 전까지 그 어떤 예측도 무의미하다는 이야기가 나온다.

현재로서는 미국 정부조차 어떤 관세를 어떻게 부과할지 모를지도 모르는 상황이다. 다만 명확한 것은 어떤 형태로든 낮지 않은 수준의 의약품 관세가 부과된다는 사실 하나뿐이다. 이제는 미국 시장에 의약품을 판매하려면 높은 관세를 물어야 하는 새로운 시대를 뉴노멀로 받아들이고 차분하게 대응책을 마련해야 한다. 어차피 세 갈래 길 중 하나다.

미국 의존도가 높고 글로벌 경쟁력을 충분히 갖췄다면 셀트리온처럼 서둘러 현지 투자에 나서야 한다. 이미 현지 의약품 제조시설의 몸값이 천정부지로 치솟고 있다는 소식이 들린다. 미국 시장에 수출하는 의약품이 적거나 높은 부가가치를 갖추고 있지 않은 기업이라면 과감하게 다른 시장으로 눈을 돌리는 것도 방법이다.

관세의 숫자는 중요하지 않다. 각자의 경쟁력을 누구보다 객관적으로 살펴보고 시나리오에 맞춰 대응해야 할 때다.

[김지희 과학기술부 기자]

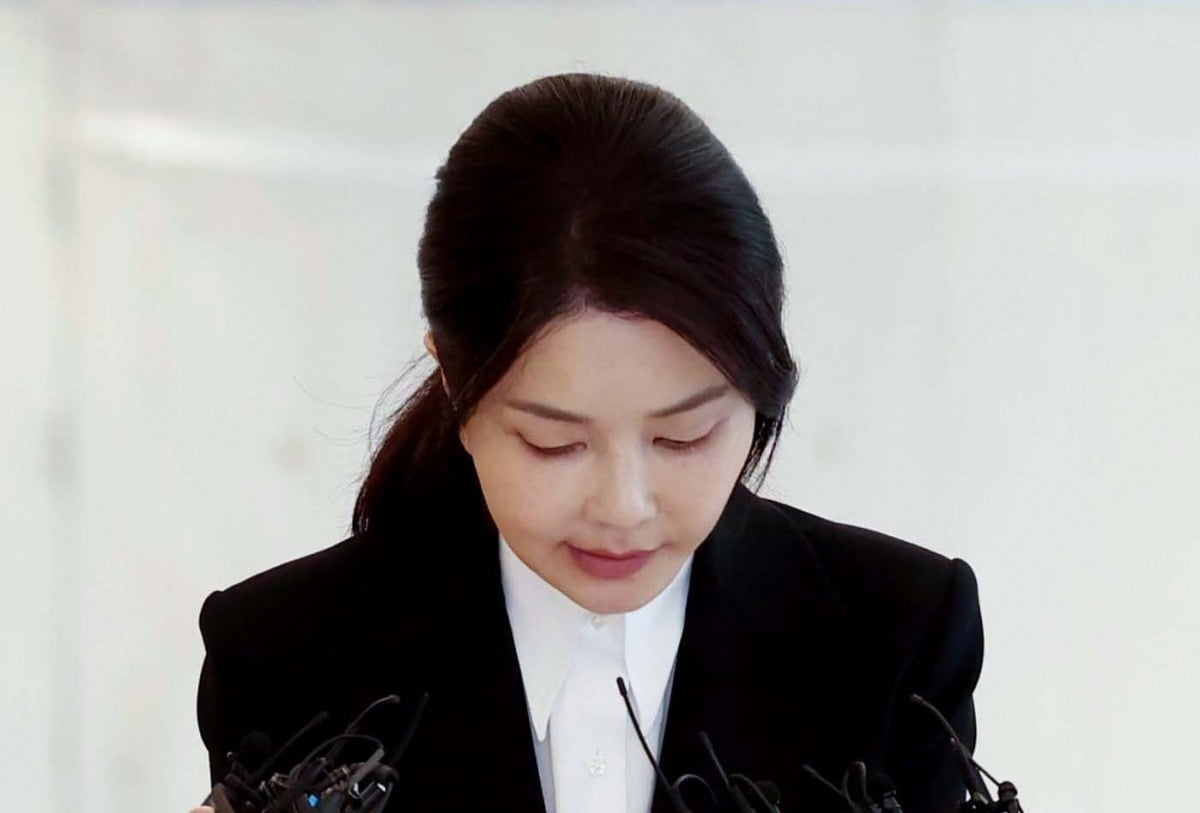

![[뉴스추적] 15만 원 가방, 60만 원 구두 / 창백한 얼굴·위축된 어깨 / 역대 영부인과는 신분·방식 달라 / 추가 소환 신경전 윤석열과 판박이?](https://img.vod.mbn.co.kr/vod2/552/2025/08/06/20250806191119_20_552_1395502_1080_7_s1.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·