[이데일리 정두리 기자] 해상풍력을 중심으로 한 신·재생에너지 산업의 국내 공급망 강화를 위해선 발전사업 추진부터 공공의 비중을 늘려야 한다는 제언이 뒤따른다. 지금처럼 사업 자체가 민간, 특히 외국 개발사를 중심으로 진행될 경우 후발주자인 국내 기업들의 설 자리가 줄어들 수밖에 없는 구조이기 때문이다.

|

| [이데일리 김정훈 기자] |

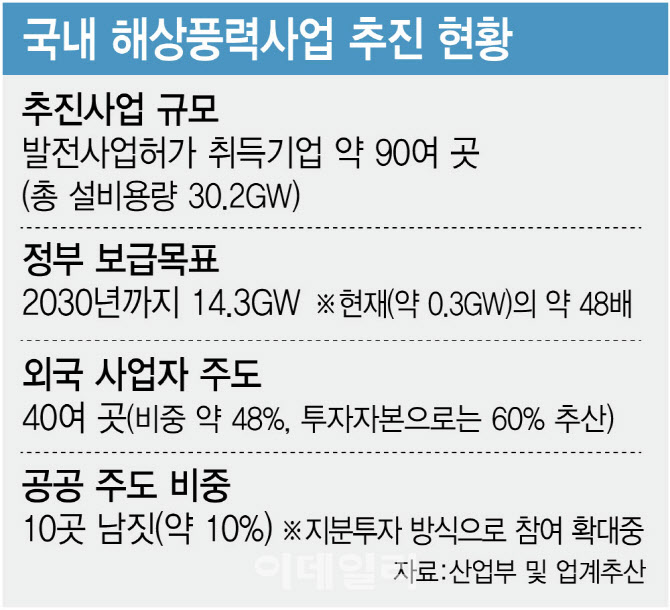

10일 업계에 따르면 올 상반기까지 발전사업 허가를 받은 30.2기가와트(GW) 규모의 해상풍력 사업자 중 외국 개발기업 비중은 48%로 절반에 육박한다. 특히 이중 발전 공기업 비중은 10% 안팎에 그치는 것으로 집계됐다.

석탄·가스·원자력 화력발전을 아우르는 국내 전체 발전사업의 80% 이상은 10개 남짓의 발전 공기업이 도맡고 있지만, 신·재생에너지 발전, 특히 해상풍력 부문에 있어선 민간과 외국 개발사들이 주도권을 쥐고 있다.

유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 “전체 투자자본으로 보면 현재 허가된 해상풍력 사업의 외국 비중은 약 60%”라며 “이대로면 정부의 신·재생 발전사업 보조금이 대부분 해외로 유출될 수 있는 만큼 최소한 국내 기업과 공동 진출하는 형태로 유도할 필요가 있다”고 말했다.

공기업도 이 같은 우려를 고려해 신·재생 사업 참여를 확대하는 추세다. 한국수력원자력은 노르웨이 기업 에퀴노르가 진행 중인 750메가와트(㎿) 규모 울산 부유식 해상풍력 사업 ‘반딧불이’에 대한 지분투자를 공식화했다. 5조 7000억원으로 추산되는 전체 사업 중 약 1조원 남짓을 투자할 계획이다. 또 다른 발전 공기업 한국중부발전도 최근 사업 추진에 어려움을 겪고 있는 신안우이해상풍력 사업 참여를 유력하게 검토 중으로 알려졌다.

공공 주도 사업 확대는 자연스레 국산 공급망 공급 기회 확대로 이어질 수 있다. 일례로 한국전력(015760)공사와 한국중부발전, 한전기술(052690) 등 공기업이 현대건설(000720)과 함께 추진해 지난해부터 상업운전을 시작한 제주한림해상풍력 사업의 경우 100㎿의 대규모 해상풍력 발전단지임에도 이례적으로 유럽 대비 기술적으로 뒤처지는 것으로 평가되는 8㎿급 국산 터빈을 적용했다.

한편에서는 개별 공기업들의 노력에만 기대서는 안 된다는 지적도 제기된다. 정부가 석탄발전 중심의 기존 5개 화력발전 공기업 체계를 개편하는 만큼 해상풍력 전담 개발공사를 설립하는 등 보다 적극적인 대응에 나서야 한다는 제언이다.

실제 김정관 산업통상자원부 장관은 지난 7월 인사청문회 당시 “(장관으로 취임하면) 해상풍력개발공사 설립을 포함해 공기업이 더 효과적이고 효율적으로 해상풍력 사업에 참여할 방안을 적극적으로 찾아보겠다”고 말한 바 있다.

유 교수는 “한국토지주택공사(LH)가 주택·산업단지를 조성 후 분양하듯 해상풍력 전담 개발 공기업이 먼저 입지를 개발한 후 각 사업자에 분양하는 계획입지제를 도입한다면 신·재생 보급 속도를 높이는 데도 도움을 줄 수 있을 것”이라며 “선진국은 대부분 이런 방식으로 (해상풍력을 ) 개발하고 있다”고 설명했다.

|

| 노르웨이 개발사 에퀴노르가 추진 중인 울산 부유식 해상풍력 사업 반딧불이 조감도. 현재 공기업인 한국수력원자력이 지분투자 형태로 사업 참여를 검토 중이다. (사진=에퀴노르코리아) |

2 hours ago

2

2 hours ago

2

![합의로 소송 끝내려다…되려 '세금 혹' 붙이지 않으려면 [오광석의 Tax&Biz]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41349623.1.jpg)

![관세 불확실성은 완화됐으나 반도체 관세에 ‘주목’[D’s 위클리 픽]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/10/132156652.1.jpg)

!['트럼프 라운드'로 글로벌 공급망 붕괴…한국도 '흔들' [글로벌 머니 X파일]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41362944.1.png)

!["연금으로 현금흐름 만들어 은퇴 후 대비해야" [한경 재테크쇼]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41317886.1.jpg)

!["올해도 오르겠지?" 대박 노렸는데…'16만원→3만원' 대폭락 [이광식의 한입물가]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41362694.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·