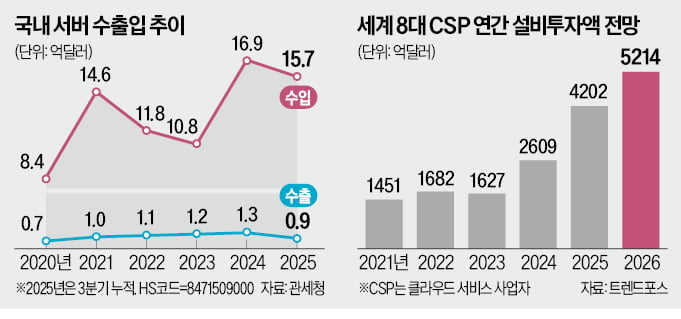

인공지능(AI) 투자 속도가 빨라지면서 AI 구현에 필요한 서버 수입이 급증한 것으로 나타났다. 국내에서 해외로 수출되는 서버는 전체 수입액의 5% 수준에 불과해 ‘소버린 AI’를 완성하기 위해서라도 서버 기술력을 끌어올려야 한다는 지적이 나온다.

◇AI 서버, 수출입 역전 ‘심각’

2일 관세청 통계에 따르면 올해 3분기까지 한국의 서버 누적 수입액은 15억6966만달러(약 2조2399억원)를 기록했다. 지난해 같은 기간 12억3020만달러보다 27.59% 증가한 수치다. 이에 비해 3분기 누적 서버 수출액은 9241만달러로 수입액의 5.8%에 불과한 것으로 집계됐다.

서버는 말 그대로 거대한 컴퓨터다. 일반 PC보다 훨씬 많은 데이터를 저장하고 처리할 수 있다. AI를 구현하는 핵심 장비이기도 하다. 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 등 AI칩이 장착된 서버 여러 대를 하나의 랙(rack)으로 묶고, 랙들을 한 공간에 놓으면 AI 데이터센터의 핵심 인프라가 된다. 한국의 서버 수입액 급증은 AI 모델 구현을 위한 설비 투자가 국내에서도 활발해진 것으로도 해석할 수 있다.

서버 공급망에서 가장 중요한 부품은 단연 연산처리장치다. 엔비디아 GPU 등이 대표적이다. 연산장치 옆에는 다양한 연산 정보를 기억하고 빠르게 전송해줄 수 있는 고대역폭메모리(HBM)가 있다. 칩 여러 개를 결합하는 작업도 중요하다. 한 개 보드에 칩과 메모리를 얹어 연동하는 것부터 완성된 가속기를 서버·랙 프레임에 조립하는 공정까지 필요하다. 또 서버와 서버를 연결하는 배선은 물론 칩 발열을 최소화하는 냉각장치 기술까지 갖춰야 비로소 한 개의 ‘랙’이 완성된다. 반도체→보드→프레임→냉각→랙 등 전 단계에서 제조가 유기적으로 연결돼야만 안정적인 서버 공급망이 구축되는 것이다.

◇대만이 생산·조립 등에서 우위

한국의 최대 강점은 서버 필수 제품인 D램에서 세계 70% 이상의 점유율을 차지한다는 것이다. 특히 AI용 HBM에서 압도적이다. 엔비디아가 한국을 아시아 최대 파트너로 낙점한 이유다.

하지만 반도체 이후 공정에선 산업 생태계가 단절돼 ‘반쪽짜리’라는 평가를 받는다. 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE), 델 등 세계적 수준의 서버 설계 능력을 보유한 회사는 미국 본사에서 랙 구조를 설계하고, 말레이시아 싱가포르 등지의 생산 거점에 조립을 맡긴다. 대만은 부품 생산과 조립에서 강력한 지위를 갖고 있다. 세계 파운드리 시장의 70% 이상을 차지하는 TSMC는 핵심 중앙처리장치(CPU)·GPU 생산을 맡고 이후 페가트론, 위윈, 슈퍼마이크로 등이 서버 프레임과 냉각 시스템을 통합 설계하며 엔비디아와 긴밀히 협업하고 있다.

한국은 서버 공급망에서 일부를 차지할 뿐 랙 설계와 조립 어느 분야에서도 핵심 경쟁자로 참여하지 못하는 셈이다. 리벨리온, 퓨리오사AI 같은 국내 AI 반도체 회사들이 랙 단위의 AI 가속기를 개발하고 있지만 이들 역시 대만 서버 공급망에 기댈 수밖에 없다. 화웨이가 미국의 거센 통상 압박에도 자체 서버를 갖추면서 AI 경쟁력을 키워가고 있는 것은 이런 한계를 극복하기 위해서다.

AI업계 고위 관계자는 “삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아 GPU 서버 제조 생태계에서 10% 안팎의 비중을 차지한다”며 “AI 인프라 제조 생태계가 골고루 성장해야 AI 자립화에도 대응할 수 있다”고 설명했다.

강해령 기자 hr.kang@hankyung.com

6 hours ago

2

6 hours ago

2

English (US) ·

English (US) ·