[이데일리 김형욱 기자] 서해 앞바다에서 해상풍력 발전 사업을 추진 중인 발전 공기업 A는 최근 고민에 빠졌다. 공기업이라는 점을 고려, 지금까지 수행한 소규모 육상 풍력 사업에서 가급적 국산 설비를 써왔지만, 대규모 해상 풍력 사업을 앞두고는 상황이 달라졌기 때문이다.

|

| [이데일리 이미나 기자] |

성숙기에 들어선 유럽과 달리 국내 해상 풍력 산업은 걸음마 수준으로, 한국의 해상 풍력 기업들 역시 관련 경험이 부족할 수밖에 없는 상황이다. 기술력과 트랙 레코드(설치 이력)에서는 유럽 브랜드가 앞서고 가격만 보면 중국산이 우위로, 무조건 국산만 고집하기는 어려운 게 현실이다.

해상 풍력 중심의 ‘에너지 고속도로’를 내세운 새 정부의 에너지 정책이 본격화하며 국내 해상 풍력 발전 산업의 공급망 관리가 시급하다는 목소리가 커지고 있다.

10일 산업통상자원부 등에 따르면 정부는 현재 0.3GW 규모인 해상 풍력 발전 설비를 2030년 14.3GW까지 확대할 계획이다. 이에 발전기업들은 앞다퉈 해상 풍력 사업에 뛰어들고 있다.

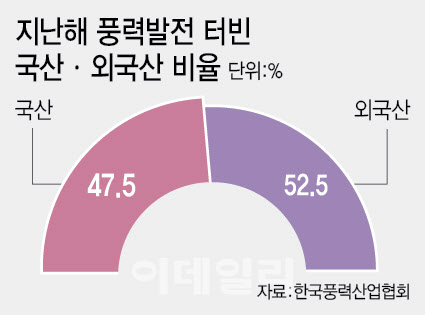

소규모로 진행되는 육상 풍력 사업과 달리 해상 풍력 사업은 해저케이블 설치와 해양공사 등 복잡한 인프라 구축이 필요해 대형 프로젝트로 이어진다. 대규모 자본투자와 금융조달이 필수로, 경제성이 무엇보다 중요하다. 비슷한 기술력을 갖춘 국산 제품이 있다 해도 이미 검증된 유럽산 기자재를 선택할 수밖에 없는 구조다. 특히 핵심 기자재인 터빈이 대표적이다.

풍력 터빈 제조사인 두산에너빌리티(034020) 사장 출신인 김정관 산업통상자원부 장관은 지난달 17일 국회 인사청문회 때 “공기업조차 국산보다 외국산을 선호하는 모습을 보며 피가 거꾸로 솟는 듯한 서운함을 느꼈다”고 말하기도 했다.

이대로라면 해상 풍력 산업도 중국산 저가 제품이 시장을 장악한 태양광 산업의 전철을 밟을 수 있다는 우려가 나오기도 한다. 해상 풍력 발전 단지가 본격적으로 개발되고 외국산 비중이 급격하게 늘어날 경우 국내 기업들이 고사하며 결국 저가 중국산에 공급망을 내주게 되는 그림이다.

현장에서는 국산 제품이 경쟁력을 갖출 수 있도록 기술 개발을 적극 지원하는 한편, 사용을 확대할 수 있는 정책적 지원이 절실하다는 얘기가 나온다. 해외 기업이 정부 사업을 수주하면, 기술을 이전하도록 하거나 공장을 국내에 짓도록 하는 제도가 필요하다는 제언도 제기된다.

유승훈 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 “국산 해상풍력 터빈은 용량 한계와 경험 부족에 현장에서 외면받는 게 현실”이라며 “기술개발 노력과 함께 국산 사용을 유도하는 제도적 뒷받침 역시 필요하다”고 말했다. 그는 이어 “최소한 대만처럼 외국 조달기업이 국내에 기술이전을 하거나 생산공장을 짓도록 유도하는 장치가 마련돼야 할 것”이라고 덧붙였다.

|

| 제주한림 해상풍력발전단지 전경. 한국전력공사와 한국중부발전, 현대건설 등이 참여해 총 100메가와트(㎿) 규모로 조성 중인 이곳엔 두산에너빌리티의 8㎿ 규모 풍력터빈이 적용됐다. 그러나 현재 국내에서 추진 중인 해상풍력 사업 대부분에선 기술력에서 앞서 있는 수입 터빈 사용 가능성이 크다. (사진=한전기술) |

2 hours ago

4

2 hours ago

4

![합의로 소송 끝내려다…되려 '세금 혹' 붙이지 않으려면 [오광석의 Tax&Biz]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41349623.1.jpg)

![관세 불확실성은 완화됐으나 반도체 관세에 ‘주목’[D’s 위클리 픽]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/08/10/132156652.1.jpg)

!['트럼프 라운드'로 글로벌 공급망 붕괴…한국도 '흔들' [글로벌 머니 X파일]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41362944.1.png)

!["연금으로 현금흐름 만들어 은퇴 후 대비해야" [한경 재테크쇼]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41317886.1.jpg)

!["올해도 오르겠지?" 대박 노렸는데…'16만원→3만원' 대폭락 [이광식의 한입물가]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41362694.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·