백년사진 No. 110

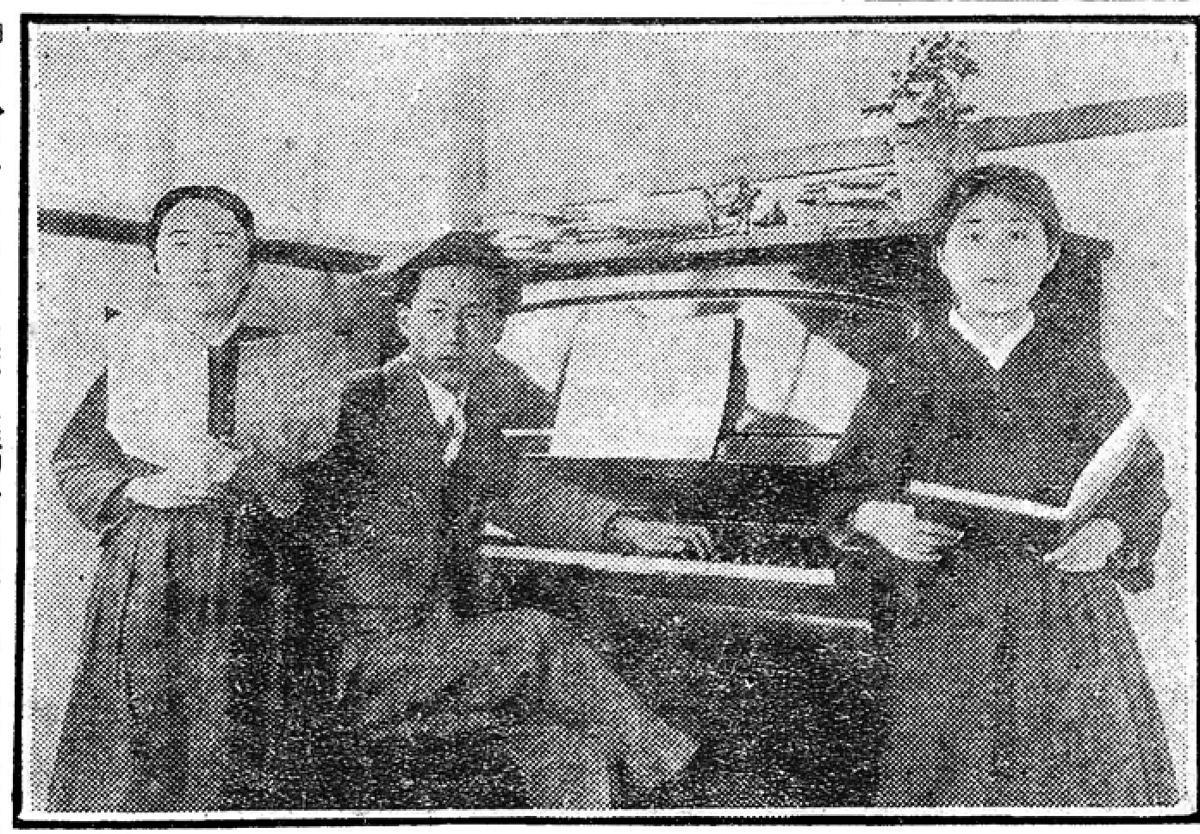

● 동요 <반달> 작곡가의 젊은 시절 모습이번 주 100년 전 사진이 고른 사진은 우리에게 익숙한 동요 작곡가 윤극영 선생의 젊은 시절 모습입니다. 22살 앳된 청년의 모습입니다. 내용을 떠나 사진기자인 저에게 특별하게 이 사진이 느껴진 점은, 등장 인물들의 크기였습니다.

■청년 작곡가로 유명한 윤극영군의 지휘 하에 『서울코러쓰』 조직■

청년 작곡가로 유명한 윤극영군의 지휘 하에 위에 보이는 사진은 『설날』『반달』『소금쟁이』『허잡이』 등 아름다운 동요를 삼십여 종이나 작곡하여 발표하고 친히 어린이들을 모아 교수하며 수 만의 어린이에게 새로웁고 고운 노래를 부르게 한 청년 작곡가 윤극영 (尹克榮)(22)씨가 어린이에게 성악을 교수하는 사진인데 그는 다년 동경에 유학하여 성악가로 유명한 선교영길(船橋英吉)씨에게 사습하였는데 금년 봄 부터는 『서울 코러쓰』를 조직하고 남녀회원 삼십여명을 모집하여 개인으로 교수하리라더라.

-1925년 4월 20일자 동아일보

● 지금도 사랑받는 동시 <반달>의 가사 푸른 하늘 은하수 하얀 쪽배에

계수나무 한 나무 토끼 한 마리

돛대도 아니 달고 삿대도 없이

가기도 잘도 간다 서쪽 나라로.은하수를 건너서 구름 나라로

구름 나라 지나선 어디로 가나

멀리서 반짝반짝 비치이는 건

샛별이 등대란다 길을 찾아라.

―윤극영(1903∼1988)

● 동심과 함께 산 인생 - 그의 부고 기사 제목

그의 삶은 어떻게 기억되고 있을까요? 동아일보 데이터베이스에서 윤극영으로 검색을 하니 총 161건의 기사가 검색됩니다. 문학평론가 나민애님은 2022년 5월 28일자 동아일보에 연재한 <나민애의 시가 깃든 삶> 349회 글에서 “그는 동요 작사가이면서 동시에 동시 시인이었다. ‘반달’이라는 시를 노래로 불러보면 금방 동의할 수 있다. 음정도 음정이지만 저 노랫말은 우리를 그립고 먼 나라로 데려다준다. 보지 못한 장면을 보게 하고 꿈꾸지 못한 꿈을 꾸게 한다”고 윤극영 작사가에 대해 이렇게 썼습니다.

여러 기사들이 있지만, 한 개인의 삶을 압축적으로 정리한 글은 아마 고인이 영면에 들어간 다음 날 신문에 실린 부고(訃告) 기사일 것입니다. 아래는, 1988년 11월 16일자 동아일보에 실린 윤극영 선생의 부고 기사입니다. 사진 속 22살의 청년에 대한 65년 후 세상의 평가입니다.

■童心(동심)과 함께 산 平生(평생)

他界(타계)한 尹克榮옹

『반달』 『고드름』 『따오기』 등 주옥 (珠玉) 같은 동요 남겨■

15일 타계한 원로 동요작사작곡가 尹克榮선생은 「반달 할아버지」로 널리 알려진 우리나라 어린이문화운동의선구자였다.

고인은 1903년 서울태생으로 경성법학전문학교를중퇴하고 日本으로 건너가 東京음악학교 동양엄악학교에서 성악을 전공했다. 우리말과 노래를 빼앗긴 채 암울한 현실 속에서 살아가는 어린이들을 위해 23년에는 소파 방정환(小波 方定煥)선생과 함께 東京에서 우리나라 어린이운동의효시인「색동회」를 발족시켰다. 그당시 「씩씩하게 참되게 그리고 아름답게 서로서로 도와갑시다」라는 것을 주제로 내세웠다.

24년에 귀국하여 동요단체인 「다알리아회」를 조직、우리노래 보급운동에 나섰는데 이때 작곡한 동요가 『반달』 『까치까치 설날』 『할미꽃』 『고드름』 『따오기』 등 오늘날까지 어린이나 어른등 모든 국민의 사랑을 받고 있는 주옥같은 노래들이었다. 한때 간도(間島)에서 교편생활을、「하얼빈」에서 예술활동을 하기도 했다.

그의 한평생은 『반달』과 떼어놓고 얘기할수 없는 삶이었다. 그는 “『반달』은 내가 만든 것이지만 언제부터인가 나를 완전히 지배해왔다”고 말하기도 했는데 6·25 동란중 피난시절에는 생활이 어려워 『반달』을 담보로 은행에서 돈을 빌어썼다는 에피소드도 있다.

음악전문교육을 받고 동요작사 작곡에 일생을 바쳐온 선생은 작사 작곡을 병행해온데 대해 “가락이 없는 詩가있을수없고 시의 리듬을 잡지못하는 노래가 있을 수 없다. 작곡과 작사는 손의 안팎과 같은 관계”라고 얘기하곤 했다.

선생은 동요 4백여곡、동시1백 여편을 남겼지만 어린이운동에 전념해 왔을 뿐 별다른 직업이 없이 안빈낙도(安貧樂道)의 자세로 평생을 살아왔다.

그는 감투라고는 윤번제로하는 색동회회장 이외에 써본 일이 없는데 이름 석자도 과분하다고하여 아호(雅號)도 몇 번 지었다가 버렸다고 한다.

건강이 허락하기까지 매일새벽 2、3시경에 일어나 원고청탁이 있건 없건 간에 항상 책상 앞에 앉아 원고지를 마주 했으며 동요에 관심을 가진 젊은이들이 모인「友林會」에서 강연을 하고 이들과 어울려 동심회복운동과 동심문화교육을 펼쳐왔다.

56년 제1회소파상을 수상했으며 63년 서울교육대학이 제정한 「고마우신 선생님」에 추대됐다.

대한민국국민훈장 목련상을 받았으며 86년10월「동요의 날」 초대 대상을 았다. 「반달」노래에서 그가 가장 아끼는 구절인 ‘샛별이 등대란다 길을 찾아라’처럼 선생은 먼길을 떠났다.

〈高美錫기자〉/ 1988년 11월 16일자 동아일보(석간) 14면.

오늘은 유학 후 돌아와 한국의 동심을 위해 노래를 만들기 시작한 20대 청년의 사진과 그 이후 그의 삶을 정리한 부고 기사를 살펴보았습니다. 여러분은 어떤 삶으로 기억되고 싶으신가요? 좋은 댓글로 생각을 나눠주세요.

변영욱 기자 cut@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 week ago

7

1 week ago

7

![[포토] 김택연 '보랏빛 클로저'](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720534348244_1.jpg/dims/optimize/)

![박수홍, 생후 180일 딸 홀로서기에 흐뭇 "제니 나온 코첼라 갈 것"[슈돌]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720353656617_1.jpg/dims/optimize/)

![[포토] 강승호 '쌍둥이 잡는 곰이 왔어요'](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720445040799_1.jpg/dims/optimize/)

![[포토] 오명진 '굿아이로 역전'](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720431872128_1.jpg/dims/optimize/)

![[포토] 양의지 '박동원, 야구는 기세다'](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720420362271_1.jpg/dims/optimize/)

![[포토] 양의지 '동원아 표정관리 난 못한다'](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720393254493_1.jpg/dims/optimize/)

![[포토]'박수로 응원해요' 180승 대기록 달성 양현종](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050720402124561_1.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·