“인공지능(AI) 기술의 획기적인 진보 없이 신약 후보물질 발굴과 치매, 파킨슨병 등 현대 의학의 난제를 푸는 것은 불가능합니다.”

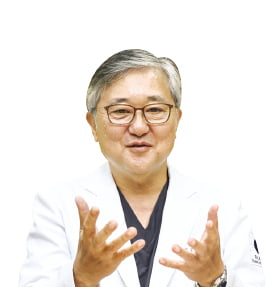

세계적 뇌과학자인 이대열 존스홉킨스대 의대 신경과학과 교수(사진)는 지난 25일 인터뷰에서 AI 자체 기술의 ‘퀀텀점프’(대도약)를 강조하며 이같이 말했다. 그는 이날 미국 메릴랜드 게이더스버그에서 열린 한미생명과학인협회(KAPAL) 콘퍼런스 기조 강연에서도 “신경과학 측면에서 현 AI 기술은 아직 초보 단계에 불과하다”고 강조했다.

이 교수는 학계에서 현재 AI 기술 수준을 ‘통계학적 앵무새’에 불과하다고 평가한 사실을 언급했다. 그는 “지금의 AI 대규모언어모델은 말을 이해하지 못하고 그냥 방대한 자료를 학습한 대로 흉내 낸다”고 지적했다. 그러면서 AI가 복잡한 분자 구조 계산이나 수십만 가지 단백질 형태를 예측하는 데 활용되고 있지만, 여전히 오류가 많고 부작용 우려로 그 역할에 한계가 있다고 말했다.

그는 “인간의 뇌가 작동하는 방식을 모방해 ‘인공신경망’을 만든 것이 AI의 시초”라며 “AI가 뇌를 더 닮아가고, 뇌 역시 AI를 통해 더 깊이 이해될 수 있기 때문에 신경과학적 연구가 더 필요하다”고 했다. 그가 제시하는 다음 단계 AI 모델 역시 현 디지털 컴퓨터 기반의 AI 구동 모델이 아니라 신경과학 기반의 인간 뇌를 닮은 ‘아날로그 AI’다. 특히 인간의 뇌처럼 적은 에너지를 쓰고도 지능을 구현할 방법을 찾아야 한다고 강조했다. 이 교수에 따르면 뇌로 간단한 계산을 할 때 쓰이는 에너지는 컴퓨터를 사용할 때의 100만분의 1 수준에 불과하다.

이 교수는 현재 AI 기술이 단순히 5~10년 연구한 결과가 아니라 1940년대부터 시작된 연구의 결과물이라고 했다. 그는 “지금의 AI를 완전 대체할 새로운 기술도 20~30년 전부터 어느 연구실에서 개발 중일 가능성이 있다”며 “한국도 유행에 휩싸이기보다 냉철하게 AI 기술을 바라보고 장기적인 관점에서 연구와 투자가 필요하다”고 강조했다.

게이더스버그=안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

6 days ago

22

6 days ago

22

English (US) ·

English (US) ·