“응, 나 ‘여전히’ 시 쓰고 있지.”

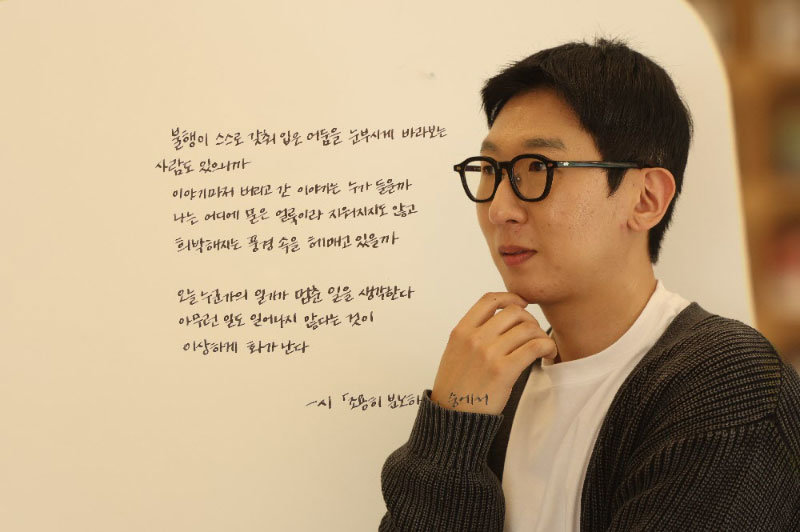

서 시인은 만 19세에 등단해 17년째 쉬지 않고 시를 쓰고 있다. 출판사 편집자를 병행하면서 지금까지 시집 5권과 산문집 4권을 펴냈다. ‘여전히’ 쓰는 정도가 아니라 지독하게 성실히 써 왔다. 최근 다섯 번째 시집 ‘나쁘게 눈부시기’(문학과지성사)를 펴낸 그를 지난달 28일 서울 마포구 문지 사옥에서 만났다.

‘나쁘게 눈부시기’는 대체 어떻게 눈부신 걸까. 서 시인은 “전조등이 갑자기 환하게 비출 때, 저 사람은 밝게 나아가고 싶어서 켠 불이지만 누군가는 갑자기 사방이 안 보여 찡그리게 된다”며 “빛을 통해 볼 수 있는 어둠이 있지 않을까 하는 마음으로 시집을 엮었다”고 했다.“그동안 ‘나쁘다’는 제 수첩엔 없는 단어였어요. 첫 시집 ‘어느 누구의 모든 동생’ 때부터 줄곧 자기 질서를 지켜온 표본적인 사람처럼 시를 써왔거든요. 그런데 어느 날 어느 작가가 ‘윤후 시인이 나쁘게 쓰는 글을 보고 싶다’고 하는 거예요. 나에게 없던, 혹은 내가 숨겨왔던 무언가를 보고 싶다는 말로 들렸어요.”

‘나쁘게’ 변신을 예고한 대로 이번 시집에는 유독 날카로운 조각의 이미지가 많다. 수록 시 ‘유리가미’에서 시적 화자는 연싸움에서 이기기 위해 연줄에 날카로운 유리 조각을 매단다.

‘사람들을 뒤뜰에 남겨두려고 / 깨진 것 중 가장 날카로운 유리가미를 고른다 / 끊어진 연을 주우러 또 올 수 있게’ (시 ‘유리가미’에서)

‘접시를 깨뜨렸던 실수는 흉터의 좋은 재료가 된다…깨진 것을 이어 붙이며 무늬를 새겨 넣은 저 접시를 시작하는 접시라고 불러야 할까?’(시 ‘킨츠기 교실’에서)

날카로운 조각을 무기로 쓰던 시적 화자는 상처를 매만질 줄 아는 이로 성장한다.

이번 시집을 통해 시를 대하는 태도도 달라졌다고 한다. 서 시인은 “그동안은 붙잡고 끌어안고 싶은 마음에 집착하듯 기록한 것 같다. 헤어진 사람, 이제는 만날 수 없는 사람들에 대한 그리움이 시에 많았다”며 “이제 지나칠 것은 지나치게 두고 남길 것은 남기면서 가야 한다는 것을 알게 됐다”고 했다.

“기록을 못하니까 더 절실하게 보고 절실하게 들어요. 이런 방식으로 감각하는 게 좋습니다.”

김소민 기자 somin@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

4 hours ago

2

4 hours ago

2

![NC 홈런공장 가동, 잘 나가는 롯데 상대 위닝! 권희동 투런→김주원 솔로→김형준 역전 스리런 [부산 현장리뷰]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050410235213267_1.jpg/dims/optimize/)

![[시가 있는 월요일] 거미와 나](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/05/20250505_01110123000005_M00.jpg)

!['우블' 이정은·한지민·김우빈·노희경, 정은혜 결혼식 총출동 [종합]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050416044595990_1.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·