2022년 발견, 복원작업하다 확인

신성한 공간 장식 최고급 도배지

경복궁-창경궁보다 200년 앞서

왕실 실내장식 밝힐 귀중한 자료

국립문화유산연구원(연구원)은 서울 종묘 정전 보수공사 중이던 2022년 8월 반자(전통건축에서 천장을 평평하게 만든 구조물) 윗부분에서 수습한 도배지가 청능화지인 것을 최근 파악했다고 15일 밝혔다.

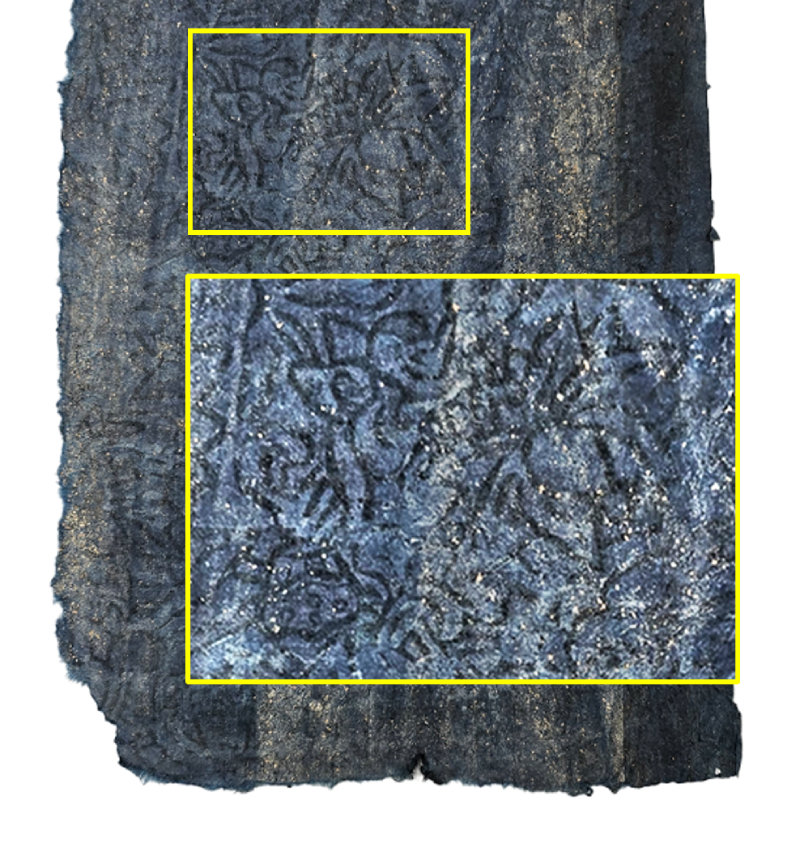

연구원의 손명희 복원기술연구실장은 “겹쳐 있던 도배지를 분리하는 과정에서 연꽃무늬, 만(卍) 자 무늬가 선명히 새겨진 푸른 도배지가 드러났다”며 “종묘에 청능화지가 쓰였다는 건 지금까지 ‘승정원일기’ 등 문헌 기록으로만 전해졌으나, 그 실체가 처음 입증된 것”이라고 설명했다. 조사 결과 이 청능화지는 당시 어람용 의궤에 사용된 최고급지인 초주지(草注紙)와 유사한 두께와 품질을 갖춘 것으로 나타났다.

청능화지는 앞서도 경복궁 향원정과 창경궁 숭문당에서 드물게 실물이 확인된 바 있지만 이번에 종묘에서 발견된 청능화지는 그보다 시기가 200년 이상 앞선다. 향원정은 19세기 말 세워졌고, 숭문당도 불타 19세기 재건됐다. 그러나 이번에 종묘 정전 제4실에서 확인된 청능화지의 경우 조선 인조, 현종 대에 해당하는 1630∼1670년대 제작된 것으로 분석됐다.

능화문(菱花紋)은 마름모꼴로 서로 연결돼 끊어지지 않는 형태로, 풍요와 길상(吉上)함을 상징한다. 연구원에 따르면 15, 16세기에는 연화문(蓮花紋), 보상화문(寶相華紋) 등 불교와 관련된 문양이 주를 이뤘고, 17세기엔 보문(寶紋), 당초문(唐草紋) 등으로 다양해졌다. 18세기 들어서는 문양지로 실내를 장식하는 문화가 민간에 확산했고, 청능화지도 함께 퍼져 나갔다.

유교적 가치관을 가진 조선이 고급 도배지를 절제하는 것을 미덕으로 여겼음에도 종묘에 화려하고 값비싼 청능화지가 사용된 까닭은 무엇일까. 김지원 학예연구원은 “역대 왕과 왕비의 제례를 올리는 공간이라 하늘과 재생 등을 의미하는 연화문 청능화지를 사용한 것으로 본다”고 분석했다. 이지영 서울대 조형연구소 책임연구원은 “실내 문양에 불교 관념을 표현하던 고려시대 장식 관습이 유교적 예치(禮治)의 공간으로 전이된 것”이라고 봤다. 도배지가 문화유산으로 주목받은 것은 그리 오래된 일은 아니다. 김 연구원은 “일제강점기와 근대화를 거치면서 궁궐 도배지 양식은 간소화되거나 서양식을 따르게 됐고, 지금까지 전해지는 실물이 거의 없다”며 “소모품으로 여겨져 중요성이 과소평가된 탓에 고건축을 해체, 보수하는 과정에서 보존이 안 되고 버려지기도 했다”고 설명했다. 정선화 학예연구사는 “도배지는 과거 지류 및 안료의 종류와 역사 등을 살펴볼 수 있는 중요 자료”라며 “서울 문묘에서도 최근 유사한 종류의 청능화지가 확인돼 앞으로 비교 연구가 이뤄질 것”이라고 말했다.이지윤 기자 leemail@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

9 hours ago

2

9 hours ago

2

![이영애 미모 터졌다, 마약 드라마에 여신 미소라니 [DA★]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/16/132010170.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·