메리츠화재가 보험업권의 ‘고무줄 회계’ 논란에 다시 불을 붙였다. 몇몇 손해보험사가 예상손해율 가정을 낙관적으로 추정해 보험계약마진(CSM)을 최대 수조원 부풀리고 있다는 게 메리츠화재 주장이다. 실제 보험사별 예상손해율은 절대적 수치 및 추이 측면에서 회사마다 크게 차이를 보인 것으로 나타났다.

다른 보험사들은 메리츠화재 주장에 반발하며 금융당국 행보를 예의주시하고 있다. 작년 보험업계를 뒤흔든 ‘무·저해지 보험 해지율 가이드라인’과 같은 대대적인 제도 개선이 이어질지 관심이 쏠린다.

메리츠가 쏘아 올린 공

김용범 메리츠금융지주 부회장은 지난 14일 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “회사 간 실적손해율은 유사한데, 예상손해율 추세는 완전히 반대인 경우가 확인된다”며 “(일부 보험사가) 이런 비합리적 추정을 통해 이익은 당기에 실현하고 손실을 미래 세대에 떠넘기고 있다”고 비판했다.

메리츠가 지적한 손해율 문제를 이해하려면 보험사 수익 구조를 알아야 한다. 2023년 시행된 보험회계기준(IFRS17)에선 보험손익은 보험계약마진(CSM)을 상각(전환)하는 방식으로 산출한다. CSM은 미래에 발생할 것으로 예상하는 총이익을 현재 가치로 환산한 지표다.

손해율은 예상보험금을 위험보험료로 나눠 계산한다. 실적손해율은 당기(2024년)에 보험사가 받은 위험보험료 중 보험금을 지급한 비율을 의미한다. 예상손해율은 향후 100년간 들어올 위험보험료 대비 보험금 비율을 추정한 수치다. 예상손해율을 낮게 잡으면 회사는 보험계약마진(CSM)을 늘리고 지급여력(K-ICS) 비율을 높이는 등 실적을 개선할 수 있다.

김중현 메리츠화재 대표는 “메리츠화재의 예상손해율은 타사 대비 5~8%포인트 높다”며 “예상손해율이 1%포인트 감소하면 최선추정부채(BEL)가 약 7000억원 감소하고 CSM은 7000억원 증가한다”고 설명했다. 즉, 다른 보험사들이 메리츠화재와 같은 예상손해율을 적용하면 회사별로 CSM이 많게는 5조원가량 감소한다는 뜻이다. 통상 보험사들이 매년 CSM의 10%를 이익으로 전환하는 것을 감안하면 순이익이 최대 5000억원 넘게 부풀어졌을 수 있다는 의미로 해석된다.

예상손해율 천차만별

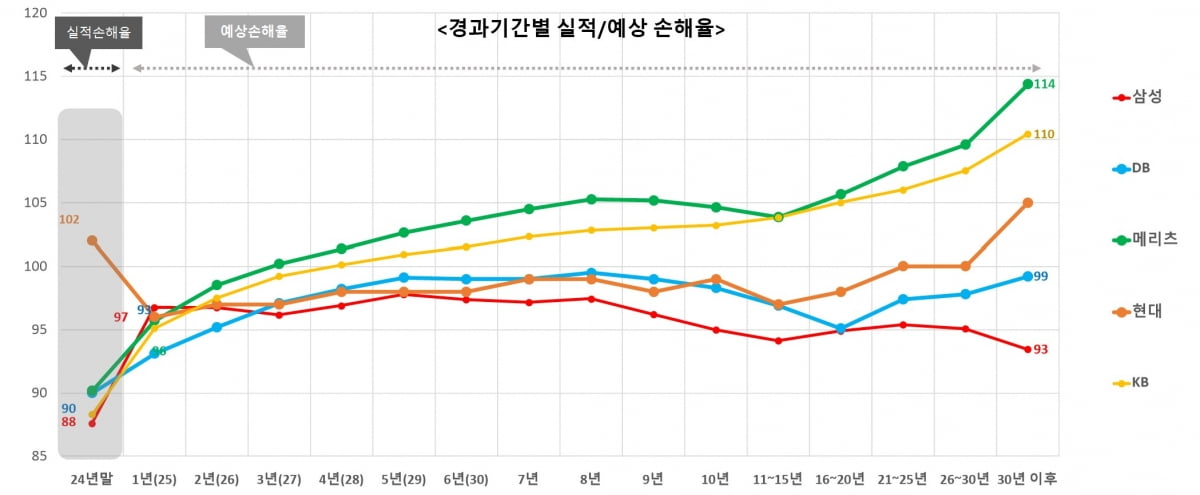

한국경제신문이 각 보험사의 작년 사업보고서를 분석한 결과 회사마다 예상손해율 추이가 크게 다른 것으로 나타났다. 메리츠화재의 실적손해율은 90%, 예상손해율은 104%(현재 가치 기준)로 점진적으로 상승하는 추세다. KB손해보험의 손해율 추이도 메리츠화재와 비슷한 양상이다.

반면 현대해상의 실적손해율은 102%, 예상손해율은 99%로 하락 추세다. 삼성화재 예상손해율도 1년 시점 97%에서 30년 이후 93% 등으로 우하향하는 모습이다. 금융권 관계자는 “예상손해율 ‘첫 점’(2025년)을 낮게 잡거나, 경과 기간별 손해율 기울기를 우하향하도록 추정하면 CSM을 늘리고 킥스 비율을 높일 수 있다”고 설명했다.

하지만 메리츠화재의 문제 제기에 다른 보험사들은 강하게 반발하고 있다. 한 대형 손보사 관계자는 “회사마다 상품 포트폴리오나 고객군이 다르기 때문에 손해율 추이도 당연히 다르다”고 말했다. 다른 관계자는 “작년에 이어 또다시 계리적 가정을 뒤흔들면 보험사 재무제표에 대한 신뢰가 떨어질 수 있다”고 우려했다.

금융당국은 메리츠화재 주장의 타당성을 정밀 점검한다는 방침이다. 금감원 관계자는 “메리츠화재가 주장하는 내용이 맞는지 확인하기 위해 업계에 자료 제출을 요구했다”며 “회사마다 특성이 다를 수 있어서 신중하게 검토할 것”이라고 설명했다.

서형교 기자 seogyo@hankyung.com

5 hours ago

1

5 hours ago

1

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·