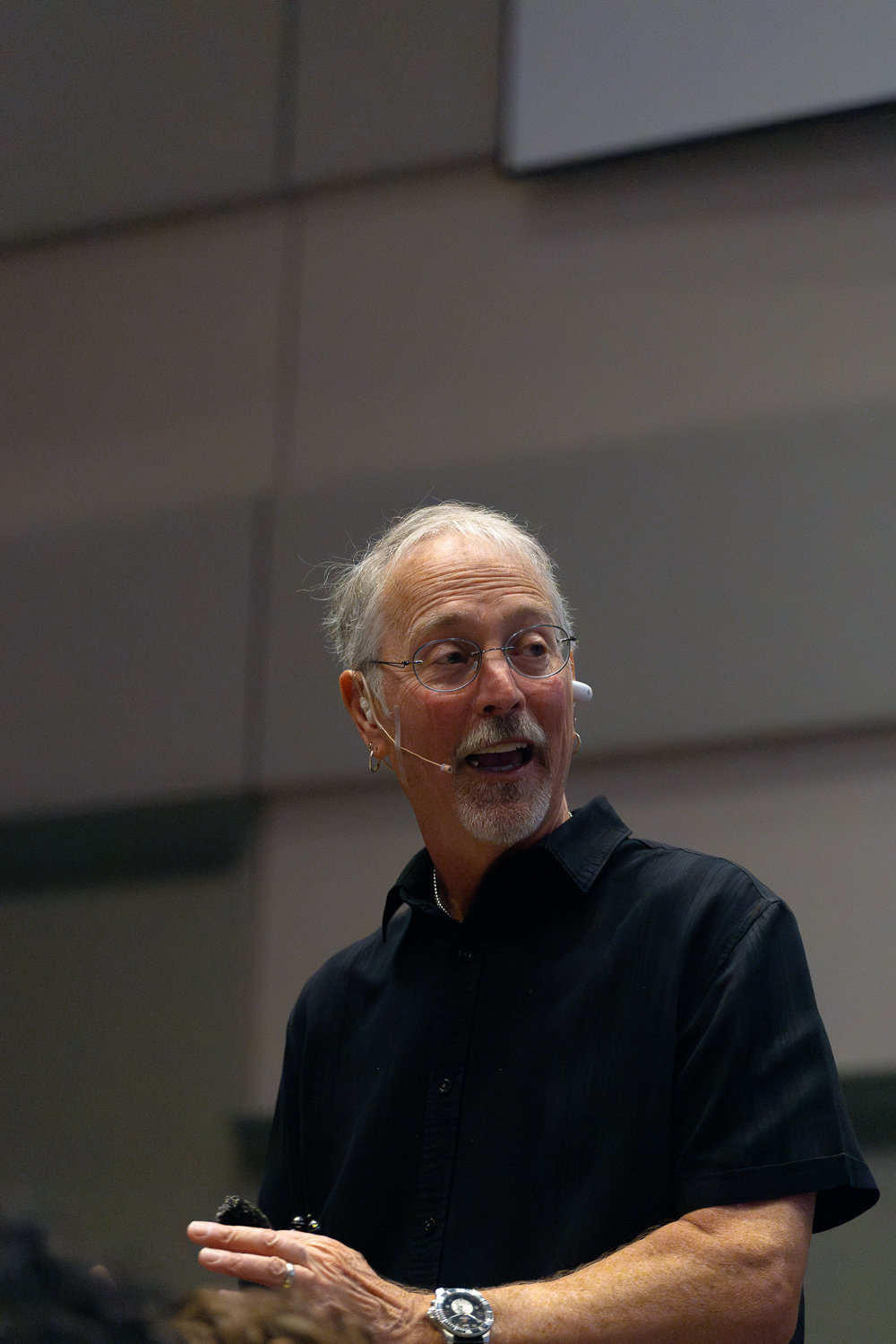

‘한류 전도사’ 샘 리처드 美 펜실베이니아주립대 교수

한국 특유의 정서가 세계를 사로잡아… BTS 등 K팝 ‘나보다 우리’ 문화 바탕

사회적 책임, K콘텐츠의 깊은 뿌리… 한류, 정서적 공감대 많은 ‘중동’ 인기

AI, 점진적 성장 이끌 도구로 활용해야…변화보다 깊이를 담아야 오래 사랑받아

―드라마 ‘폭싹 속았수다’는 제주를 배경으로 한 가족 이야기다. 교수는 어떤 계기로 이 드라마를 보게 됐고, 외국인의 시선에서 어떤 점이 인상 깊었나.

“한국인 친구들뿐 아니라 외국인 동료들로부터도 추천을 받았다. 이야기가 제주의 특별한 정서를 담고 있다는 점이 흥미로웠다. 단순히 제주에서 찍은 드라마가 아니라, 그곳 사람들의 감정과 언어, 공동체 의식을 이야기로 풀어냈다는 점에서 인상 깊었다.”

―최근에는 소소한 일상과 감정에 집중하는 한국 드라마들도 해외에서 인기를 얻고 있다. 왜 이런 ‘잔잔한 이야기’가 사랑받는다고 보는가.“한국 드라마는 가족, 우정, 사랑처럼 누구나 공감할 수 있는 정서를 건드린다. 특히 중동이나 아시아 지역에서는 성적인 요소가 적고, 전통적 가치가 중심인 K드라마에 강한 유대감을 느낀다. 서구 콘텐츠와는 결이 다르고, 바로 그 ‘다름’이 강력한 매력 포인트다.”

실제로 드라마 ‘폭싹 속았수다’는 인도네시아, 말레이시아 등 동남아시아뿐 아니라 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 중동에서도 인기를 끌며 42개국에서 ‘톱 10’에 들었다.

―요즘 젊은 세대 사이에서도 ‘감정’을 공유할 수 있는 콘텐츠가 더욱 중요해지고 있다고 한다. 한류가 어떻게 세계 사람들의 감정에 다가가고 있을까. “그건 정말 중요한 지점이다. 요즘 사람들은 단순한 정보보다 감정에 반응한다. K콘텐츠는 슬픔, 희망, 그리움 같은 보편적인 감정을 아주 섬세하게 전달한다. 이건 단순히 스토리의 문제가 아니라 음악, 연기, 편집까지 감정의 결을 세밀하게 다루는 기술에서 나오는 힘이다.”―한류는 20여 년 동안 세계로 뻗어 나갔다. 그 시간 동안 어떤 변화가 있었다고 보나.

“20년 전과 현재의 K콘텐츠의 본질은 크게 다르지 않다고 생각한다. 유사한 콘텐츠가 많아졌을 뿐, 그 중심을 이루는 정서적 기반과 메시지는 크게 바뀌지 않았다.”

―그렇다면 ‘한류’의 본질은 무엇인가. 교수님은 여러 자리에서 ‘사회적 책임(Social Responsibility)’이 한류를 움직이는 근간이라고 말했다. 최근엔 한국 사회의 질서, 안전, 공동체 의식도 K컬처의 힘이라고 설명했다.

“사회적 책임은 단순히 도덕적인 개념이 아니다. 한국 사회는 공동체 구성원으로서 서로를 돌봐야 한다는 인식이 강하다. 예를 들어 서구에서는 노숙자 문제나 빈곤이 개인의 문제로 치부되기도 하지만, 한국은 그것을 사회 전체의 과제로 인식한다. 타인의 시선을 의식한다기보다, 구성원 모두가 책임을 나눈다는 문화다. 바로 이런 점이 K콘텐츠에도 녹아들어 외국인들이 ‘이건 다르다’고 느끼게 되는 거다.”

―공동체 의식에서 ‘나보다 우리’를 중요하게 여기는 한국적 사고방식이 외국인들에게는 어떤 점에서 특별하게 다가갈까.“K팝 아이돌을 예로 들어 보겠다. 서구에서는 스타 한 명이 중심이 되지만, K팝 그룹은 전체가 함께 움직이고, 리더조차도 전면에 나서지 않는 경우가 많다. 그건 곧 ‘나보다 우리’를 우선시하는 문화이자, 집단을 위한 책임감의 표현이다. 외국인 입장에서는 이게 굉장히 색다르면서도 감동적으로 다가온다.”

―구체적인 사례를 든다면 어떤 게 있을까.

“K팝 그룹이 주로 개인이 아닌 팀 전체로 활동하는 것도 같은 맥락이다. 방탄소년단(BTS)이나 블랙핑크 등 K팝 아티스트는 대체로 그룹이 인기를 끈다. 특별한 한 사람이 두드러지기보단 그룹 전체가 주목받는 경우가 대부분이다. 이런 리더 문화는 한국 문화의 공동체 의식을 들여다볼 수 있는 창이다. 그룹에 정말 중요한 것이 무엇인지 말할 수 있는 사회적 책임과 같다.”

―한국 문화가 아시아나 미국, 유럽에선 인기를 끌고 있지만, 아프리카 등에선 아직 덜 알려져 있다는 시각도 있다. 이런 지역별 차이에 대해 어떻게 바라보나.

“그건 물리적 거리보다도 ‘정서적 연결의 유무’에 더 가까운 문제라고 본다. 아프리카는 문화적 자립도가 높고, 유럽과의 연결이 더 깊다. 반면 한국과는 직접적인 문화적 접점이 적다. 그래서 아프리카보다는 감정 구조나 가치관이 더 비슷한 중동 지역이 현실적인 성장 공간이라고 생각한다. K드라마가 성적인 요소가 적고, 보다 전통적인 가치관을 중심으로 전개되기 때문이다.”

―앞으로 한류가 더 넓은 지역으로 퍼지기 위해 어떤 방향으로 나아가야 할까. 특히 어떤 지역에 주목하면 좋을지 궁금하다.

“확장만을 목표로 하기보다는 ‘어디와 더 깊이 연결될 수 있는가’를 봐야 한다. 아프리카 진출은 어렵고 비효율적일 수 있다. 중동은 가치관, 서사, 가족 중심 문화가 한국과 닮았고, 성적 묘사가 적은 콘텐츠를 선호하는 경향이 있다. 거기서 기회를 봐야 한다.”

―K드라마와 음악이 확산하는 데 유튜브나 넷플릭스 같은 플랫폼의 힘도 컸다. 어떤 방식으로 기여했을까.

“넷플릭스는 단연 핵심이다. 사용자가 K드라마를 한두 편만 봐도, 알고리즘이 관련 콘텐츠를 계속 추천한다. 유튜브는 접근성이 넓고 다양한 한국 문화를 보여줄 수 있다는 점에서 보완적이다. 틱톡은 요즘 세대의 K뷰티, 음식, 패션 등을 짧고 강렬하게 전달하면서 빠른 확산에 적합하다.”

―요즘은 인공지능(AI)이 음악이나 영상 같은 콘텐츠 제작에도 쓰이고 있다. AI가 앞으로 한류에 어떤 영향을 줄 수 있을까.

“기술 발전은 한국 성장의 원동력이다. 한국은 자동차, 가전제품, 컴퓨터, 통신 기술에서 독창적인 발전을 이뤘다. 그래서 AI는 한류의 다음 성장 엔진이 될 수 있다. 한국은 새로운 기술을 빠르게 수용하고, 실제 응용 능력도 높다. 콘텐츠 큐레이션, 팬 맞춤형 경험, 창작 도구로서 AI는 매우 유용할 것이다. 빠른 성장보다는 ‘점진적 확장’의 시대로 전환하고 있는데, 그 흐름을 기술이 자연스럽게 이끌 수 있다.”

―앞으로 한류의 정체성을 지키기 위해 어떤 점을 가장 신경 써야 할까.

“가장 큰 위험은 ‘한국적이지 않은 것’을 만들기 시작할 때다. 글로벌 트렌드에 맞춘다고 하면서 한국 특유의 감성과 문법을 버리면 더 이상 한류라 부르기 어렵다. 자기복제를 하더라도 그 안에 반드시 ‘독특한 불꽃(unique flare)’, 즉 한국에서만 나올 수 있는 감성과 정교함이 담겨 있어야 한다. 영화, 드라마, 음악 등 전 세계의 다른 모든 것처럼 보이는 것들을 만들지 말라. 사람들은 한국 문화를 기대하고 한국 문화가 아닌 것을 원하지 않는다.”

―올해 2월 강의 내용을 담은 책 ‘스위트 스팟’이 국내에도 출간됐다. 어떤 마음으로 이 책을 썼나.

“한국은 제가 오랫동안 관심을 가져온 나라다. 그동안 강연이나 수업을 통해 한국 문화에 대해 이야기해 왔지만, 조금 더 가까이 다가가고 싶다는 마음이 있었다. ‘스위트 스팟’은 단순히 개인의 성장만을 이야기하는 책이 아니라, 한국 독자들이 공감할 수 있는 사회적 고민과 감정을 함께 담아 보려 했다. 책을 통해 대화를 더 이어가고 싶었다.”

―한국 사회와 한류를 오랫동안 지켜봐 온 외국 학자로서 한국에 전하고 싶은 메시지가 있을까.

“한국은 세계에서 보기 드문 역동성과 섬세함을 동시에 지닌 나라다. 너무 빠르게 달려온 만큼, 이제는 잠시 속도를 늦추고 자신만의 호흡으로 걸어가도 좋다고 생각한다. 문화도 마찬가지다. 전통과 감성이 어우러진 한국 콘텐츠는 이미 충분히 아름답다. 이제는 더 많이 바꾸기보다, 더 깊이 있게 전하는 방식으로 나아간다면 한국 문화는 더 오래, 더 넓게 사랑받을 수 있을 것이다.”

샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 사회학과 교수

△1960년 미국 오하이오주 출생

△1983년 미국 털리도대 학사

△1985년 미국 털리도대 석사

△1992년 미국 럿거스대 사회학 박사

△1990년∼ 미국 펜실베이니아주립대 사회학과 교수

△2011년~강의 녹화한 유튜브 채널 ‘SCC 119’ 운영. 구독자 38만 명. 누적 조회 수 1억 회 이상

△2023년~건국대 문화콘텐츠학과 석좌교수

△2025년 2월 저서 ‘스위트 스팟’ 한국 출간

이호재 기자 hoho@donga.com

정양환 문화부장 ray@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

2 weeks ago

12

2 weeks ago

12

![[기고] 인구 전담부처 신설, 선택 아닌 필수다](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·