대한민국 국민은 0세 신생아부터 100세 넘은 노인까지 1인당 2500만원의 빚을 안고 있다. 나라가 진 빚이다. 내년엔 1인당 200만원씩 빚을 더 낼 것이라고 한다. 증가 속도가 빨라 우려하는 목소리가 높지만 경기 회복과 성장 동력 확충을 위해 정부 역할이 필요한 면도 있다. 이재명 대통령은 “지금 한 됫박 빌려다가 뿌려서 가을에 한 가마니 수확할 수 있으면 당연히 씨를 빌려다가 뿌려야 되는 것 아닌가”라고 말했다. 국가부채는 이 대통령 말대로 미래를 위한 씨앗이 될 수 있을까, 아니면 미래 세대의 짐으로 남을까.

◇씨앗 빌려 잘 키운 나라

빌려서 뿌린 씨앗이라도 잘 키우기만 하면 풍성한 수확으로 돌아올 수 있다. 이를 보여주는 대표적 사례가 싱가포르다. 지난해 말 기준 싱가포르 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율은 175.8%다. 올해 말 49.1%로 예상되는 한국의 세 배가 넘는다. 그러나 싱가포르 경제를 불안하게 보는 사람은 별로 없다.

싱가포르는 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 국가신용등급 평가에서 최고 등급인 AAA를 받고 있는 11개국 중 하나다. 미국보다도 신용등급이 높다. 올 2분기 경제성장률은 전년 동기 대비 4.4%였다. 한국(0.6%)과 비교가 안 된다.

싱가포르가 국가부채 비율이 높은데도 우량한 신용등급과 함께 탄탄한 경제 성장세를 유지하는 것은 빌린 돈을 알뜰하게 쓰기 때문이다. 싱가포르는 국채로 조달한 돈을 구멍 난 나라 살림을 메우는 데 쓰는 것이 아니라 더 큰 돈을 벌기 위한 종잣돈으로 활용한다. 중앙은행인 싱가포르통화청(MAS)과 국부펀드 테마섹이 세계 각국의 우량 자산에 투자해 수익을 낸다. 정부 부채가 국부펀드의 자산이 되니 순부채는 겉으로 드러난 것보다 많지 않다.

◇씨앗 빌려 허공에 뿌린 나라

씨앗을 빌리기는 했지만 제대로 심어 가꾸지 못하는 나라가 많다. 걸핏하면 채무 불이행을 선언하는 아르헨티나, 경제가 풍비박산 난 베네수엘라, 오랜 재정 위기를 겪은 그리스가 그런 나라다. 이 나라들의 국가부채는 생각보다 많지 않다. 아르헨티나는 국가부채가 GDP를 넘어선 적이 별로 없다. 베네수엘라도 10년 전까지는 GDP 대비 국가부채 비율이 100% 아래였다. 단순 수치로 보면 지금의 미국(124%), 일본(235%)보다 재정이 건전했다.

문제는 빌린 돈을 어디에 썼느냐였다. 아르헨티나는 모든 학생에게 노트북을 무료로 지급하는가 하면 연금 수급자를 단기간에 두 배 이상으로 늘렸다. 베네수엘라는 무상교육, 무상의료 등을 하느라 정부 지출이 GDP의 40%를 넘었다. 그리스는 연금 지출만 GDP의 14%에 이르렀다. 빌린 돈으로 씨앗을 심지 않고 먹고 노는 데 쓴다면 빚은 그냥 빚으로 남는다. 최근엔 프랑스가 과도한 정부 지출로 휘청거린다. 프랑스의 GDP 대비 복지 지출은 2022년 기준 31.6%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다.

국가부채가 늘어나는 과정에서 외국인의 국채 보유 비중이 높아진다는 점도 잠재적 위험 요인이다. 대내외 환경이 불안할 때 외국인 자본이 일시에 빠져나가면서 금융위기에 빠질 수 있다.

◇케인스도 하지 말라고 한 것

‘빚내서 돈 풀기’를 정당화하는 근거는 이른바 케인스 경제 이론이다. 존 메이너드 케인스는 “돈을 탄광에 묻은 뒤 다시 파내도록 하는 것이 아무것도 하지 않는 것보다 낫다”고 했다. 불황기엔 경기를 살리기 위해 정부가 돈을 투입해 땅이라도 팠다 덮었다 해야 한다는 얘기다.

하지만 케인스가 무작정 돈을 풀라고 한 것은 아니다. 경기가 침체했을 땐 부양책을 쓰되 경기가 회복된 다음에는 풀었던 돈을 거둬들이라는 것이 케인스 경제학이다. 신케인스학파 경제학자로서 1977년 노벨경제학상을 받은 제임스 미드는 “경제가 좋을 땐 큰 폭의 재정 흑자를, 경제가 나쁠 땐 작은 폭의 흑자 또는 적자를 내야 한다”고 설명했다. 경기 부양을 위해 정부가 재정적자를 내고 빚을 지는 것은 어디까지나 임시적 조치여야 한다는 것이다.

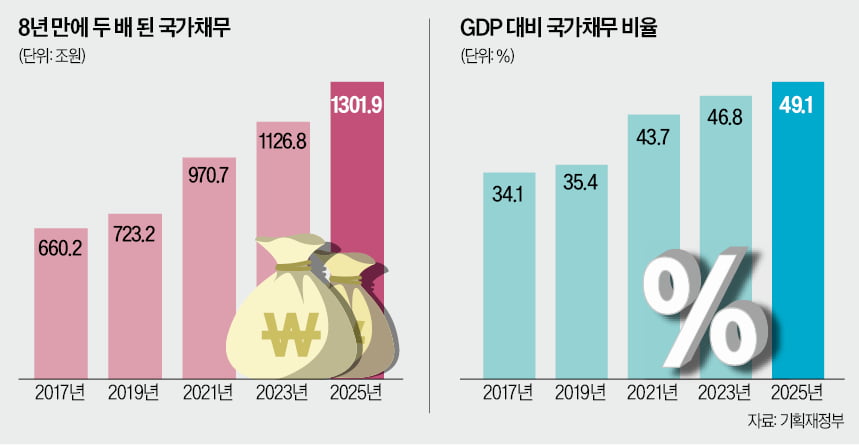

대한민국 건국 이후 2017년까지 70년간 쌓인 국가채무가 660조원이었다. 이후 8년 만에 642조원이 더 쌓였다. 70년 치 빚을 8년 만에 진 것은 무엇으로 정당화할 수 있을까. 씨앗을 더 빌려야 한다면 그동안 빌린 씨앗은 다 어디로 간 걸까.

유승호 경제교육연구소 기자 usho@hankyung.com

3 hours ago

2

3 hours ago

2

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·