“네가 시집가면 꼭 그림 한 점 선물로 줄게.”

60년쯤 된 얘기다. 화가 박수근(1914~1965)은 서울 소공동 반도화랑에 들를 때면 이곳에서 일하던 딸뻘의 직원 ‘미스 박’에게 이런 말을 건넸다. 그림값 받아 술 한잔 걸치러 가기 전에 던지는, 그런 기약 없는 공치사라기엔 퍽 다정하면서 믿음직한 한마디였다. 결혼생활의 안녕을 바라는 의미겠지만 언젠가 화상(畵商)으로 기반을 다질 밑천을 마련해주겠다는 선물 같았다.

박수근이 세상을 뜬 이듬해, 약속대로 화랑 아가씨는 결혼식장에서 굴비 두 마리가 그려진 회화 한 점을 품에 안았다. 박수근의 부인 김복순 여사가 보따리에서 꺼낸 1962년 작 ‘굴비’였다. 그 시절 가난했던 밥상에 그림으로나마 귀한 생선 맛을 보길 바라는 마음으로 그렸을 유화는 소박하면서도 생생한 필치가 돋보이는 박수근다운 그림이었다. 몇 년 뒤 자신의 화랑을 꾸려 ‘박 사장’이 된 이 화랑 아가씨의 이름은 박명자(82). 훗날 한국 화랑계의 대모로 이름을 날린 1세대 갤러리스트다.

한국 1호 상업화랑

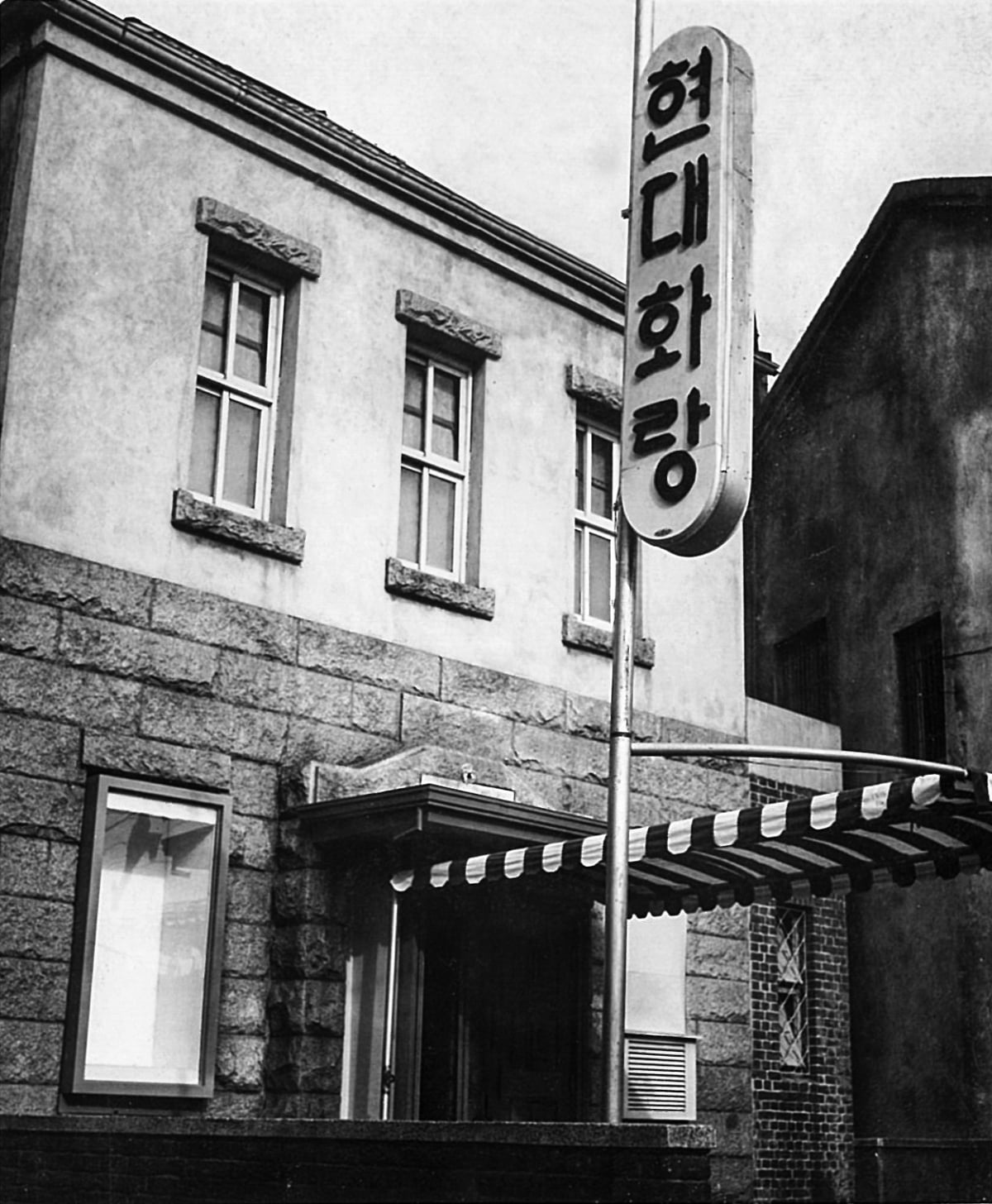

1970년 4월 박 회장은 서울 인사동 2층짜리 건물에 ‘국내 1호 상업화랑’인 현대화랑 간판을 걸었다. 그림을 사고판다는 개념조차 생소하던 당시 작가와 컬렉터 사이에서 미술품을 중개하겠다는 현대적 의미의 화랑을 보는 시선은 곱지 않았다. 서른도 안 된 젊은 여성이 운영한다는, 게다가 동양화도 아닌 서양화를 취급한다는 소식은 당시로선 썩 탐탁지 않은 일이었다.

가보지 않을 길을 걷게 된 데엔 화가들의 도움이 컸다. 여류화가인 우향 박래현(1920~1976)이 화랑을 열라고 격려했다. “해외에선 여성 갤러리스트들이 미술계를 주름잡는다”며 우리도 이런 흐름을 따라야 한다는 이유에서였다. 이때만 해도 잘 팔리지 않던 자신의 그림 대신 남편 운보 김기창(1913~2001)의 작품으로 전시를 열 수 있게 해줬다. 풍곡 성재휴(1915~1996)는 ‘현대’라는 이름을 지었고, 천경자(1924~2015)는 ‘하와이 가는 길’을 개관 선물로 들고 왔다.

시대를 읽는 갤러리스트의 안목도 상업화랑 전성기의 물꼬를 텄다. 인사동엔 고미술상과 표구상이 즐비했고, 동양화를 높게 쳐주던 당시 대중적 인지도가 낮은 서양화에 주목한 건 신의 한 수였다. 생활양식이 바뀌면 취향도 바뀌기 마련이기 때문. 1976년 압구정 현대아파트가 지어지며 한옥에서 양옥으로 주거문화가 달라지자 미술의 흐름도 방향을 틀었다. 서양식 아파트엔 사군자, 서예보다는 서양화가 어울렸다. 이런 흐름과 맞물려 서울대와 홍익대 미대 등에서 재능 있는 서양화가가 쏟아져 나오기 시작했다.

갤러리현대 관계자는 “1970년대엔 ‘동양화는 사는 것, 서양화는 선물 받는 것’이란 인식이 컸다”며 “라이프스타일이 바뀌고 화단의 동향도 서양화 중심으로 이동하는 것을 파악하고 이중섭, 박수근 등 대중적 사랑을 받게 된 작가들의 작품을 선보인 게 반세기 넘게 화랑을 유지하는 밑바탕이 됐다”고 했다.

반세기 돌고 도는 인연

이중섭(1916~1956)과 박수근이 ‘국민화가’로 이름을 남기는 데 일조한 곳이 현대화랑이다. 1972년 현대화랑이 연 이중섭 유작전은 100원의 입장료를 받았는데, 당시 인사동 사거리에 100m 이상 줄이 설 정도로 화제를 낳았다. 박 회장은 전시 수익금으로 이중섭의 ‘부부’(1953)를 20만원에 구입해 훗날 국립현대미술관에 기증했다.

‘굴비’에 얽힌 박수근과의 인연도 재밌다. 박 회장은 이 작품을 화랑 운영 초기 2만5000원에 팔았다가 30여 년이 흘러 1만 배에 달하는 2억5000만원에 되샀고, 2004년 강원 양구군에 박수근미술관이 문을 열자 기증했다. 이 작품은 미술관의 첫 유화 컬렉션으로 남다른 의미를 갖는다. 1970~1980년대 정물화 대가인 도상봉(1902~1977)의 전시를 자주 열었던 현대화랑은 손녀인 도윤희 작가와도 전속작가로 동행하며 대를 이은 인연을 맺고 있다.

인사동에서 시작한 현대화랑이 ‘삼청동 미술 클러스터’의 시작점인 지금의 사간동으로 공간을 옮겨간 게 1975년. 한국 미술의 국제화 흐름에 맞춰 ‘갤러리현대’로 이름을 바꾸고(1987년) 보다 현대적인 전시를 위해 신관을 설립(2002년)하기까지 현대화랑을 거쳐 간 작가들은 하늘의 별처럼 많다.

지금 갤러리현대에서 열리고 있는 ‘55주년: 한국 현대미술의 서사’는 한국 미술이 흘러온 시간을 한 번에 짚어볼 수 있는 반가운 전시다. 본관은 이중섭과 박수근·도상봉·임직순 등 한국 1세대 모더니스트를 주축으로 사실주의 양식의 구상회화 작가, 반추상 양식의 김환기·장욱진·이대원 등 ‘현대적 구상 회화’ 작가 24명의 작품 50여 점으로 라인업을 꾸렸다. 창업주인 박명자 회장이 아낀 작품들로 반세기 동안 쌓아온 수장고가 열린 것이다. 특별히 눈여겨보면 좋을 작품과 그 뒤에 숨은 이야기들을 정리했다.

라일락: 한국적 정물화

도상봉은 현대화랑이 문을 연 1970년부터 1975년까지 총 다섯 번의 개인전을 열었다. 이중섭, 김환기 등과 함께 일제강점기에 태어나 일본 유학을 통해 한국에 서양화를 들여온 1세대 서양화가다. 그는 고적하고 우아한 한국의 정서를 사실주의 회화로 확립했다. 특히 다소곳한 정물화가 유명한데, 전시에 나온 ‘라일락’은 이런 도상봉의 미학을 가장 단적으로 보여준다. 함께 걸린 풍경화는 타임머신을 타고 온 듯 현대적인 분위기를 풍기는 의외의 면모가 인상 깊다.

못: 선명한 색채의 세계

홍익대 미대 학장과 총장, 대한민국 예술원 회원을 지낸 이대원은 박명자 회장과 인연이 깊다. 박 회장이 미술에 눈을 뜬 장소인 반도화랑을 운영했기 때문이다. 현대적 색감과 토속적 정서를 동시에 갖춘 이대원은 1950~1970년대 한국 미술을 논할 때 빠져서는 안 되는 작가이기도 하다. 그는 모노크롬, 미니멀리즘이 주류를 이루던 화단의 풍조에 얽매이지 않고 독창적인 그림을 그렸다. 산과 들, 나무, 연못, 돌담 등 자연의 형태와 윤곽을 풍부한 원색과 과감한 붓 터치로 창조했다.

산월: 뉴욕시대 이전의 형태

천재 화가, 한국에서 가장 비싼 작가, 추상미술 거장 등의 많은 수식어를 가진 김환기(1913~1974)를 설명하는 데 빠지지 않는 키워드가 ‘뉴욕시대’(1963~1974)다. 그의 추상미술이 정점을 찍은 시기이자 한국 현대미술사의 물줄기가 방향을 바꾼 분기점이란 점에서다. 그렇다면 김환기는 어떤 과정을 거쳐 ‘점의 세계’에 도달했을까. 전시에 나온 1957년 작 ‘산월’은 그가 온전한 추상을 구축하기 전 전통 산수화를 현대적으로 재해석했던 단계를 보여준다. 산과 달, 구름, 나무 등이 형태를 가지고 있지만 추상적 표현으로 넘어가는 모습이 보인다.

이 밖에 청회색조의 추상과 구상을 넘나든 권옥연(1923~2011), 우리 풍토와 체질에서 공감하는 회화를 추구하며 전국의 산을 그린 박고석(1917~2002), 민속 소재에 강렬한 색을 더한 채색화를 개척한 박생광(1904~1985) 등이 눈에 띈다. 일본화의 영향에서 벗어나 서구 모더니즘을 수용한 박래현의 ‘새’(1956), 화려하고 장식적인 화풍이 돋보이는 김흥수(1919~2014)의 120호 대작인 ‘길동무’(1957)도 압도적인 기운을 준다.

유승목 기자

3 weeks ago

9

3 weeks ago

9

English (US) ·

English (US) ·