송승은 개인전 '플란타'

스치는 기억을 캔버스에 '식재'

선긋고 물감 쌓고 말리는 회화

살아 숨쉬는 것이라고 생각해

회화는 본질적으로 식물적이다. 씨앗이 대지에서 발아하듯 물감은 캔버스에 안착하며 형상을 획득하기 때문이다. 예술가의 붓이 지나간 캔버스는 그런 점에서 백지(白地)의 정원(庭園)이다.

송승은 작가의 캔버스는 누구의 회화보다도 '식물적'이다. 식물을 그려서가 아니다. 그의 붓끝엔 잎사귀나 꽃잎이 한 점도 없다. 우연히 스친 기억을 눈앞에 식재(植栽)해 드러내 보인다는 점에서 그렇다.

서울 종로구 갤러리 기체에서 개인전 '플란타(Planta)'를 여는 송 작가를 지난 15일 만났다.

"회화는 살아 숨 쉬는 것이라고 생각해 왔어요. 선을 긋고 물감을 쌓고 건조하는 시간들, 젖은 상태로부터 의도하는 형상이 떠오르기까지 무수한 조율을 거치는데, 그건 식물에 물 주는 행위와 유사한 것 같아요."

전시명인 라틴어 'Planta'는 식물을 뜻하는 'plant'의 어원이다. 이 단어는 단지 식물만을 의미하지 않는다. 땅에 닿은 신체, 뿌리내린 식물 등 접촉을 뜻하는 단어다. 이 단어처럼 송승은은 지나온 기억의 순간순간을 캔버스 위에 접지한 듯이 그림을 그린다.

엎어진 물컵, 떠다니는 구름, 희미한 얼굴의 인형, 형체가 불분명한 실루엣. 어딘지 모르게 익숙한 기억들로부터 이미지가 한 점씩 쌓아 올려진다.

대표작 '파랑새의 기억'에는 공간을 구분한 선, 그 위로 패브릭 소파, 인형의 코끝, 오래된 타일 등이 그려졌다. 송 작가는 "작품 안쪽의 서사보다는 구도에 집중해서 봐달라"고 말했다.

"캔버스가 살아 있다고 생각하기에 어떤 형상을 그릴지 늘 신중하게 선택하는 편이에요. 잘 쌓아야 건물이 잘 세워지듯이 서사(플롯)보다는 구조적으로 접근해야 한다는 확신이 이번 전시를 준비하며 느껴졌어요."

송 작가의 회화에는 유독 '뼈만 남은 사과 한 알'이 반복 등장한다. 작품 '플란타리아'는 붉은 사과를 중앙에 배치했고, '기억나지 않던 씨앗의 이름들'도 동일한 형태의 사과가 두드러진다. 왜 사과였을까. 그것도 '살점'이 없는.

송 작가는 "17세기 네덜란드에서 유행했던 정물화 장르인 바니타스(Vanitas)의 변주"라고 답했다. 바니타스에는 죽음을 일깨우는 오브제가 배치되는데 인생의 무상함과 죽음의 불가피성을 상기시킨다. 구약성경 전도서의 첫 문장 "헛되고 헛되며, 모든 것이 헛되도다(Vanitas vanitatum, omnia vanitas)"에 어원을 둔다.

"과거 바니타스에선 반짝이는 사과나 해골을 배치해 잊어서는 안 되는 죽음을 역설적으로 보여줬잖아요. 저는 저의 방식으로 바니타스를 구성해 봤어요. 완전한 구(球)의 형태보다는 이제 곧 없어질 사과 한 알이 더 매력적으로 다가온 것 같아요. 원죄의 상징, 유혹의 도구, 삶과 죽음의 대비라는 복합적인 은유가 바로 사과라고 생각해요."

그렇다고 해서 송 작가의 작품이 음울하진 않다. 디즈니 애니메이션을 연상시키는 캐릭터가 캔버스 곳곳에서 발견된다. 술래잡기하듯이 흥미롭다. 형식미와 주제에 관한 고민 이면에서 송승은의 캔버스가 화색을 잃지 않는 이유다.

"1940년대 애니메이션 캐릭터들이에요. 당시엔 애니메이션 작업이 한 장 한 장씩 손으로 그리는 아날로그적인 방식이었다고 알고 있어요. 한 장 한 장을 만들어 나갈 때의 질감을 좋아해요. 풍경화가가 풍경사진을 활용할 때는 풍경사진이 아닌 '풍경'이 원본이잖아요. 제 작품에 나오는 캐릭터들은 제 회화의 출발점이기도 해요."

깊은 심층에서 자라난 사물들은 작가 심연 속 '기억의 뿌리'로부터 자라났다. 식재되고 이식되고 접지하며 착상하는 사유들은 작가의 무의식로부터 온다. 그림을 그릴 때 기억은 재조직되고 비로소 이미지로 전환된다.

"제게 회화란 기존의 것을 부수었다가 재조립하는 작업인 것 같아요. 섞어놓고 직관에 의해 다시 만드는 것, 선택하는 이미지들이 또 다른 모습으로 구조화되는 과정을 그림을 그리는 저 자신도 즐겁게 지켜보게 돼요. 붓을 들 때 제 안의 가장 진솔한 언어를 만나는 것 같아요." 전시는 6월 14일까지.

[김유태 기자]

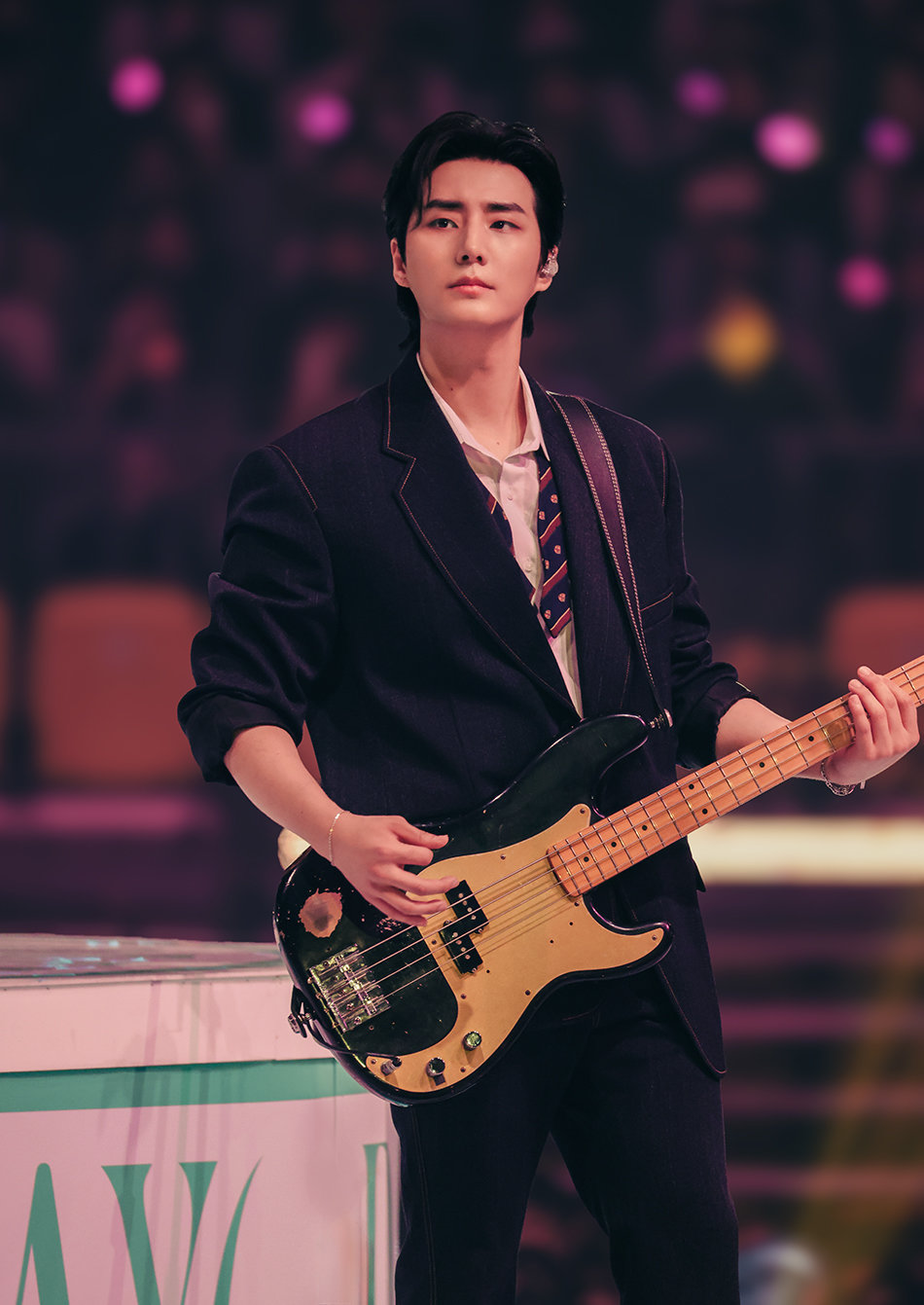

![데이식스 낭만 합격..어엿한 '국민 밴드'된 '믿듣데'의 청춘 투어 [스타현장][종합]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025051818135050872_1.jpg/dims/optimize/)

!['연장서 웃었다' 엄재웅, 이태희 꺾고 통산 3승 달성... '디펜딩 챔프' 최경주 공동 33위 [KPGA]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025051816520483490_1.jpg/dims/optimize/)

![데이식스, '포에버 영'과 아쉬운 작별 인사.."제발 행복하셨으면" [스타현장]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025051818592590514_1.jpg/dims/optimize/)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·