오랜만에 극장을 찾아 <승부>라는 영화를 봤다. 바둑황제 조훈현과 바둑의 신 이창호의 실화 이야기다. 1989년, ‘철의 수문장’이라 불리던 중국의 녜웨이핑 9단을 꺾고 세계 최고수로 등극한 조훈현, 그리고 조훈현의 집에서 7년간 내제자로 성장한 이창호 간에 펼쳐지는 스승과 제자의 피할 수 없는 승부를 그렸다. 바둑에 대해서는 잘 모르지만, 배우들의 연기가 좋아서 재미있게 볼 수 있었다. 특히 줄담배를 피우며 한수 한수를 고민하는 이병헌(조훈현 역)이나 돌부처 이창호 역을 맡은 유아인의 메소드 연기가 일품이다.

발 빠른 공격형 바둑을 둔다 해서 ‘조제비’라고 불렸던 조훈현은 처음에 이창호를 납득하지 못한다. 바로 이길 수 있는 수가 있는데도 수비형 포석에나 신경 쓰는 모습에 “실전에선 8할이 기세”라고 매섭게 다그친다. 생각이 많은 이창호에게 “생각은 실력 없는 것들이나 하는 거야, 지금은 감각을 키울 때다”라고도 한다. 상황판단이 자동으로 되어야 한다는 얘기다. 그러나 이창호는 묵묵히 자기만의 바둑을 키워나간다. ‘돌다리도 두드려보고 건너지 않는다’는 얘기가 나올 정도로 조심스럽게 판세를 운영한다. 무리한 전투로 자칫 역전당할 수 있는 단 1%의 확률조차 차단해버리는 식이다. 이런 실리형 바둑이 조훈현에게는 답답해 보였던 것이다.

내가 영화를 보면서 느낀 건 바둑이라는 것도 재즈와 많이 닮았다는 것이다. 바둑판 위의 돌은 흑과 백뿐이지만 그 속에는 수천만 가지 흐름이 존재한다. 재즈도 제한된 코드(chord) 속에 무한한 해석을 품는다. 음악에서 코드란 한 움큼의 음들이다. 재즈에서는 이 주어진 음들을 자유롭게 재배열하면서 다양한 스토리를 짜낸다. 그런가 하면 바둑돌을 놓으며 상대와 무언의 대화를 한다는 ‘수담(手談)’도 재즈에서 악기연주를 주거니 받거니 하는 방식과 비슷하다.

바둑을 두는 기풍도 각양각색이라는데, 공격적이고 화려한 바둑을 두는 조훈현을 재즈 음악가에 비유해보자면 1940년대 피아노의 전설이었던 버드 파웰(Bud Powell)과 닮았다. 버드 파웰은 현란한 기술과 빠른 연주로 유명했다.

[버드 파웰의 Cleopatra's Dream]

그와 반대로 침착한 형세 판단과 예측할 수 없는 묘수로 판을 끝내는 이창호는 델로니어스 몽크(Thelonious Monk)적이다. 몽크라는 인물은 스피드보다는 신중하게 음을 선택하는 피아니스트였고 독특한 전개 방식은 클래식이나 전통적인 어떤 것에서도 찾을 수 없는 오로지 그만의 스타일이었다.

[델로니어스 몽크의 Straight No Chaser]

그런데 바둑과 재즈가 다른 듯 닮은 결정적인 게 따로 있다. 바로 승부에 관한 것, 조훈현이 이창호에게 물려준 바둑판 위에 적혀있다. ‘바둑은 자신과의 싸움이다’ 재즈가 바로 그런 음악이다. 누구를 이기려고 하는 음악이 아니다. 잼세션이라는 형식으로 연주 배틀을 하지만 어디까지나 교감을 즐기는 친선경기이지 바둑처럼 피 말리는 전투는 아니다. 영화 속에서 조훈현이 “치열한 판세 속에서도 평정심을 잃지 않는 감각”에 대해 말하는데, 마찬가지로 복잡한 연주에서도 감성을 잃지 않는 재즈가 좋은 음악이고 좋은 감각이다.

재즈가 비주류일 수밖에 없는 건 일반 대중이 듣기에 어렵기 때문이다. 물론 그것은 고의적인 게 아니다. 재즈뮤지션들은 음악적인 깊이를 추구하면서도 동시에 감성을 담으려고 애쓴다. 그런데 그게 쉽게 되지 않는다. 결국 자기와의 싸움이고 고독한 도전이다.

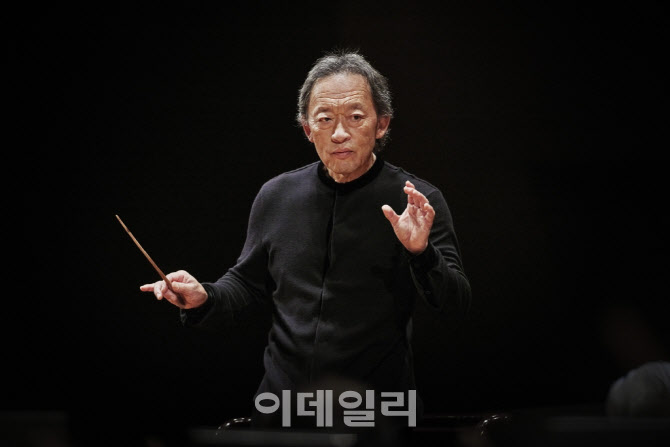

남무성 재즈평론가

2 weeks ago

6

2 weeks ago

6

![[오늘의 운세] 2025년 5월 13일 별자리 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051300132.jpg)

![[오늘의 운세] 2025년 5월 13일 띠별 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051300131.jpg)

![음악의 이데아 찾아, 예술 넘어선 첼로 선율[문화대상 이 작품]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051300057.jpg)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·