“인간의 마음속에는 어둠이 있지만 그리스도의 빛은 그보다 더 크다.”

88세를 일기로 지난 21일 선종한 프란치스코 교황이 지난해 성탄절을 맞아 바티칸 성베드로 대성당 발코니에서 전한 말이다. 전쟁과 갈등으로 고통받는 국가들에 평화와 화해를 호소하는 메시지였다. ‘가난한 자들의 성인’으로 불린 교황은 비록 우리 곁을 떠났지만 그가 남긴 메시지는 세상의 빛으로 남았다.

가톨릭 성인(聖人)은 평생 빛을 좇으며 살아간다. 중세 신학에서 빛은 신의 존재이자 진리요, 스테인드글라스를 통해 성당 내부로 들어오는 빛은 신의 신성한 빛을 상징했다. 천년 넘게 유럽 예술에서 ‘시들지 않는 꽃’이었던 스테인드글라스는 문맹률이 높던 중세 시대엔 성경 속 장면을 새겨 넣었고, 2000년 전후로는 추상의 영역으로 확장됐다. 색마다 의미도 달랐다. 푸른색은 하늘, 평화, 성모 마리아와 예수 그리스도를 표현할 때 주로 사용됐다. 빨간색은 성령, 희생, 사랑과 관련돼 주로 예수의 고난이나 순교를 뜻한다. 초록색은 생명과 회복의 상징이고, 노란색은 신의 빛과 진리를 의미한다. 특정 종교에 대한 믿음이나 성경 지식이 없다고 하더라도 종교 건축물 안에서 스테인드글라스를 통해 시시각각 바뀌는 빛을 마주하면 누구나 경건한 묵상에 빠져들 수밖에 없다.

세계에서 가장 아름다운 스테인드글라스를 자랑하는 800년 역사의 프랑스 샤르트르 대성당, 고딕 건축의 걸작으로 현대적인 스테인드글라스 작품이 조화를 이루는 독일 쾰른 대성당, 가우디의 걸작이자 거대한 백색 내부 기둥과 공간을 색색의 빛으로 물들이는 스페인 바르셀로나 사그라다 파밀리아까지…. 유럽의 종교 건축물은 묵상과 감상의 공간으로 언제나, 모두에게 열려 있다.

빛과 색으로 신에게 더 가까이 다가가고자 한 예술가들이 여기 있다. 20세기 초 프랑스와 러시아를 오간 마르크 샤갈은 서정적이고 감성적인 스테인드글라스 작품을 다수 남겼다. 가장 유명한 작업은 프랑스 리옹의 생테티엔 성당에 있다. 그는 미국 뉴욕의 작은 교회, 유니언처치에도 앙리 마티스의 마지막 작품 ‘로즈 윈도’와 함께 9점의 창을 남겼다. 프랑스 곳곳의 스테인드글라스 명소와 함께 현재 유럽에서 가장 혁신적인 ‘천사의 그림’으로 주목받는 한국인 신부 화가 김인중 베드로(85)의 스테인드글라스 작품을 만나보자.

빛으로 그려낸 솔로몬 재판…지상 천국서 성경 속 지혜 되새긴다

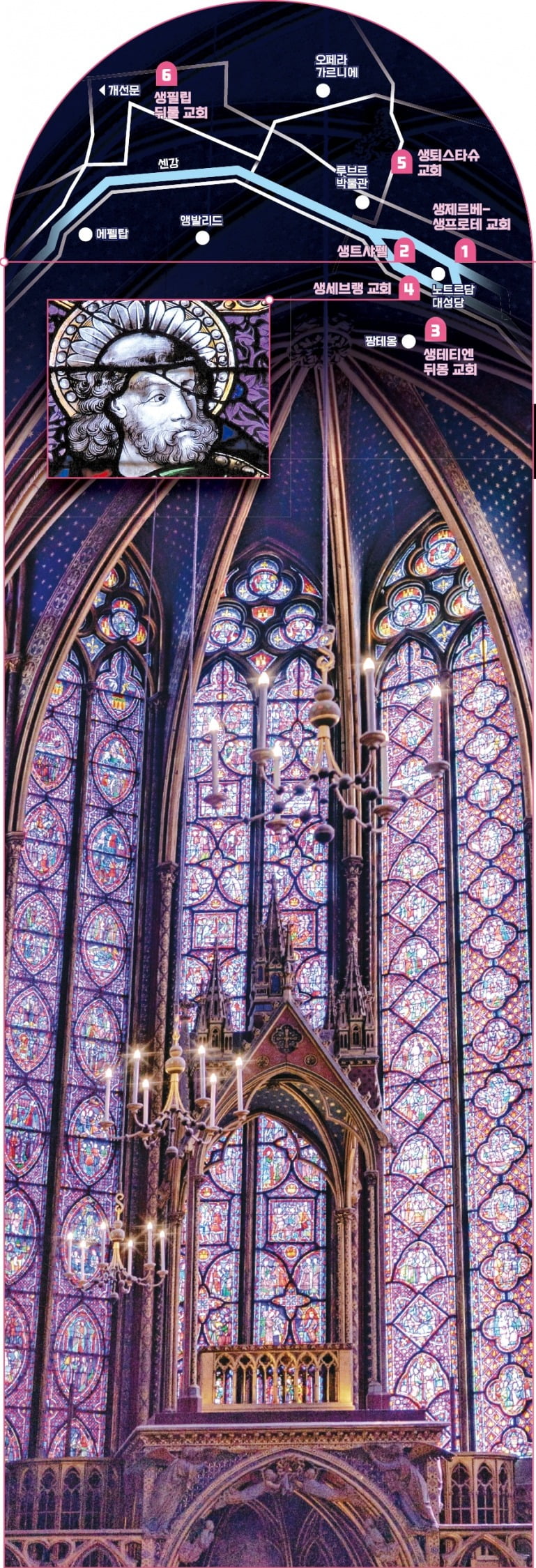

파리에서 가장 아름다운 스테인드글라스를 찾아서

프랑스의 기원인 프랑크의 클로비스 초대 왕은 496년 랭스 대성당(Cathédrale Notre-Dame de Reims)에서 레미 주교로부터 세례를 받았다. 그날 프랑스는 천주교회의 큰딸이 되었고 최초의 가톨릭 국가가 됐다. 수세기가 지난 지금도 프랑스인들에게 성당은 인생과 함께하는 중요한 장소다. 아이가 태어나면 성당에서 세례를 받고 7, 8세가 되면 영성체를 처음으로 받아들이는 성찬식을 치른다. 성인이 되면 성당에서 결혼식을 올리고 인생의 마지막 길을 떠날 때도 그곳에서 장례미사를 지낸다.

19세기 인상파 화가들이 빛을 그리기 위해 새로운 기법을 만들어 낸 것처럼 중세 시대에는 스테인드글라스를 이용해 하늘의 빛을 형상화하고 어두운 성당 안에 빛이 들어오게 했다. 스테인드글라스는 밖에서 보면 어둡고 먼지가 쌓여 아무것도 보이지 않는다. 그러나 성당 안에서 빛, 즉 ‘신의 빛’을 만나게 되면 성경과 성인들의 삶이 담긴 아름다운 이야기가 신비롭게 드러난다.

파리를 방문하는 대부분 사람은 파리에서 가장 큰 규모의 노트르담 대성당과 생쉴피스 성당을 방문해 신성하고 신비로운 분위기에 압도당한다. 스테인드글라스를 보며 감탄을 금치 못한다. 하지만 이곳 외에도 파리 곳곳의 크고 작은 종교 건축물에서 아름다운 스테인드글라스를 만나볼 수 있다.

①생제르베-생프로테 교회(Église Saint Gervais-Saint Protais)

‘솔로몬의 지혜’가 그려진 16세기 스테인드글라스는 생동감 넘치는 색상, 세련된 의상 그리고 등장인물의 표현 기법이 특징이다. 르네상스가 끝나고 바로크가 시작되는 전환점의 시기를 유추할 수 있다. 솔로몬 왕 앞에 두 여자가 신생아 한 명을 두고 서로 자신의 아이라고 공방을 벌인다. 왕이 이 난해한 사건 앞에서 아기를 둘로 잘라 반씩 나눠 주라고 명령하자 그중 한 여자가 아기의 생명을 보전해 주기를 청원하며 양육권을 포기한다. 모성애라는 본성을 꿰뚫은 재치 넘치는 이 판결은 누가 진짜 엄마인지를 금방 알 수 있게 해 준다.

② 생트샤펠(Sainte-Chapelle)

파리 시테섬에 있는 후기 고딕 양식의 이 예배당은 시테섬에 남아 있는 건축물 중 마리 앙투아네트가 갇혀 있던 콩시에르주리와 더불어 가장 오래된 건물 중 하나로 전 세계에서 가장 많은 13세기 스테인드글라스를 보유하고 있다. 상부 예배당의 스테인드글라스 총 표면적은 615㎡에 달한다.

③ 생테티엔 뒤몽 교회(Église Saint-Étienne-du-Mont)

이 교회의 예배당에는 1612년부터 10년간 24개의 스테인드글라스가 설치돼 있었다. 이후 전쟁으로 파괴되거나 도난당해 현재는 12개만 남아 있다. 유리에 에나멜로 그림을 그려 색상의 미묘한 뉘앙스와 섬세함을 잘 보여준다.

④ 생세브랭 교회(Église Saint-Séverin)

생세브랭 교회는 고딕 건축 양식의 중세 분위기가 물씬 풍기는 교회다. 이 교회는 14~15세기에 제작돼 지금까지 파리에 남아 있는 스테인드글라스 중 가장 오래된 작품들을 보유하고 있다.

⑤ 생퇴스타슈 교회(Église Saint-Eustache)

생퇴스타슈 교회는 노트르담 대성당과 생쉴피스 성당에 이어 파리에서 세 번째로 큰 교회다. 생루이 예배당에 있는 스테인드글라스는 역사적인 이야기를 서사적으로 다루고 있는데 그중 한 장면이 열두 살에 왕이 된 루이 9세가 교육받는 장면이다. 어린 루이를 교육하는 갈색 수도복의 프란치스코회 수도승과 흑백 수도복의 도미니크회 수도승을 볼 수 있다. 세 천사는 어린 왕에게 왕족의 휘장을 가져다주는데, 그 뒤로는 깊이 있는 공간의 광활한 풍경이 펼쳐져 있다.

⑥ 생필립 뒤룰 교회(Église Saint-Philippe-du-Roule)

19세기 스테인드글라스 부활에 중요한 역할을 한 건축가이자 유리 장인인 에밀 허쉬는 1883년 성모님의 기도를 주제로 천장에 대형 유리 스테인드글라스를 제작했다. 이 작품에는 허쉬의 구성 감각뿐만 아니라 기술적 노하우가 녹아들어 빛과 색상의 생동감을 느낄 수 있다.

고대부터 현대까지 스테인드글라스 역사

고대에는 유리를 만드는 기술이 발달하지 못해 유리 조각을 연결해 스테인드글라스를 제작했다. 중세인 10세기께 로마네스크 양식의 유행과 함께 스테인드글라스가 널리 사용됐다. 11~12세기께 기독교가 유럽 전역에 자리 잡으면서 교회 건축물의 필수 예술작품이 됐다. 14세기부터는 유리 공예의 발달로 더 섬세하고 우아한 표현이 가능해졌다. 고딕과 르네상스 시대에 전성기를 이뤘다. 그러나 18세기 이후 종교의 쇠퇴로 원색의 화려함은 흰색과 회색으로 대체됐고 약 100여 년간의 암흑기를 맞는다. 19세기 신고딕과 네오 로마네스크 양식이 대두되며 중세 스테인드글라스 기법을 재현해 새롭게 부활한다. 1, 2차 세계대전 중 화재와 비행기 폭격으로 파손된 성당들을 복원하거나 재건해야 했다. 이때 플로트 유리 같은 신소재와 유리 기술의 발달로 스테인드글라스가 발전하면서 근현대 예술가와 유리 장인들의 협업이 많이 이뤄졌다.

역사적인 종교 건축물에 현대적인 스테인드글라스를 설치하는 데 대해 아직도 찬반 논쟁이 일고 있다. 2019년 화제로 파손된 파리 노트르담 대성당도 전통 스테인드글라스를 유지할 것인지 아니면 현대 창작품을 설치할 것인지를 두고 오랜 갈등을 겪었다. 지난해 말 프랑스 화가 클레르 타부레가 제작자로 선정되면서 현대식 스테인드글라스를 설치하기로 했다. 이 작품은 2026년 말 공개된다.

김보라/ 파리=정연아 패션&라이프스타일 컨설턴트

2 weeks ago

9

2 weeks ago

9

![[마켓인]2호 미술품 조각투자 내놓는 예스24 자회사…기대수익은?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051201149.jpg)

![[포토] 롯데물산, 쇼 미 더 오피스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051201193.jpg)

![[이 아침의 작곡가] '위키드 돌풍' 일으킨 뮤지컬계 천재 작곡가](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·