강한 나라의 중산층이라고 해서 불만과 억울함이 없지는 않았다. 더 센 나라의 횡포 앞에는 당할 수가 없었기 때문이다. 사정이 이렇게 되자 정치든, 이념이든, 상식이든 중간과 타협이 사라지고 극단이 힘을 받았다.

영국에서는 자유당이 몰락하고, 보수당과 노동당에 의해 보수와 진보라는 대립 구도가 형성됐다. 유럽에서 중산층이 가장 두껍고 보편적인 교육 수준이 높았던 독일에선 중산층이 나치즘으로 기울고 유대인에게 사회문제를 뒤집어씌우는 반유대주의 회오리가 일었다. 미국은 치명적인 독재로 발전하지는 않았지만 연방정부와 국가의 권한을 대폭 늘렸다.

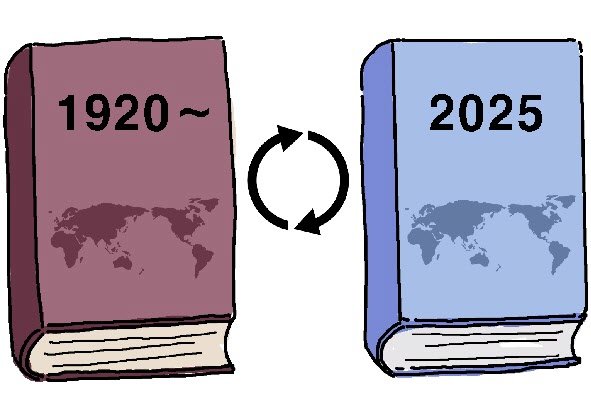

100년 뒤인 지금, 한국을 포함해 유사한 현상이 세계를 휩쓸고 있다. 자국 중심주의, 반유대주의를 대신해 이슬람권과 이슬람 난민들에 대한 혐오, 정치적 극단화와 상대 세력에 대한 맹목적인 분노, 블록화…. 1929년 스무트-홀리 관세법으로 대공황을 악화시켰던 미국은 이번엔 자국 무역적자 해소를 위해 관세 정책으로 세계 경제를 뒤흔들고 있다.더 심각한 문제는 아무도 과거에서 교훈을 찾으려고 하지 않는다는 점이다. 역사는 선동과 증오를 위해 사용되고, 맹목적인 불만과 지지가 우리를 유토피아로 안내할 것이라는 황당한 믿음이 횡행하고 있다. 이런 현상이 심각한 위기의 시작이라는 사실부터 자각해야 한다.

임용한 역사학자

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

3 weeks ago

5

3 weeks ago

5

![[사설]한 달간 ‘代代代行체제’… 온 국민이 나라 걱정에 잠 설칠 판](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539872.1.jpg)

![[횡설수설/김재영]면세점 빅4 모두 희망퇴직… ‘황금알을 낳는 거위’의 몰락](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539635.2.jpg)

![[동아광장/허정]韓美 통상질서의 새 틀 제시한 ‘2+2 통상 협의’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539859.1.png)

![[오늘과 내일/정양환]가톨릭 록스타와 화엄사 극락버거](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539830.1.png)

![[광화문에서/박성민]“불리한 의료개혁은 안 돼”… 국민 신뢰 잃는 ‘선택적 개혁’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539826.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·