"휴대폰 배경화면을 유재석 토끼 사진으로 바꿨더니 좋은 일이 생겼어요."

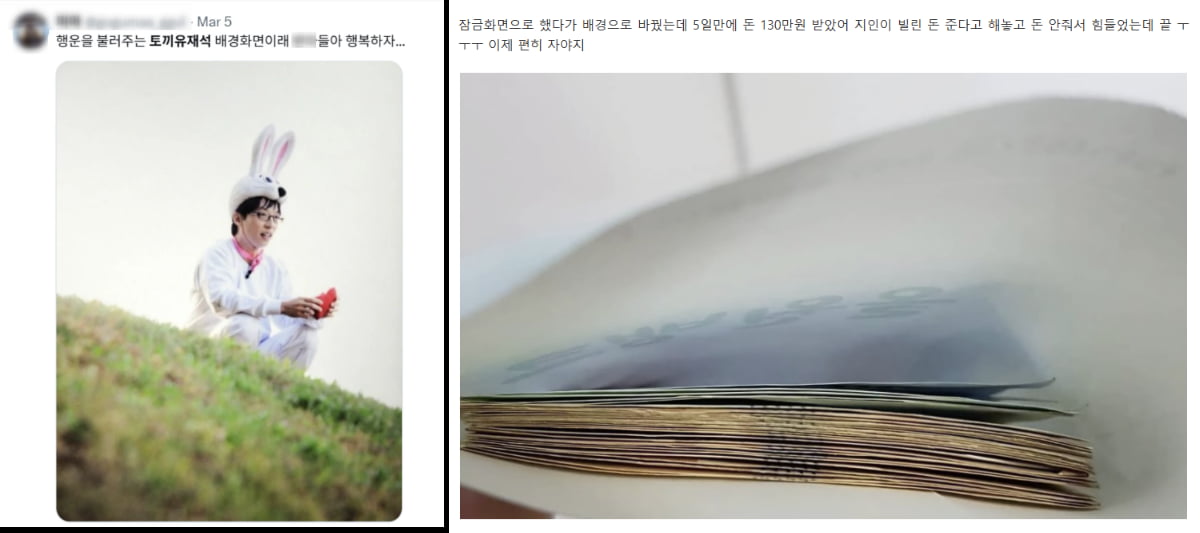

최근 온라인 커뮤니티에서 확산한 이야기다. 토끼 탈을 쓴 유재석 사진을 배경 화면이나 프로필 사진(프사)으로 설정하면 취업, 합격, 금전운이 따라온다는 '행운 인증'이 줄을 이었다.

28일 온라인커뮤니티에 따르면 전날(27일) 한 누리꾼은 "유재석 토끼 사진을 잠금화면으로 설정했다가 배경 화면으로 바꿨는데 5일 만에 빌려준 130만원을 돌려받았다"며 "덕분에 이제 편히 잘 수 있게 됐다"고 후기를 남겼다.

또 다른 누리꾼은 "토끼 프사로 바꾼 직후 방 정리 중 설 보너스로 받았던 현금 33만원을 찾았다"며 "원래 내 돈이긴 하지만 토끼 프사 덕분이라고 믿고 싶다"고 전했다.

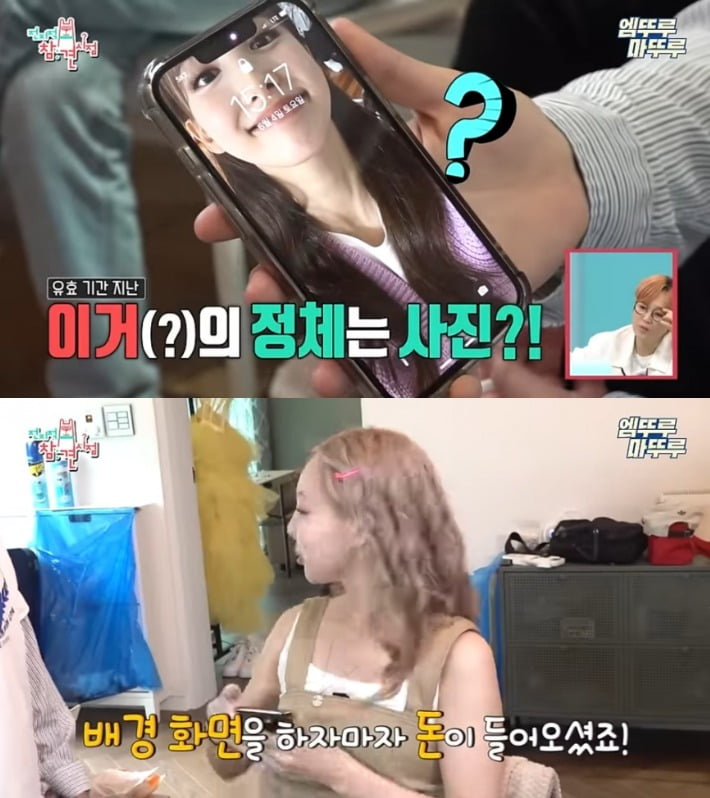

이러한 '유재석 토끼 프사' 신드롬의 중심에는 걸그룹 우주소녀의 멤버 설아가 있다. 설아는 연습생 시절부터 10년 넘게 유재석 토끼 사진을 휴대폰 배경 화면으로 사용해온 것으로 알려졌다.

그는 "연습생 때 유재석 토끼를 배경 화면으로 설정했는데, 바꿀 때마다 안 좋은 일이 생겨 평생 바꾸지 않을 생각"이라고 밝힌 바 있다. 실제로 설아가 휴대폰 배경화면에 유재석 토끼 사진을 설정해둔 모습은 방송과 팬들의 사진을 통해 꾸준히 인증돼 왔다.

설아는 지난해 박명수가 진행하는 라디오 프로그램에 출연했는데 자신의 휴대폰 배경 화면을 본 박명수로부터 "유재석 씨 팬이냐"는 질문을 받기도 했다.

'유재석 토끼 프사' 신드롬은 이미 2013년경 한 차례 유행한 바 있다. 네이버 블로그 등을 중심으로 "유재석 토끼 사진을 배경 화면으로 설정하면 남자친구가 생긴다"는 소문이 퍼지며 인기를 끌었다.

당시 '소원을 이뤄주는 사진', '애인 생기는 사진' 등 '유토끼'라는 별칭으로 불리며 인기를 끌었는데 설아도 이때부터 해당 사진을 배경으로 삼은 것으로 추측된다.

◆"돈 들어온대"…트와이스 나연 배경 화면도 한 차례 유행

비슷한 사례로 최근 SBS '런닝맨' 고정 멤버로 합류한 방송인 지예은도 연예계 데뷔 전 유재석 토끼 프사를 사용했던 것으로 전해진다.

지예은은 지난 2월 '라디오스타'에 출연해 "연예인 데뷔 전부터 유재석 선배님 팬이었다"며 "토끼 탈을 쓴 유재석 선배님의 사진을 휴대폰 배경으로 사용했다"고 밝혔다. 지예은이 사용한 사진은 설아와 같은 사진은 아니지만, 역시 토끼 탈을 쓴 유재석의 모습이다.

이에 누리꾼들은 "역시 유재석 프사는 행운템", "토끼 프사 효과 진짜 있는 거 아니냐"는 반응을 보이며 열띤 관심을 보였다.

이처럼 특정 연예인의 사진을 프사로 설정해 행운을 기대하는 흐름은 과거에도 있었다. 대표적인 사례가 트와이스 나연이다.

과거 MBC '전지적 참견 시점' 방송에서는 트와이스 매니저와 메이크업 스태프 등이 나연 사진을 프사로 설정하는 장면이 공개됐는데 이는 "나연 사진을 프사로 하면 돈이 들어온다"는 소문 때문이었다. 실제로 방송 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 '나연 프사' 유행이 빠르게 번졌다.

당시 누리꾼들은 "나연 프사 하고 콘서트 티켓팅 1열 잡고 친구에게 밥 얻어먹었다", "배경 화면 바꾸자마자 생각지도 못한 돈이 들어왔다", "나연 사진을 잠금화면으로 설정한 지 1시간도 안 돼 돈을 받았다"는 등 '행운 간증'을 잇달아 남겼다.

◆"불안 느끼면 '믿음' 강해져…자기충족적 예언의 일종"

전문가들은 이 같은 현상에 대해 SNS 시대 특유의 심리적 특성과 기대 심리가 맞물려 나타난 결과로 분석했다.

임명호 단국대 심리학과 교수는 "SNS를 통해 관련 정보를 과도하게 접하다 보면 점차 이를 믿게 되는 심리 효과가 발생하는데 SNS 환경에서는 이런 현상이 빈번하게 나타난다"며 "기본적으로 불안을 느끼면 믿고 싶은 마음이 강해진다. 특히 '유재석'처럼 긍정적 이미지를 지닌 대상을 통해 행운을 기대하는 것은 재미와 호기심에서 출발해 동조 심리까지 부추기게 된다"고 설명했다.

임 교수는 "우연히 작은 기쁨이 찾아왔을 때 사람들이 느끼는 만족감은 예상보다 크기 때문에, 이런 '요행수'에 기대는 심리는 자연스러운 것"이라며 "혹여나 이를 단순히 '멍청한 사람만 한다'고 보는 것은 적절치 않다"고 강조했다.

이동귀 연세대 심리학과 교수는 "이 같은 현상은 자기충족적 예언(self-fulfilling prophecy)이나 확증편향(confirmation bias)의 일종으로 볼 수 있다"고 분석했다.

이 교수는 "어떤 믿음을 갖게 되면 실제로 기대에 맞는 방향으로 생각하거나 행동하게 되고, 예상대로 일이 풀렸을 때만 선별적으로 기억하는 경향이 있다"면서도 "믿음이 긍정적 결과로 이어진다면 좋은 일이지만, 검증되지 않은 속설을 맹목적으로 믿는 태도는 경계할 필요가 있다"고 제언했다.

유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com

5 days ago

10

5 days ago

10

![콜드플레이·지드래곤 공연 갔다가…"여기 한국 맞아?" 깜짝 [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.40359224.1.jpg)

![[오늘의 운세] 2025년 5월 4일 별자리 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050400013.jpg)

English (US) ·

English (US) ·