1962년 서울 태평로 신문회관에서 회화 전시가 열렸다. 홍익대 서양화과 최우수학생으로 뽑히며 마련된 석난희(86)의 첫 개인전. 이곳에 겨울바람을 뚫고 한 중년의 신사가 걸어들어왔다. 훤칠한 키의 사내는 방명록에 이름을 쓰는 대신 쓱쓱 드로잉 한 점을 그리고선, 옆에 ‘蘭姬얼골(난희얼굴)’이라 새겨 넣었다. 이 별난 행위는 거장 김환기(1913~1974)의 짓이었다. 촉망받는 학생에서 어엿한 화가로 발돋움하는 제자의 데뷔전을 응원하는 스승의 마음을 특유의 장난기 어린 선물로 갈음한 것이다.

3년여의 프랑스 파리 생활을 마치고 귀국한 1959년부터 미국 뉴욕으로 건너가기 전까지, 약 5년간 홍익대 미대 교수로 재직한 김환기는 석난희를 제자 삼아 각별히 챙겼다. 틈만 나면 “여기 있으면 이도 저도 안 되니, 빨리 파리로 가라”며 유학을 권할 정도였다. 석난희가 졸업 후 에콜 데 보자르(파리국립고등예술학교)에 들어가 김윤신(90), 최욱경(1940~1985) 같은 한국 현대미술사에 획을 그은 여성 작가들과 교류하며 앞선 예술을 배울 수 있었던 것도 김환기의 추천장 덕이 컸다. 천재 화가, 한국에서 가장 비싼 작가, 추상미술의 거장 등으로 불리는 김환기는 젊은 제자의 캔버스에서 무얼 봤길래, 이토록 아꼈던 걸까.

서울 신문로2가 성곡미술관에서 열리고 있는 ‘석난희: 그림 속의 자연’은 석난희의 독창적인 예술세계를 감상할 수 있는 기회다. 60년에 걸친 화업을 아우른다는 점에서다. 김환기가 오래 전 눈여겨 봤던 석난희의 재능과 노력의 편린을 한꺼번에 펼쳐낸 전시인 셈. 전시장에 걸린 작품들이 20세기 한국 미술을 대표한 거장이 어렴풋하게 그렸을 촉망받는 젊은 화가가 만든 미래라고 생각해본다면, 변덕스러운 날씨를 뚫고 한 번쯤 그림 나들이를 해볼 만하다.

‘뜨거운 자유’ 대신 ‘순수한 자연’

석난희 회화의 바탕은 추상이다. 한국 추상미술의 선구자인 스승의 영향을 받았다고만 할 순 없다. 석난희가 한창 자신의 가능성을 시험해보던 1950~1960년대 한국 화단은 한 마디로 ‘앵포르멜(추상 표현주의)’의 시대였다. 어지러운 사회와 정치적 불안 속에서 젊은 화가들은 감정을 있는 그대로 토해냈다. 박서보(1931~2023)와 하종현(90) 등이 당대 한국적 앵포르멜의 기수로 꼽혔다. 이들의 학교 후배였던 석난희 역시 자연스럽게 추상 표현의 영향을 받을 수밖에 없었다.

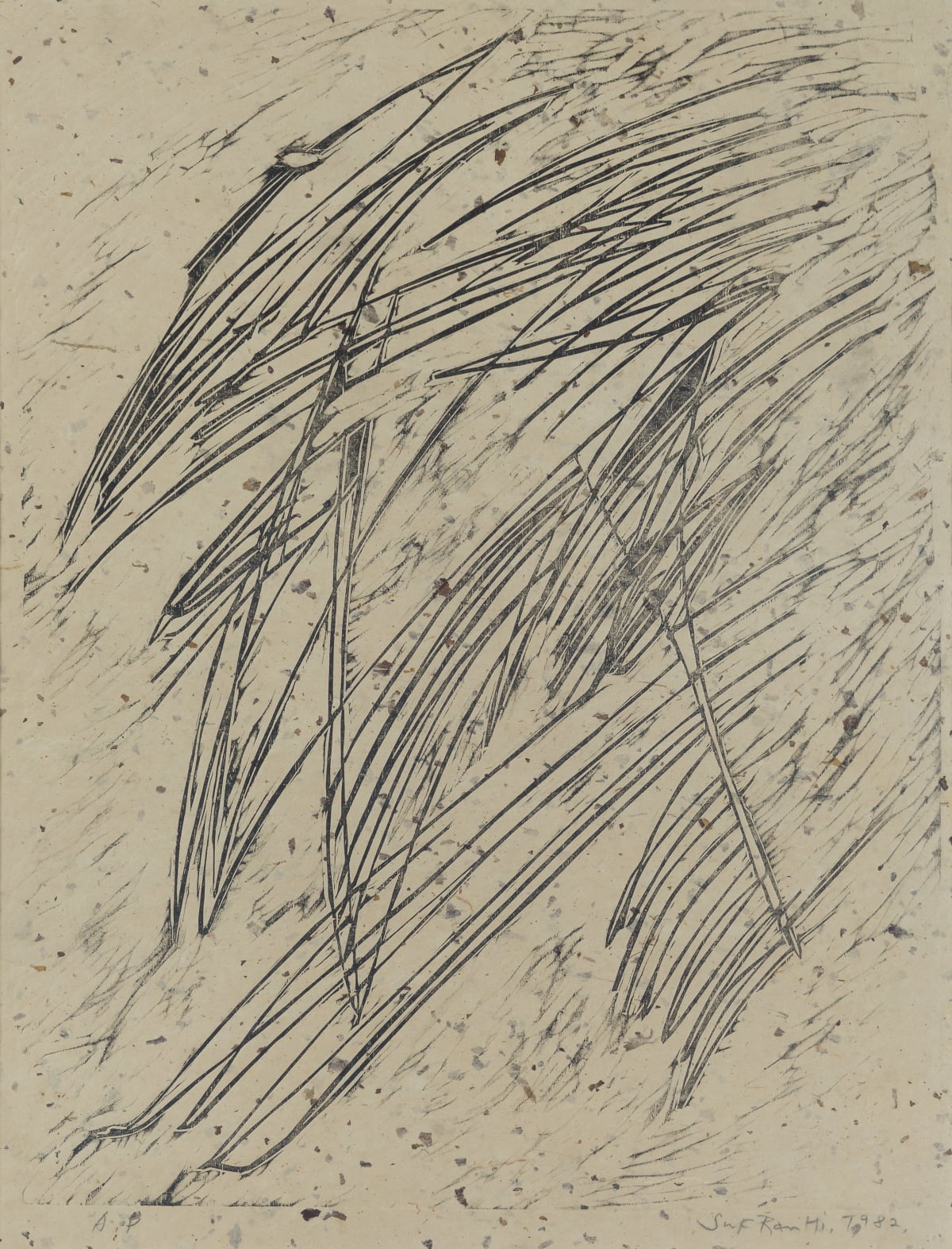

첫 개인전에 선보였고, 김환기가 칭찬했던 작품 ‘누드’가 이를 단적으로 보여준다. 구상회화에 속하는 누드를 두고 화가의 추상 표현주의 화풍을 설명하는 게 다소 모순적이지만, 그림을 보면 이해가 간다. 여성의 신체를 그렸다기보단, 사람이 내뿜는 기운을 형상화한 것처럼 보여서다. 오광수 미술평론가는 이에 대해 “단순한 인물 묘사가 아닌, 생명체가 지닌 기운이 인체를 에워싸며 종내에는 굳이 인물이라는 대상일 필요가 없는 경지에 이른다”며 “누드를 그리면서도 누드가 아닌 시대적 미의식의 반영”이라고 비평했다.

중요한 건 석난희가 유행을 답습하지 않았다는 점이다. 우울하면서 격렬하고, 뜨겁게 타오르는 게 당대 앵포르멜이라면, 석난희의 그림은 한 마디로 온화하다. 그의 예술적 언어가 실존의 불안이 아닌 자연과 조화를 이루는 데 중점을 뒀고, 붓질과 먹 선에 자유로운 정신세계를 담았기 때문이다. ‘자연’이라 이름 붙은 연작에서 동양적 서예나 문인화적 기풍이 느껴지는 이유다. 이수균 성곡미술관 부관장은 “석난희의 모든 작업은 ‘자연 연작’으로 일관된다”며 “인간과 자연이 조화를 이루며 살아가는 관계를 담아내고자 했다”고 말했다.

꿋꿋한 60년 추상표현 외길

석난희 회화를 이해하는 또 다른 포인트는 ‘고집’이다. 캔버스에 그린 회화에서 목판화, 석판화 등 매체는 바뀌지만 60년 화업을 관통하는 것은 오직 추상표현이기 때문이다. 석난희가 1964년부터 약 5년간 파리 유학을 마치고 돌아왔을 때 한국 화단에서 앵포르멜은 ‘한물간 미술’ 취급받았고, 기하학적 추상이나 모노크롬이 대두됐다. 이런 와중에도 석난희는 파리에서 배운 석판화 기법을 활용해 독창적 표현 방식을 발전시키고, 자연을 탐구하는 데 시간을 쏟았다.

유행에 휩쓸리기보다 ‘자연과의 조화’를 화두로 내세워 독창적인 미의식을 닦아내는 비주류의 길을 가기로 한 것이다. 실제로 전시에 나온 작품들은 오직 ‘자연’을 주제 삼은 추상 표현으로 일관된다. 오광수 평론가는 “유행에 민감한 우리 현대미술에서 자신의 출발을 벗어나지 않으면서도 고집스럽게 모색을 이어간 행적”이라며 “이런 태도는 작가가 어떻게 시대를 대상으로 자신을 가누어야 하는지를 보여주는 것”이라고 했다.

김환기가 그려준 ‘난희얼굴’과 화가 석난희의 출발점인 ‘누드’에 얽힌 일화도 재밌다. 석난희는 ‘난희얼굴’을 액자로 보관했고, 훗날 김환기미술관이 개관할 때 기증했다. 마침 마땅한 수묵 작품이 없었던 터라 김환기의 부인인 김향안 여사(1916~2004)가 무척 기뻐했다고 한다. ‘누드’는 ‘화단의 거목’ 이대원 화백(1921~2005)이 홍익대 총장을 역임할 당시 총장실에 걸어뒀고, 국립현대미술관에 기증했다. 기증 이후 이 작품이 전시를 위해 밖으로 나온 건 이번이 처음이다. 지난 10일 전시장에서 만난 석난희는 “이 작품을 오랜만에 보니 반갑다”며 “앞으로 더 그림을 그려 나갈 것”이라고 했다. 전시는 7월 6일까지.

유승목 기자

3 weeks ago

4

3 weeks ago

4

English (US) ·

English (US) ·