일론 머스크는 한때 공장 바닥에서 잤다. 테슬라 전기차 ‘모델3’ 양산에 차질이 생길 때 일이다. 누군가 왜 그랬냐고 묻자, 그는 대답한다. “직원들이 고생하고 있는데 CEO가 휴가나 즐길 순 없죠.”

주 120시간 일하고 쪽잠으로 버티는 CEO라니. 드라마 속 풍경이 따로 없다. 그런데 이 한 컷, 지금 우리에게 어떤 리더가 필요한지 선명히 보여준다.

# ‘하던 대로’의 대가

오늘날 비즈니스는 어렵다는 차원을 넘어섰다. 익숙한 룰은 사라진지 오래다. 기술 변화는 빠르다 못해 예측이 안 된다. 손에 잡히는가 싶다가도 어느새 다른 방향으로 뛰쳐나간다. 그 한가운데 인공지능이 있다.

위기는 하나씩 오는 법이 없다. 전쟁, 기후 위기, 환율 상승, 기술 경쟁까지. 숨 돌릴 틈 없이 한꺼번에 덮쳐온다. 전략은 책상에 올라가기 전 무산되고, 공급망은 말 한마디에 툭 끊긴다. 국경 너머 규제는 아무런 예고 없이 들이닥친다. 이 와중에 소수 빅테크 기업들이 시장을 거침없이 빨아들인다. 후발주자는 출발선에 발도 못 디딘 채, 1등과 격차가 점점 벌어진다.

그런데 이런 격랑 속에서도 과거 성공 공식을 꾹 쥔 채 버티는 기업들이 있다. 한때 잘나간 방식이니 이번에도 통할 거라 믿는다. 영국 통계청이 자국 기업들의 경영 관행을 평가했는데, 평점은 1점 만점에 0.57점으로 절반을 조금 웃도는 수준이다. 미국, 독일, 일본의 사정도 별반 다르지 않다. 특히 가업을 잇는 중소기업, 규제가 느슨한 산업군, 지역 기반 전통 기업일수록 익숙한 경영 방식에서 좀처럼 벗어나지 못한다. 상당수는 여전히 깜깜이 인사평가와 감(感)에 의존한 경영을 고수하고 있다. 그 결과, 생산성 격차는 50%까지 벌어진다. 경영 관행이 앞선 기업과 뒤처진 기업 사이에 벌어진 거리다.

# 슬라이드에는 담기지 않는 것들

과거의 경영은 단순했다. CEO는 전략을 짜고, 임원은 감독하고, 실무는 현장에서 움직였다. 위에서 결정하고, 아래로 내리고, 성과에 따라 보상했다.

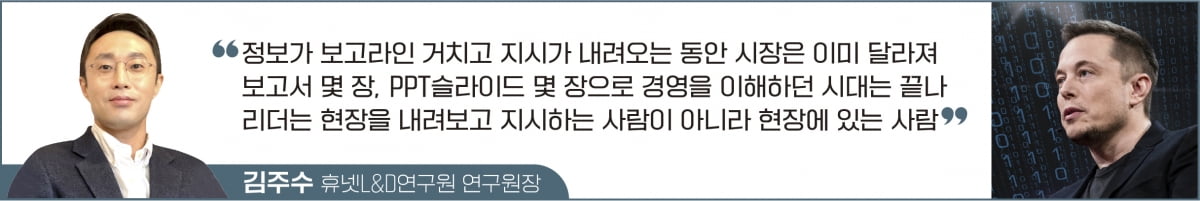

문제는, 이 방식으론 오늘을 따라가기에 한참 느리다는 것이다. 고객의 표정, 기술자의 고민, 현장의 미세한 공기 같은 건 슬라이드에 담기지 않는다. 숫자에도 없다. 정보가 계층 사다리를 오르고 지시가 내려오는 동안, 시장은 벌써 두 바퀴쯤 굴러간다. 리더는 그렇게 현장에서 멀어진다. 현실과 결정 사이에 생긴 틈은 어느새 골이 된다.

무엇보다 치명적인 건 창의성과 자율성이 눌린다는 점이다. 현장에서 몸으로 부딪힌 통찰은 올라가지 못하고, 위에서는 안전한 결정만 반복한다. 보고는 많고, 승인은 까다롭고, 책임은 끝내 밑에만 머문다. 절차가 많아질수록 시도는 줄고, 시도가 줄수록 남는 건 하나다. ‘그냥 하던 대로.’

MIT 슬론 스쿨은 이런 문제의 뿌리를 오래된 위계 구조에서 찾았다. 빠르게 바뀌는 세상에서, 계층 중심의 경영으론 더는 버텨낼 수 없다는 얘기다. 위계는 협업을 막고, 자율성을 누르고, 결국 조직의 생기를 갉아먹는다.

# 기술 안으로 들어간 리더들

혼란이 일상이 된 지금, 리더에게 필요한 건 예전처럼 ‘지시하는 능력’이 아니다. 기술을 읽고, 흐름을 감지하고, 현실을 몸으로 부딪히는 사람. 현장을 내려다 ‘보는’ 사람이 아니라, 그 안에 ‘있는’ 사람이어야 한다.

머스크 이야기로 돌아가 보자. 그는 단지 공장에서 잠만 잔 게 아니다. 스페이스X에선 로켓 공학을 독학했고, 테슬라에선 생산 설계에 직접 관여했다. 트위터를 인수한 뒤엔 엔지니어들 옆에 앉아 소프트웨어 코드를 하나하나 뜯어봤다.

애플의 잡스는 아이콘 하나까지 그냥 넘기지 않았고, 아마존의 베조스는 고객 메일에 밤새 답장을 보냈다. 구글의 피차이, MS의 나델라도 마찬가지다. 기술과 제품 전략을 동시에 챙긴다. 숫자만 읽던 CEO는 이제 기술의 흐름을 읽고, 그 안의 숨은 신호를 감지하는 사람으로 변하고 있다. 이 변화에 대해 메타의 저커버그는 못을 박는다. "CEO가 기술을 이해하지 못하고 이사회에 기술 인재가 한 명도 없다면, 그 회사는 기술 기업이라 불려선 안 됩니다.”

다행히 이런 변화는 한국에서도 감지된다. 한 포털 기업 CEO는 바쁜 일정 속에서도 연구소에 들러 엔지니어들과 기술 얘기를 나눈다. 첨단 제조업체의 수장은 AI와 데이터 교육을 스스로 받으며 매주 현장을 찾는다. 어느 금융 기업은 임원들에게 코딩을 가르치기 시작했다. 철강 기업의 CEO는 스마트 팩토리를 직접 설계하며 엔지니어들과 데이터를 함께 들여다본다. 인터넷 전문은행 대표는 앱 개발과 사용자 경험을 직접 챙긴다. 이들의 공통점은 한 가지. 기술을 위에서 지켜보지 않고, 그 안으로 들어가는 것이다.

보고서 몇 장, 슬라이드 몇 장으로 경영을 이해하던 시대는 끝났다. ‘나 때는 이 정도면 됐지’라는 기억 하나로 지금을 버텨낼 수 없다. AI든, 빅데이터든, 에이전트든, 리더가 먼저 배워야 한다. 먼저 써보고, 먼저 틀려보고, 먼저 익혀야 한다.

기술을 활용하는 방식은 제각각이다. 어떤 기업은 생산에, 어떤 기업은 고객 분석에, 또 어떤 기업은 제품 개발에 기술을 녹인다. 방식은 달라도 결국 하나로 모인다. 기술을 이해하고 현장을 아는 리더만이 이 혼란을 기회로 바꾼다.

멀찍이서 보고받는 사람이 아니라, 먼저 부딪히는 리더가 이끄는 시대다. ‘테크기업가형 리더십.’ 이제는 있어도 좋고 없어도 그만인 선택지가 아니다. 리더라면 갖춰야 할 생존의 필수 언어다.

김주수 휴넷L&D연구원 연구원장

5 hours ago

2

5 hours ago

2

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·