세계인 수명 100년만 32세→73세

해부학 발달로 인체구조 본격 이해

마취제 등장 이후 외과수술 대중화

유전자-신약 등 항노화 연구 활발

《궁금하다 생각했지만 그냥 지나쳤던, 하지만 알아두면 분명 유익한 것들이 있습니다. 과거의 역사적 사건일 수도 있고 최신 트렌드일 수도 있죠. 동아일보는 과학, 인문, 예술, 역사 등 다양한 분야에 걸쳐 ‘오∼ 이런 게 있었어?’라고 무릎을 칠 만한 이야기들을 매 주말 연재합니다.》100년 전 인간의 평균 기대수명은 32세였다. 지금은 73세를 넘겼고 100세 시대를 앞두고 있다. 기네스북 공인 역대 세계 최고령자는 1997년 122세 나이로 숨진 프랑스 여성 잔 칼망이다. 의학계에서는 인간의 최장 수명을 짧게는 115년에서 길게는 150년으로 추정하고 있다.

수명 연장은 의학 발달 덕분이다. 신약과 신의료기술이 속속 등장해 질병을 제압했다. 칼망처럼 110세 이상 생존하는 수퍼센티네리언(Supercentenarian) 시대가 열릴까. 의학자들은 의학의 획기적 발전을 이끈 터닝포인트들을 보면 무병장수 시대가 머지않았다고 전망한다.

영생(永生)은 인류의 오랜 숙원이었다. 중국 진시황은 불로초(不老草)를 백방으로 찾아 헤맸고, 불멸(不滅)을 꿈꾸며 평생 득도와 연금술에 매진한 이들도 적지 않다. 수명이 늘면서 이 열망은 더 간절해졌다. 노화가 치료 가능한 질병으로 인식되면서 전 세계 두뇌들은 경쟁적으로 항노화 연구에 뛰어들고 있다. 500여 명이 부활을 꿈꾸며 세계 곳곳의 전신 냉동보존 탱크에 몸을 맡겼고, 실리콘밸리 CEO들이 앞다퉈 거액을 투자하고 있다. 미국 투자 전문 매체 피알뉴스와이어에 따르면 지난해 전 세계에서 장수 산업에 투자한 금액은 85억 달러(약 11조5500억 원)에 이른다.● 산 사람 해부한 ‘해부학의 아버지’

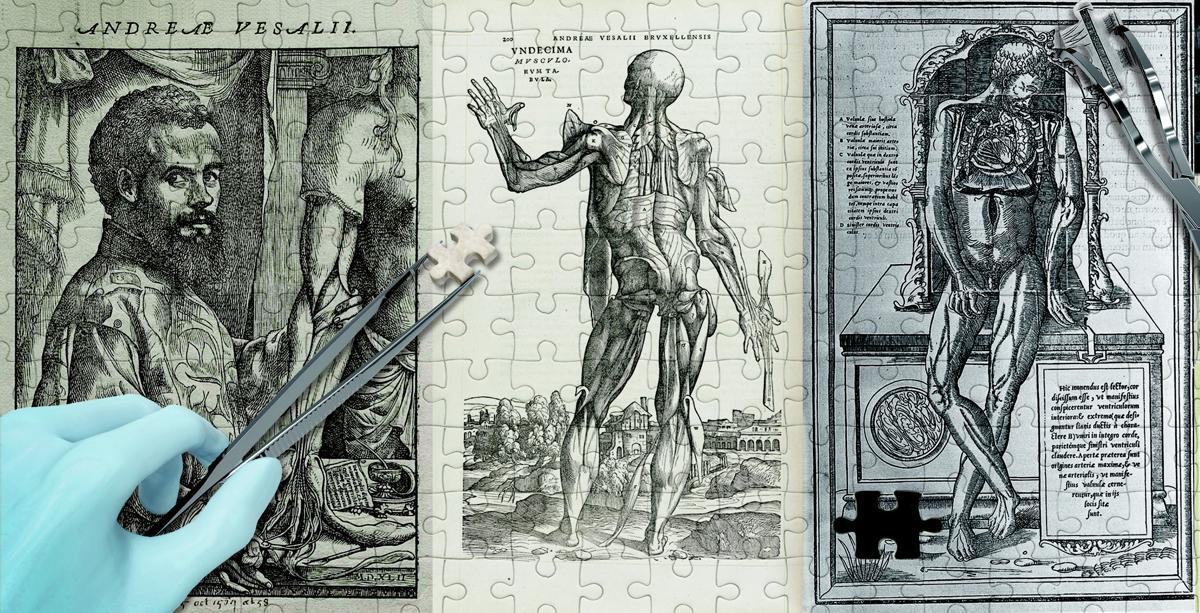

생명 연장의 꿈은 어디에서 출발했을까. 많은 의학자들은 해부학을 꼽는다. 기원전 4세기 말 고대 알렉산드리아. 당시 세계는 인간의 몸을 신성하게 여겼다. 몸에 칼을 대는 것도, 몸속을 들여다본다는 발상도 금기였다. 인체 구조를 모르니 맥박, 대·소변, 피부 상태 등으로 미뤄 약물을 처방했다.

인체 해부의 길은 기원전 3세기에 열렸다. 당시 통치자인 프톨레마이오스 1세와 2세는 의학 발전을 위해서 죄수의 시신 해부까지 허락했다. 헤로필로스(기원전 335∼280년)는 이런 시대적 분위기를 타고 ‘해부학의 아버지’로 성장했다. 그는 시체는 물론 산 사람까지 광적으로 해부하며 인체의 비밀을 하나씩 들춰냈다. 정맥과 동맥의 구조를 구분했고, 십이지장과 전립선을 발견했다. ‘지혜는 심장에서 나온다’는 학설을 뒤집고 뇌가 사고의 중심이란 사실도 밝혀냈다.

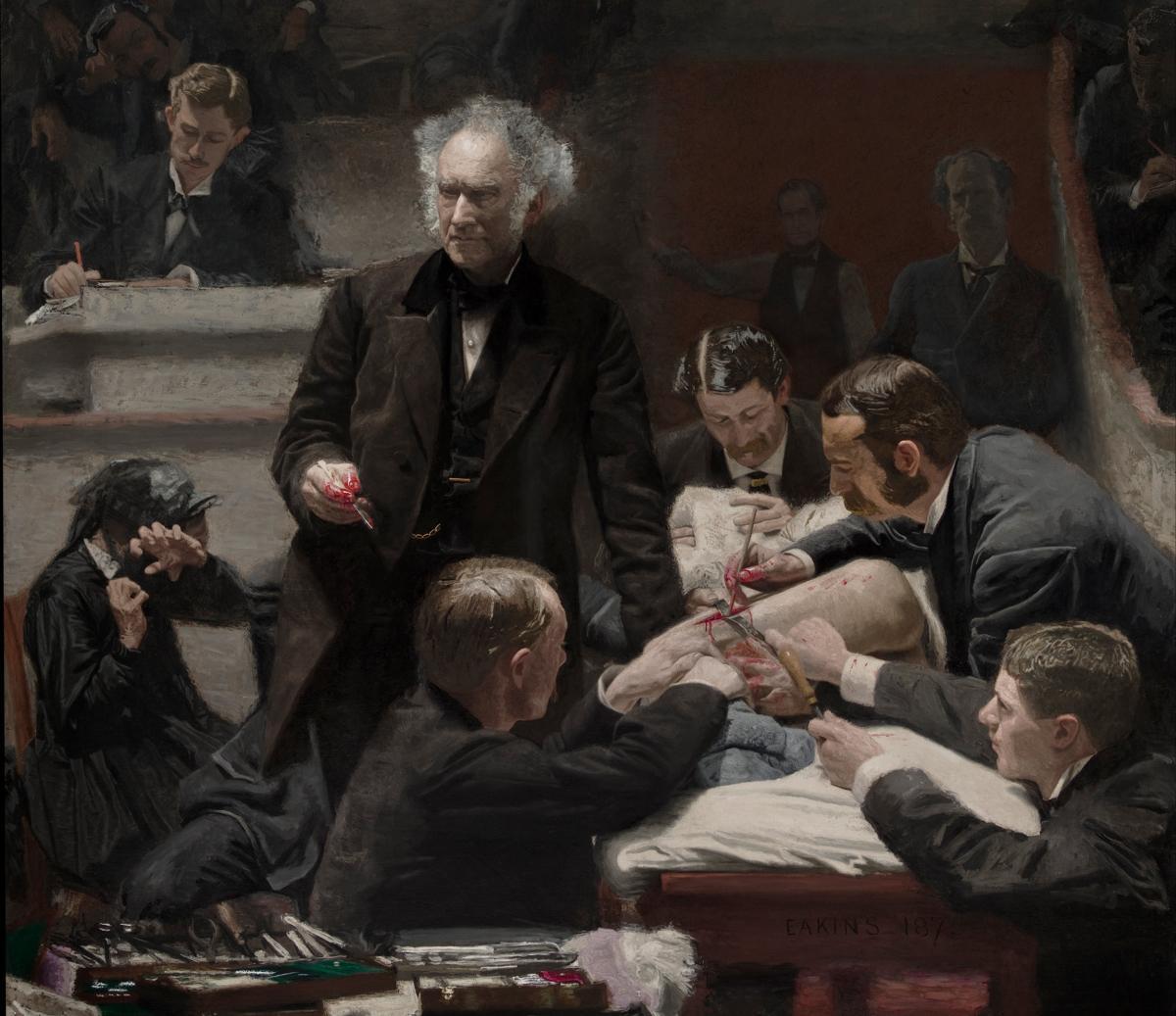

● 웃음가스 덕에 고통의 시대 마침표

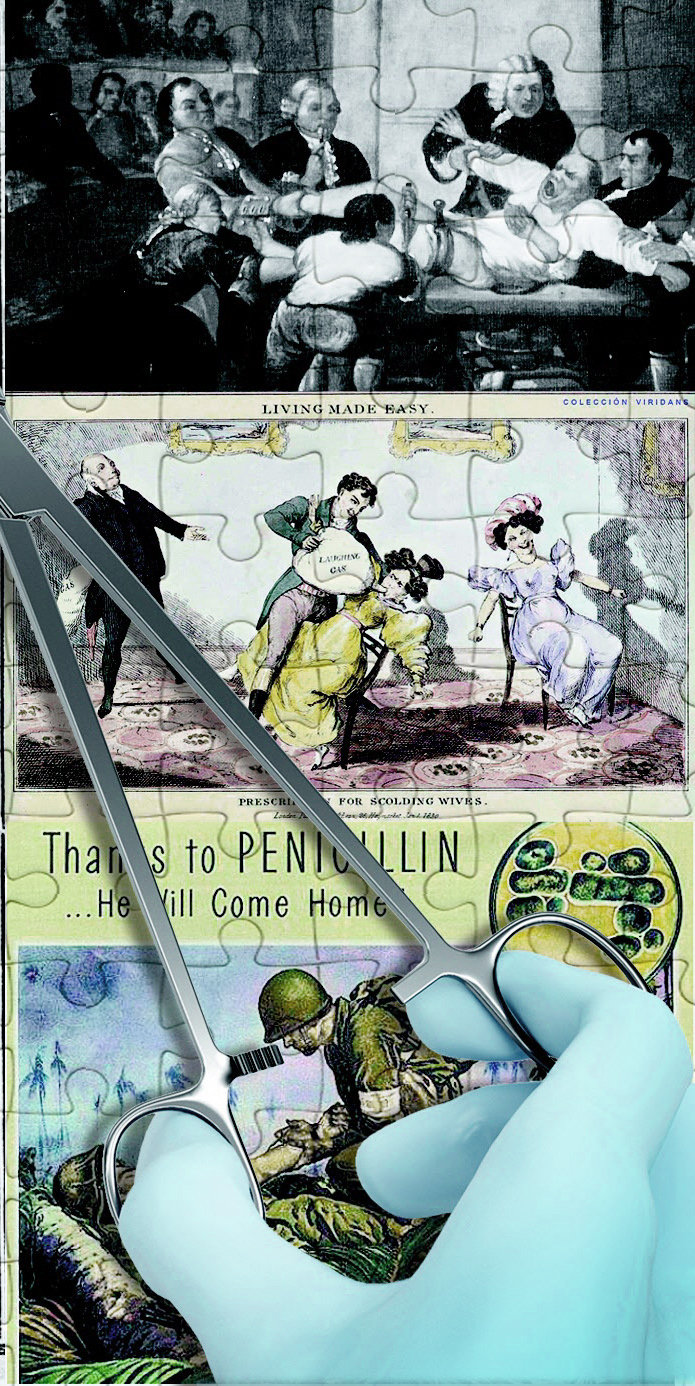

고통의 시대는 19세기 중반 최초의 전신마취제인 웃음가스의 등장으로 마침표를 찍었다. 영국 왕립연구소의 과학자 험프리 데이비는 연구 중 이산화질소를 흡입하고선 붕 뜨는 기분을 느꼈다. ‘웃음가스’란 별칭을 얻은 이산화질소는 1844년 미국 치과의사 호레이스 웰스가 처음 의료용으로 사용하면서 대중화됐다.

하지만 웃음가스는 마취 효과가 짧고 약했다. 보다 강력한 마취제인 에테르는 1842년 종양 제거 수술 때 처음 등장하면서 효과를 입증했다. 이후 클로로포름, 티오펜탈, 프로포폴 등 다양한 마취제가 개발됐다. 클로로포름은 무통 분만에 효과적이었지만 심혈관계 부작용이 있어 1930년대 이후 사용이 중단됐다. 티오펜탈은 정보기관이 ‘자백약(truth serum)’으로 사용한 탓에 인권 논란을 불렀다. 오늘날에는 빠른 유도와 회복, 안정성을 지닌 프로포폴이 널리 쓰이고 있다.

● “손 안 씻는 의사는 살인자”

이 병원 산부인과 의사 이그나츠 제멜바이스(1818∼1865년)는 세균 감염을 의심했다. 의료진이 부검을 마친 손으로 산모를 진료하곤 했는데, 그때 세균 감염이 일어났다고 본 것이다. 제멜바이스는 의사들에게 염소 소독물에 손을 씻도록 했고 그 결과 산모 사망률은 두 달 만에 1.3%로 급감했다.

하지만 병원에선 손 씻는 일이 번거롭다며 반대 운동이 일었다. 동료들은 의사들의 치부를 드러냈다며 그를 못마땅히 여겼다. 결국 병원에서 쫓겨나 방황하던 그는 47세의 젊은 나이에 정신병원에서 숨졌다.

그의 업적은 19세기 말 질병은 세균 등 병원체로 감염된다는 이론이 나온 뒤에야 인정받았다. 세계보건기구(WHO)는 2018년 그의 탄생 200주년을 맞아 “제멜바이스는 산욕열뿐 아니라 조기 사망을 줄이고 기대수명을 연장했다”며 그의 흉상을 본부에 헌정했다.

손 씻기 혁명 이후에도 세균을 없앨 방법을 모르는 게 문제였다. 해답은 수십 년이 흐른 1928년 영국의 한 과학자가 찾았다. 세균을 연구하던 알렉산더 플레밍은 실험 도중 세균 배양 접시에 자란 푸른곰팡이 주변에 포도상구균들이 말끔히 사라진 것을 발견했다. 이 곰팡이에서 추출한 물질이 바로 세계 최초의 항생제인 페니실린이다. 페니실린 덕분에 폐렴, 매독, 뇌막염, 파상풍 등은 치료 가능한 질병으로 바뀌었다.

● 암 사망율 낮춘 기적의 신약

신약은 사망 원인이던 질병을 획기적으로 줄인다는 점에서 주목받고 있다. 질병 사망 원인 1위인 암 신약은 2차 세계대전 무렵 본격 개발됐다. 독가스로 쓰였던 머스타드 가스를 변형해 만든 항암 화학요법제가 그 시작이었다. 1970년대 이후엔 종양의 특정 유전자를 겨냥한 표적 치료제가 등장했고, 2010년대부터는 면역세포를 활용해 암을 공격하는 면역항암제가 개발됐다. 최근엔 ‘키메릭항원수용체-T(CAR-T)’ 치료제처럼 환자 면역세포를 조작해 투입하는 방식도 사용되고 있다. 항암 신약 덕분에 1990년대 이후 미국의 암 사망률이 30% 이상 줄었다. 최근엔 인공지능(AI)과 유전체 분석 기술을 접목한 맞춤형 항암제 개발도 가시화하고 있다.

생명공학 분야의 연구도 활발하다. 2003년 완료된 인간 게놈 프로젝트를 계기로 암과 희귀질환 등의 조기 진단이 가능해졌다. 최근 20여 년 사이 가장 주목받는 분야는 세포 재(再)프로그래밍이다. 야마나카 신야 일본 교토대 교수는 2006년 쥐를 대상으로 피부 세포에 네 가지 유전자 조절 인자를 주입해 배아줄기세포로 되돌리는 기술을 개발했고, 2023년 데이비드 싱클레어 하버드대 교수는 이 ‘야마나카 인자’를 늙은 쥐에 투여해 시력과 뇌의 능력을 되돌리는데 성공했다.

장수 관련 유전자를 찾는 연구도 가시화되고 있다. 1993년 유전자 하나에 돌연변이가 생기자 수명이 2배로 늘어난 것을 입증한 예쁜꼬마선충 연구 이후 다른 과학자들이 서투인 등 다양한 장수 유전자를 발견했다. 특정 유전자를 편집해 희귀질환을 극복하려는 유전자 가위 기술과 3D 바이오 프린팅을 이용해 인공 간, 심장 등을 만드는 기술도 활발히 연구되고 있다. NMN과 메트포르민 등 노화를 저지하는 약물 연구도 이어지고 있다.

QR코드를 스캔하시면 3일 채널A에서 방송된 브레인 아카데미 ‘음악편’ 관련 영상을 보실 수 있습니다. ‘의학편’은 10일 오후 10시 방송됩니다.

이설 기자 snow@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

6 hours ago

3

6 hours ago

3

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·