美 최초 여성 누드상의 정치적 반향

이 작품을 제작한 미국의 조각가 하이럼 파워스(1805∼1873)는 일찍이 유럽 고전 조각 전통에 깊이 매료돼 이탈리아 피렌체에 머물면서 작업 활동을 펼쳤다. 그의 기록에 따르면 이 조각품은 그리스 독립전쟁(1821∼1829) 당시 튀르키예인들에게 납치돼 노예 시장에서 막 팔려 나가는 비운의 그리스 여인을 표현하고 있다. 완전히 벌거벗겨진 젊은 여성은 양손이 사슬로 묶인 채 야만적인 시선에 둘러싸여 있다. 기둥을 덮고 있는 이 여인의 옷자락 속에는 십자가 목걸이가 걸려 있어 구원의 희망을 조심스럽게 갈망하는 듯하다.

이 조각상은 당시 미국에서 대중에게 공개된 최초의 본격적인 실물 크기의 여성 누드상이었다. 청교도적 윤리의식이 강했던 19세기 미국 사회에서 실오라기 하나 걸치지 않은 전라의 조각은 그 자체로 논란이 됐다. 그러나 조각가는 이 조각을 그리스 독립전쟁하에 탄압받는 기독교인이라는 역사적 설정을 통해 극복해 낸다.

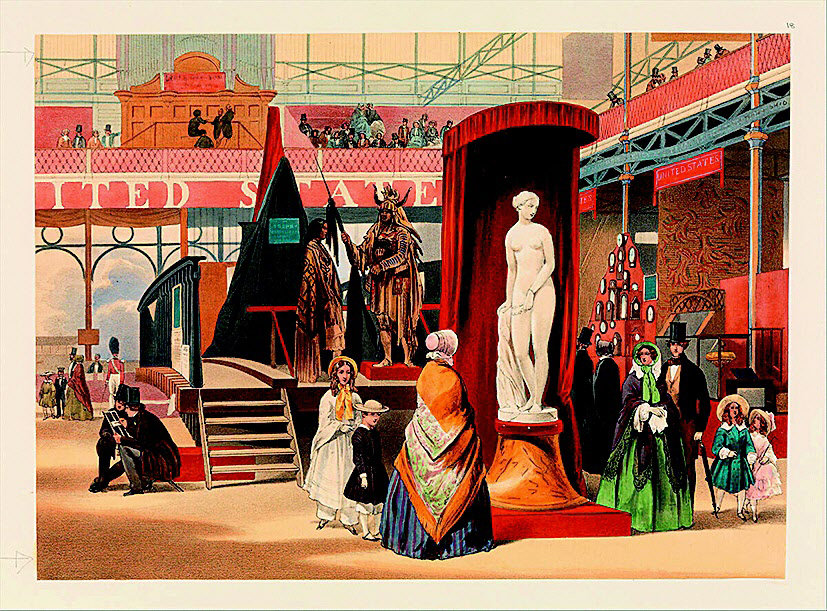

결과적으로 그의 조각상은 놀라운 반향을 일으켰다. 1847년 그리스 노예 조각상은 뉴욕을 기점으로 여러 도시를 순회하면서 4개월 동안 10만 명의 유료 관람객을 끌어들였다. 당시 1인당 입장료는 25센트로 약 8600달러를 벌어들였다. 당시 숙련된 노동자의 일당이 1달러 정도였다는 것을 고려하면 입장료가 상당히 높았다고 볼 수 있다.일부 전시에서는 전라의 여성 조각을 남녀 관객이 동시에 관람하는 것이 윤리적으로 옳지 않다는 비판의 목소리가 나오면서 남녀가 각각 따로 관람하기도 했다. 동시에 관람 효과를 극대화하기 위해 조각상은 회전식 받침대 위에서 천천히 돌아가면서 조명을 받는 방식으로 전시되기도 했다. 여기에 극적인 현장 해설까지 곁들어졌다고 하니, 하나의 조각상이지만 고가의 입장료를 낼 만했다고 볼 수 있다. 이후 그리스 노예는 1851년 런던 만국 대박람회에 이어 1855년 파리 박람회에도 초청돼 크게 주목받았고 조각가 파워스는 단숨에 국제적 명성을 얻게 됐다.

여기서 그리스 노예의 원형이 완성되던 고대 그리스의 경제 체계가 노예제였다는 점을 생각해 볼 필요도 있다. ‘경제학(economics)’이라는 단어의 어원은 고대 그리스어 ‘오이코노미아(oikonomia)’다. 이는 ‘집(oikos)’과 ‘법 또는 질서(nomos)’의 합성어로, 풀이하자면 ‘가정을 잘 운영하는 법’을 의미한다. 당시 그리스 사회에서는 가정당 평균 1, 2명의 노예가 있었기 때문에, 경제학의 어원적 의미에는 ‘노예를 어떻게 다루느냐’와 직결되는 문제가 담겨 있던 것이다. 이렇게 경제학의 어원이 될 만큼 뿌리 깊은 노예제 경제 체계가 최종적으로 붕괴하는 데 있어서 바로 고대 그리스 여성 누드 조각을 노예로 변신시킨 작품이 역할을 했다는 점이 아이러니하게 다가온다.

미국에서 노예 해방은 1861년부터 4년간에 걸친 치열한 내전을 통해 최종적으로 이뤄졌다. 고대 이후 수천 년간 누적된 노예제의 병폐가 1844년 제작된 조각상 하나가 일으킨 나비효과로 붕괴됐다면 지나친 비약일 수 있다. 하지만 오래된 낡은 조각 형식도 역사적 문제에 맞춰지면 거센 파도를 일으킬 수 있다는 정도의 평가는 충분히 내릴 만하다.

양정무 한국예술종합학교 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 week ago

8

1 week ago

8

![[사설]한 달간 ‘代代代行체제’… 온 국민이 나라 걱정에 잠 설칠 판](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539872.1.jpg)

![[횡설수설/김재영]면세점 빅4 모두 희망퇴직… ‘황금알을 낳는 거위’의 몰락](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539635.2.jpg)

![[동아광장/허정]韓美 통상질서의 새 틀 제시한 ‘2+2 통상 협의’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539859.1.png)

![[오늘과 내일/정양환]가톨릭 록스타와 화엄사 극락버거](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539830.1.png)

![[광화문에서/박성민]“불리한 의료개혁은 안 돼”… 국민 신뢰 잃는 ‘선택적 개혁’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539826.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·