한국영화사에서 감독 배창호를 어떻게 위치시킬 수 있을까. 1980년대 한국 영화를 대표하는 감독? 한국에서 ‘로드 무비’ 장르(<고래사냥>)를 대중화시킨 인물? 배우와 감독 커리어를 겸했던 몇 안 되는 한국 감독 중 한 명? 사실상 배창호 감독 그리고 그의 영화적 성취와 의미를 담을 만한 표현들은 차고 넘친다. 그럼에도 나에게 배창호 감독은 무엇보다 시네마토그래피에 대한 감각이 뛰어난 인물로 각인된 듯하다. <고래사냥>에서 바다를 배경으로 뛰는 세 인물의 모습이 그랬고, <적도의 꽃>에서 망원경을 든 남자의 프로필 쇼트가 그랬다. 앞에 영화는 트뤼포의 <쥘 앤 짐>을, 뒤의 영화는 히치콕의 <현기증>의 한 장면을 떠올리게도 하지만 이 쇼트들 역시 배창호 감독 특유의 멜랑콜리를 빼고 말할 수 없는 한국영화사의 중요한 장면들이다.

그가 만들어 낸 이미지에서 인물들은 마치 찰나에 박제된 듯, 이야기와 들러붙어 하나의 초상이 된다. 그렇기에 배창호 감독의 영화를 떠올리면 강렬한 몇몇 장면들이 파노라마처럼 떠오른다. 전주국제영화제 배창호 감독의 특별전 '대중성과 실험성 사이에서'로 공개되는 작품들 역시 그러한 ‘초상’들로 기억되는 영화들이다. 이번 섹션에서는 그의 작품 <꿈>(1990), <황진이>(1986), <그해 겨울은 따뜻했네>(1984)와 새로 제작한 다큐멘터리 <배창호의 클로즈 업>이 프리미어로 공개된다. 전주국제영화제로 향하기 전, 배창호 감독의 이전 작품들과 이번 신작에 대한 이야기를 나누기 위해 그와 마주했다.

▷ 올해 전주국제영화제의 특별전으로 꽤 오랜만에 전주에 귀환하는 것으로 알고 있다. 배창호 감독님과 전주(영화제, 그리고 공간으로서의)는 어떤 인연이 있는지.

영화제가 출발했을 때부터 함께 했던 영화다. 특히 독립영화와 대안영화에 무게추를 두는 전주국제영화제의 컨셉이 좋았다. 이후로도 몇 년에 한 번씩 꾸준히 방문했다. 그럼에도 이번처럼 네 편의 (본인) 영화가 한 번에 상영되는 것은 처음이라서 기쁘다. 이미 영화 중 몇 편은 벌써 매진이 되었다나? (웃음).

▷ 이번 특별전에서는 월드 프리미어로 공개되는 다큐멘터리 <배창호의 클로즈 업>을 포함 총 4편의 영화가 상영된다. 신작을 제외한 나머지 작품들은 어떤 기준으로 선정이 된 것인가.

영화제 측과 함께 상의해서 결정했다. 몇 년 전쯤 내 40주년 기념 상영으로 일곱편의 영화가 공개되었는데 그때 포함되지 않았던 영화들로 선정을 한 것이다. 동시에 디지털 리마스터링을 해서 공개할 수 있는 작품으로 선정을 한 것이고 이 부분에 있어서는 한국영상자료원의 도움을 받았다. 특히 세 편의 기존 작품 중 <그해 겨울은 따뜻했네>는 내가 특별히 포함되었으면 좋겠다고 의견을 피력했던 영화다.

▷ 세 편의 작품들 – <꿈>, <황진이>, <그해 겨울은 따뜻했네> - 중에서 촬영 과정이 가장 힘들었던 작품을 꼽는다면.

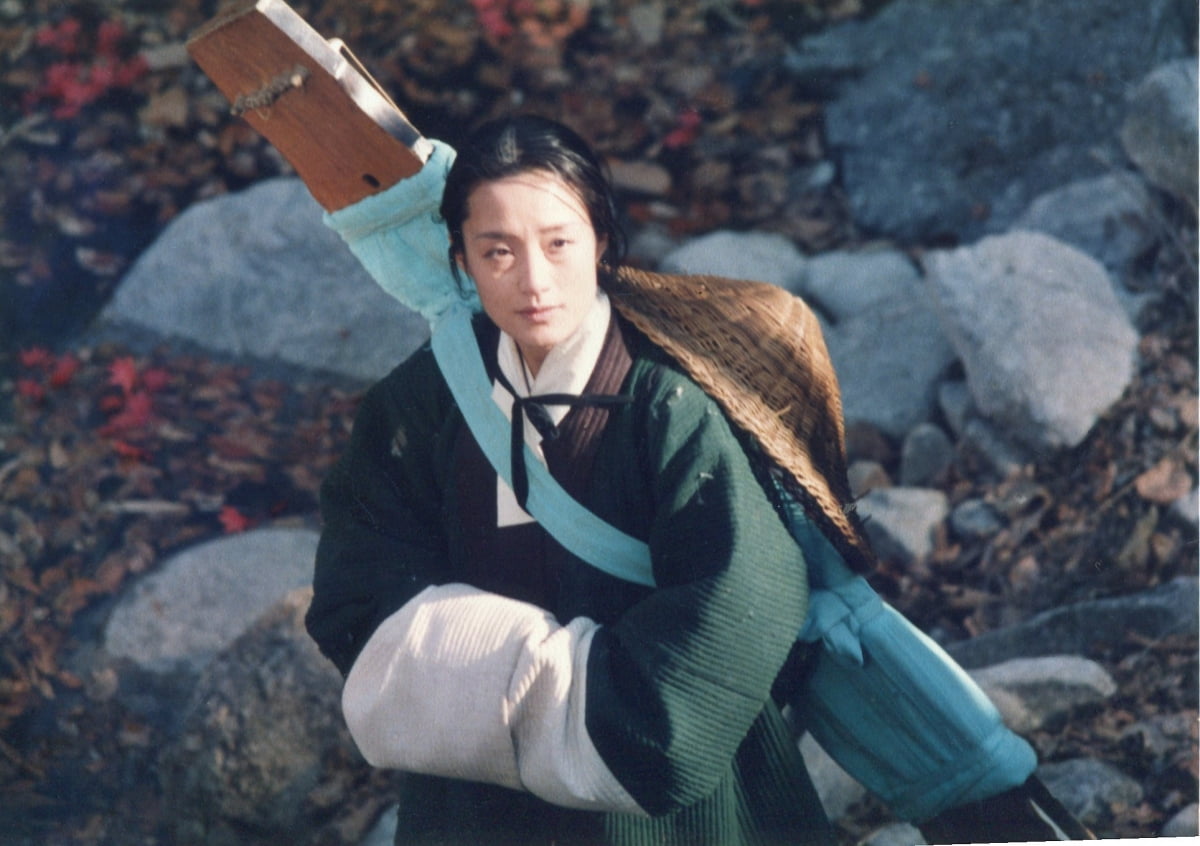

촬영에 가장 공을 들였던 작품을 꼽는다면 <꿈>이다. 사계절에 걸쳐 찍은 영화이고 그만큼 각 계절의 이미지가 중요했던 작품이다. <황진이> 같은 경우 찍는 과정은 어렵지 않았지만, 촬영을 시작하고 난 이후 내가 각본을 대폭 바꿔서 스태프들이 당황했던 것이 생각난다. 영화를 시작하고 보니 내러티브보다는 이미지에 더 포커스를 두고 싶었던 것이다. 궁극적으로는 원하는 방향대로 잘 나온 것 같다.

▷ 이번에 공개되는 다큐멘터리, <배창호의 클로즈 업>은 감독님과 박장춘 감독의 공동연출로 만들어진 작품이다. 박 감독과의 협업은 어떻게 이루어졌는지, 또한 작품의 제작과정이 궁금하다.

박장춘 감독은 '배창호 영화의 클로즈 업'으로 박사 논문을 썼던 한국 영화의 학자이기도 하다. 몇 년 전, 박 감독이 나에 대한 다큐멘터리를 만들고 싶다고 제안했고 나는 거절했다. 영화에서 나에 대한 사실이 미화되는 것도, 왜곡되는 것도 원치 않았기 때문이다. 계속 대화를 나누다가 이 프로젝트가 ‘나’가 중심이 아닌 내 영화 속의 공간이 되면 좋겠다고 말했다. 결국 작품 속의 공간들을 다시 탐험하는 형태로 영화가 만들어졌다.

▷ 이제껏 연출했던 작품들의 공간을 찾아가는 과정이 매우 흥미롭다. 수많은 작품 중에서 어떤 것들이 포함되었는지.

<깊고 푸른 밤>(미국 라스베가스), <흑수선>(일본 마쓰야마)을 포함해서 거의 모든 작품이 들어갔다고 보면 된다. 국내는 <황진이>, <길>, <고래사냥>을 찍었던 강원도가 가장 많이 갔던 장소다. 아마도 한두 편 정도만 제외된 것 같다.

▷ 이번에 둘러본 공간들, 로케이션 중 가장 기억에 남는 장소는 어디인가.

아마도 제일 많이 갔던 공간인 강원도가 제일 기억에 남는다. 설경을 좋아해서 강원도의 설경을 작품에 많이 넣었다. 제주 역시 기억에 남는다. 제주를 좋아해서 로케이션으로 찍은 작품이 다섯편도 넘는다. <기쁜 우리 젊은 날>, <여행>, <적도의 꽃> 등을 제주에서 촬영했다. 막상 가니까 잃어버렸다고 생각했던 기억이 모두 떠오르는 것도 신기했다.

▷ <그해 겨울은 따뜻했네>는 박완서의 소설을 영화화한 작품이다. 영화화에 대한 부담이 컸다고 말씀하신 인터뷰를 봤는데 지금 돌이켜 보면 어떤지.

부담이 컸다고 한 것은 소설 버전의 엔딩이 너무 비극적이었기 때문이다. 그래서 내 영화에서는 자매간의 용서와 참회로 엔딩을 바꾸었다. 지금 생각해봐도 그렇게 엔딩을 바꾼 것은 잘한 것 같다는 생각이다.

▷ 한국영화사에서 <황진이>는 1957년 조긍하 감독의 작품을 필두로 몇 차례 영화로 만들어졌던 캐릭터이다. 다시금 황진이를 부활시키겠다는 결심을 한 이유는.

사실 황진이는 실록에서는 몇 줄도 등장하지 않는 캐릭터다. 대신 야사가 무수히 존재한다. 승을 (유혹해) 파계하게 했다는 말도 있고, 조선 최초로 계약 결혼을 했다는 설도 있다. 서경덕과의 이야기는 너무나도 유명하지 않은가. 그렇지만 나는 이런 야사들보다 황진이라는 아티스트, 즉 시를 쓰고 그림에 능한 여성의 내면을 그리고 싶었다. 특히 그녀의 시를 이미지적으로 표현해보고 싶었던 것 같다.

▷ <꿈>의 경우 각본 크레딧에 이명세 감독이 함께 올라와 있다. 협업 과정이 어땠는지.

이명세는 나의 조감독이었는데 글을 잘 쓰는 친구였다. 함께 글을 썼을 때도 주고받는 것이 꽤 잘 맞았다고 생각했다. 함께 이야기를 만드는 과정이 매우 즐겁고 순탄했다.

▷ 아무래도 영화제의 특성상 이번 특별 상영에는 감독님의 영화를 처음 보는 젊은 관객들이 주 관객층이 될 것이다. 이번 전주에서 관객들이 눈여겨봤으면 하는 것들이 있는지.

특별히 그런 것보다 최대한 관대하게 봐주셨으면 한다. 예를 들어 젊은 관객이라면 녹음이 왜 저럴까 생각을 하실 수도 (후시 녹음이라서) 있지만 이런 것들이 아날로그 감성의 일부라고 생각하고 즐기면 더 재미난 것들, 그리고 새로운 것들을 발견할 수 있을 것이다. 영화를 좋아하는 관객들에게 고전에서 새로운 것을 찾는 일처럼 흥미로운 것이 어디 있겠나.

녹음이 쏟아지던 봄날에 만난 배창호 감독의 표정을 잊을 수가 없다. 그의 새로운 다큐멘터리 <배창호의 클로즈 업>에 대한 촬영 과정, 특히 다시금 방문한 공간들에 대해 이야기를 할 때면 그의 눈빛은 마치 영화를 위해 그 장소들을 처음 발견한 순간의 그것처럼 생기와 에너지가 흘러넘쳤다. 이야기에서 등장한 영화들은 그 나름의 가치와 유산을 분명 가진 작품들이지만 배창호 감독의 표정을 떠올리면 이 영화들을 더더욱 보지 않을 수 없게 된다. 그리고 지금, 전주국제영화제에서 그의 또 다른 여정이 시작된다.

김효정 영화평론가•아르떼 객원기자

1 day ago

2

1 day ago

2

!['뿡뿡' 방귀 뀌면서 걸었더니…'대박 효과' 나타났다 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202505/99.17717224.1.jpg)

!["아내 죽고 세상 무너졌다"…'비운의 천재'가 잊혀진 이유 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.40362864.1.jpg)

![[포토] 푸마, 수원삼성블루윙즈 창단 30주년 유니폼 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050300275.jpg)

![[포토] 여주 도자기축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050300274.jpg)

![[포토] 새로 개통한 여주 남한강 출렁다리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050300273.jpg)

![[포토] 여주 남한강 출렁다리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050300272.jpg)

English (US) ·

English (US) ·