일제, 통감부 청사에 “협소-변두리”… 도심 랜드마크가 새 입지 적합 판단

경복궁에 총독부 청사 짓기로 결정… 257실 둔 네오르네상스식 5층 건물

인근에 日관사촌, 국책기관 등 확산… 경성, 조선인-일본인 지역 나뉘어

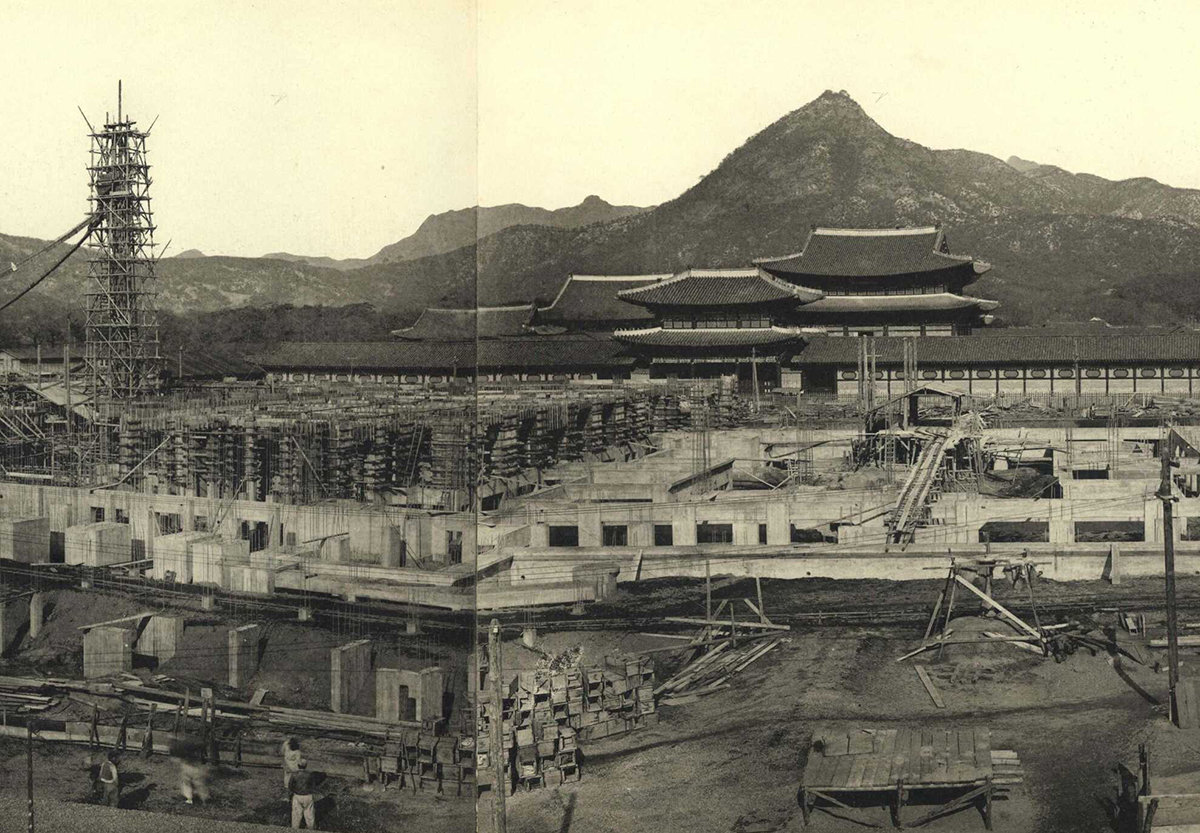

동아일보 1921년 7월 28일자에는 ‘충천(衝天)의 괴물, 경성 제일의 큰 굴뚝’이라는 제목의 기사가 실렸다. “북악산 아래 정면의 혈을 잘라서 근정전 앞에 총독부를 짓는 역사는 4년 전부터 시작한 일로 공비가 500만 원이나 든다 하여 완성된 후에는 무엇으로든지 조선 제일이라고 한다. 이러한 말을 들어도 굉장하지만 최근 이 총독부를 짓는 경복궁의 서편 궁장 밑에 기괴한 물건이 나타났다. 하늘에 대해 주먹질을 하는 듯이 북악산과 키를 다투는 듯이 회색의 길고 긴 기둥이 높이 솟아올랐는데 이 놈이 어찌 높은지 그 근처에 오고 가는 사람으로 이상하게 쳐다보지 않는 이가 없다. 이것은 총독부를 지은 뒤에 겨울이면 수증기를 각 처소로 보내서 방안을 더웁게 하기 위해 설비하는 기관에 피우는 석탄 연기를 쏟아 내는 데 쓰는 굴뚝이라 한다. (중략) 높이가 150척이라 한다. 즉 경성 부근에서는 키를 비교할 자가 없으며 3개월의 세월을 허비하여 1만5000원의 비용을 들였다고 한다. 단청이 찬란한 전각 앞에 서 있는 회색 양옥, 이끼가 푸르른 궁장 옆에 화장터 모양으로 서 있는 굴뚝 그 조화의 틀리는 것이야 다시 말할 것이 있는가.”》

1910년 8월 병합 당시 총독부는 남산 자락에 위치한 통감부 청사(서울 중구 예장동 옛 서울애니메이션센터 자리)를 일단 사용했다. 갑신정변 이후 원래 서대문에 있던 일본 공사관이 옮겨온 자리에 1907년 건립한 르네상스식 2층 건물이었다. 병합과 더불어 두 차례 증축을 했으나 협소함을 근본적으로 해결할 수는 없었다. 게다가 위치도 경성의 남쪽 변두리인 셈이었다.

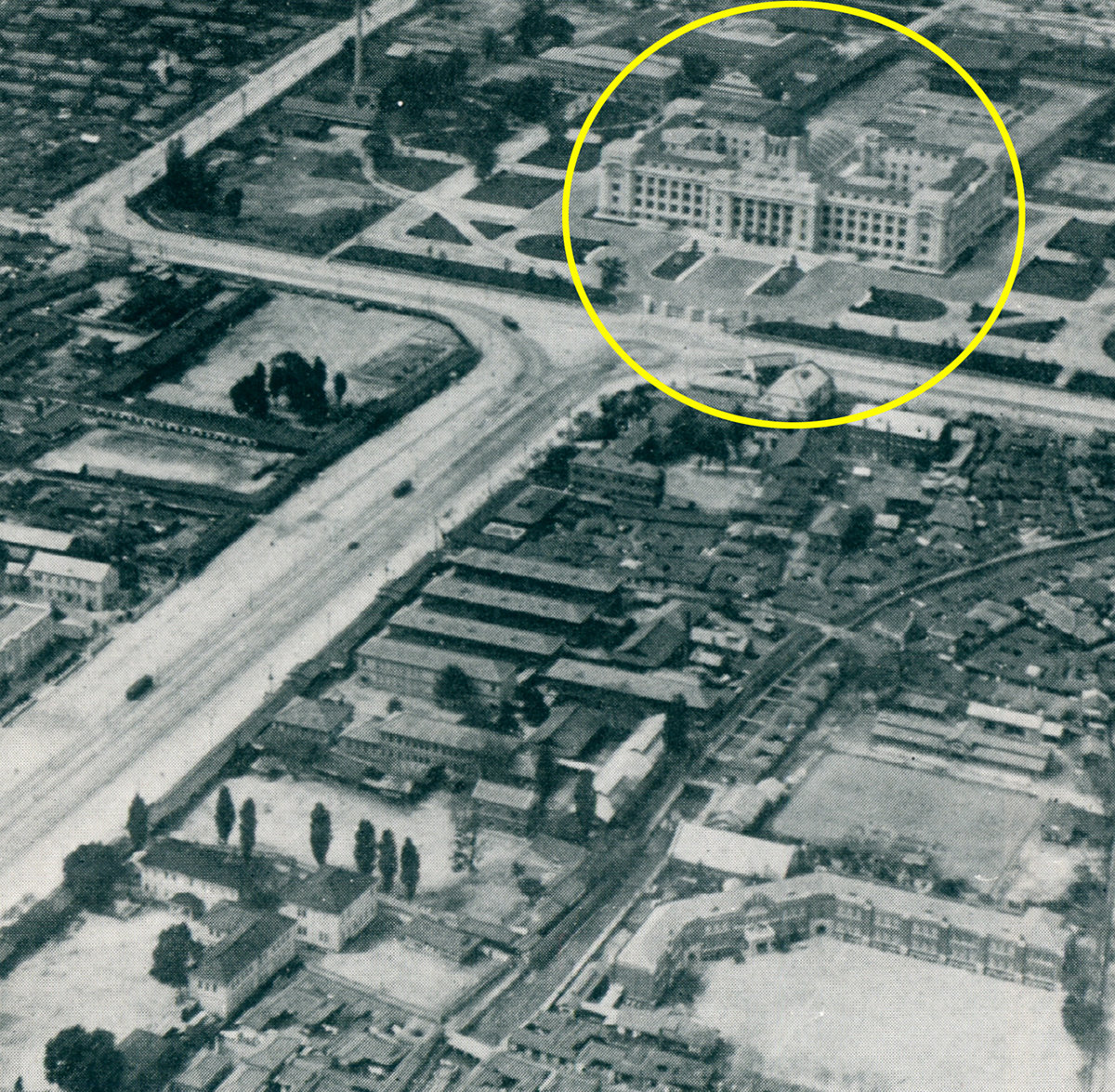

그래서 총독부는 초기부터 청사 신축을 구상했다. 1912년 초 새로운 청사 입지나 건축 양식 등을 정하는 데 참고하기 위해 총독부 기사 구니에다 히로시(國枝博)가 미국, 유럽 등에 출장을 떠났다. 그는 출장 보고서에서 “도시에 있어서 각 청사의 위치는 집무상 교통이 가장 편리한 장소를 선정함은 물론이고, 이들 건축은 다른 건축과 달리 실용 이외로 도시의 장식, 도시민의 자랑으로 됨으로써 많은 경우는 도시의 중앙을 골라 모든 지점에서 가는 것도 편리하고 또 바라볼 수 있게 해야 한다.예를 들어 미국 워싱턴은 의사당을 중심으로 주위에 각 관아를 배치했다. 다른 도시에서도 시가의 형태는 다르지만 중앙 부분에 배치한 것은 같다”고 썼다.(구니에다 히로시, ‘구미 각국에 있어서 청사 건축 상황’, 1913년 11월) 제일의 입지 조건으로 도시의 중앙, 눈에 잘 띄는 곳을 제시한 것이다.

흥미로운 점은 구니에다가 서구 제국의 식민지 청사가 아닌 본국 수도의 랜드마크를 예로 든 것이다. 초대 총독 데라우치 마사타케(寺內正毅)는 조선을 일본의 식민지라기보다 (자신이 왕처럼 군림하는) ‘별종의 왕국’으로 여겼던 것으로 평가된다. 이런 감각이 반영된 것일지도 모르겠다.

청사 설계자로는 독일인 건축가 게오르크 데 랄란데를 위촉했다. 독일 조차지인 중국 칭다오를 거쳐 1903년 일본으로 건너온 랄란데는 주로 일본 요코하마, 고베의 거류지 건축가로 활동하면서 데라우치의 저택을 설계하기도 했다. 이런 인연으로 조선에서도 용산기지의 조선주차군 사령관 관저, 조선철도호텔 등의 설계를 맡았다. 그가 1914년 급사하자 도쿄제대 출신 건축가 노무라 이치로(野村一郞)가 뒤를 이어 설계를 마무리했다. 노무라는 이전에 대만총독부 청사(현 대만 총통부 청사) 설계, 타이베이 도시계획에 참여한 경력이 있었다.

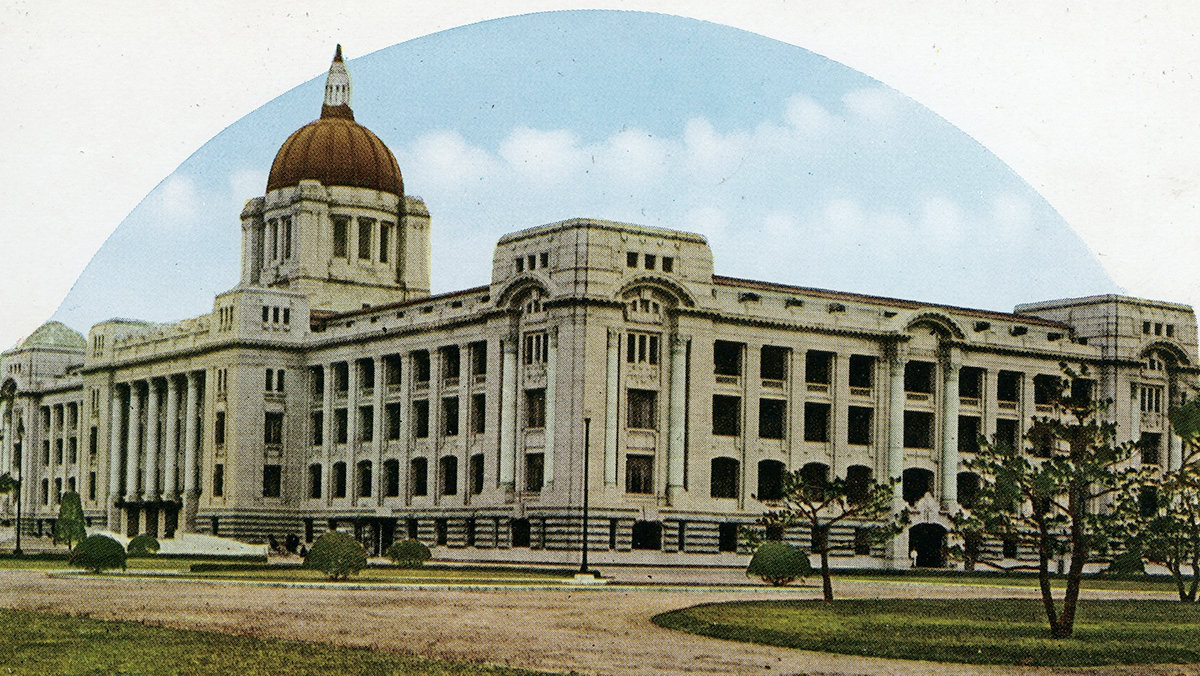

1915년 가을 총독부는 경복궁에서 조선물산공진회를 개최했다. 이때 1호 전시관 자리였던 근정문과 근정전 사이가 공진회를 마친 뒤 총독부 청사 자리로 확정됐다. 이듬해 7월 시작된 공사는 1926년 10월 1일 정식 준공했다. 10여 년이나 걸린 대공사였다. 새 청사는 총 건평 9471평에 사무실 257개 규모의 네오르네상스식 5층 건물이었다. 로마 신전 건축에서 많이 볼 수 있는 화려한 코린트식 기둥과 돔을 이용해 절대적 권위와 통치력을 상징하면서도 두 개의 중정(中庭)을 둬 개방적 구조를 연출했다.

그런데 경복궁에 총독부 청사가 들어서고 북촌의 일본인 인구가 증가하면서 조선인, 일본인은 ‘섞여 살게’ 된 것일까? 1925년 경성에서 태어나 1945년 8·15 광복 때까지 살았던 마리코(万理子)라는 여성이 1980, 1990년대 서울을 여행하며 회상한 내용을 딸 사와이 리에(澤井理惠)는 이렇게 전한다.

“엄마(마리코)는 경성에 살았던 20년 동안 한 번도 파고다공원에 가본 적이 없다고 한다. 파고다공원에 접해 있는 종로 거리의 북쪽 일대는 엄마가 살았던 경성의 서부 지역인 관사에서 1km밖에 떨어져 있지 않았고 동쪽에 있는 동대문시장에 가는 도중에 들러도 되는 위치였다. 엄마는 말했다. ‘그러고 보니 종로 근처는 그다지 가지 않았어. 당시에는 그 주변에 조선인이 모여 살았던 것 같아. 엄마(마리코의 모친)와 함께 동대문까지 쇼핑하러 간 적은 있지만 그곳은 가지 않았어. 어째서 가지 않았는지는 잘 모르겠지만…’.”(사와이, ‘母の京城·私のソウル(엄마의 게이조, 나의 서울)’, 1996년)마리코가 태어났을 때 그녀의 부친은 총독부의 하급 관리였다. 그래서 어린 시절 살았던 곳은 화천정(和泉町·현 서울 중구 순화동)의 관사이다. 나중에 부친이 고등관으로 진급하면서 관사를 나와 청운동에 개인집을 마련했다. 경복궁 뒤편인 청운동은 말할 것도 없거니와 순화동도 청계천 남쪽이지만 종로와는 지척이다. 그럼에도 불구하고 마리코의 기억 속에 ‘종로의 조선인’은 전혀 없다시피 하다. 1945년 8월 15일 그 순간까지 두 민족은 하나의 공간에서도 물과 기름처럼 섞이지 못했던 것이다.

염복규 서울시립대 국사학과 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

2 days ago

2

2 days ago

2

![[사설]한 달간 ‘代代代行체제’… 온 국민이 나라 걱정에 잠 설칠 판](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539872.1.jpg)

![[횡설수설/김재영]면세점 빅4 모두 희망퇴직… ‘황금알을 낳는 거위’의 몰락](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539635.2.jpg)

![[동아광장/허정]韓美 통상질서의 새 틀 제시한 ‘2+2 통상 협의’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539859.1.png)

![[오늘과 내일/정양환]가톨릭 록스타와 화엄사 극락버거](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539830.1.png)

![[광화문에서/박성민]“불리한 의료개혁은 안 돼”… 국민 신뢰 잃는 ‘선택적 개혁’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/02/131539826.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·