침실 작게 하고 헬스장-주방 등 공유

시세보다 월세 비싸도 편의시설 선호

모건스탠리 등 국외자본 3조 유입

대학가 기숙사 등 고급화 이끌기도

1인 가구에 최적화된 주거 유형인 공유주거가 2020년 대비 약 5배 커진 것으로 나타났다. 전세 사기 이후 전세에 대한 사회적 인식 변화와 함께 월세 시장 성장 가능성을 높게 평가한 외국계 자본이 자금을 지원한 복합적 결과로 풀이된다.

10일 상업용 부동산 종합서비스 기업 알스퀘어에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 공유주거 누적 공급량은 6125채로 지난해 말(5601채) 대비 9.4% 증가했다. 2020년 말(1253채) 대비로는 4.9배 커졌다.

공유주거는 침실 등 개인 공간은 최소화하고 세탁실, 주방, 운동시설 등을 다른 입주자와 함께 쓰는 주거 시설을 말한다. 기업이 전문적으로 운영하는데 통상 전용면적 20㎡ 규모 공유주거 월세는 100만∼130만 원(보증금 500만 원 기준) 수준이다. 인근 시세 대비 10만∼30만 원 정도 높은 편이지만 보증금을 떼일 위험이 적고 필요한 가전을 모두 갖출 수 있다.

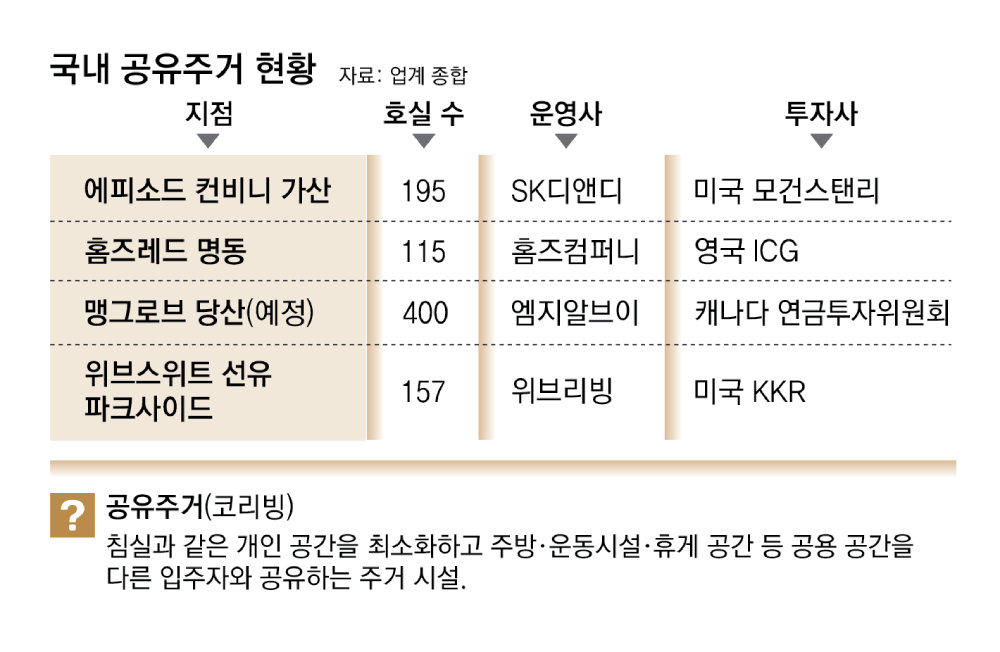

태영건설 워크아웃 때 주목받은 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)도 국내 공유주거 시장에 뛰어들었다. 홍콩계 운영기업인 위브리빙이 운영을 맡아 지난해 8월부터 입주자를 맞고 있다. 영국 자산운용사인 ICG는 외국인 관광객이 주로 찾는 서울 중구 명동 인근에 퍼포먼스 스튜디오, 이벤트 라운지 등을 갖춘 K컬처 특화 코리빙인 ‘홈즈레드 명동’을 선보였다.

대규모 자본 유입으로 공유주거 시장이 탄탄해지고 있다는 평가가 나온다. 이태현 홈즈컴퍼니 대표는 “현재 시장에 유입된 투자금액은 2만 채 이상은 공급할 수 있는 수준인데 3000채가량만 운영해도 공동구매, 마케팅 등에서 시너지를 기대할 수 있다”고 말했다. 외국계 자본이 코리빙 시장에 몰려드는 이유는 수요층인 1인 가구가 꾸준히 늘고 있기 때문이다. 통계청에 따르면 서울시 1인 가구 비중은 2015년 29.5%에서 꾸준히 늘어 2023년 39.3%까지 증가했다. 지난해에는 외국인 유학생이 최초로 20만 명을 넘어서면서 이들이 일정 기간 이상 머물 공간 필요성도 높아졌다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 위기로 저평가된 매물이 늘어난 것도 공유주거 시장 성장 요인이 됐다.‘프리미엄 기숙사’ 시장을 공략하는 공유주거도 늘고 있다. 지하철 2호선 신촌역 인근에 있는 393채 규모 ‘에피소드 신촌캠퍼스’는 5채를 제외한 모든 호실이 욕실, 세면대 등 물을 쓰는 공간을 3∼5인이 함께 쓰는 구조다. 캐나다연금투자위원회(CPPIB)는 공유주거 운영사인 ‘엠지알브이’와 5000억 원 규모 합작사를 설립해 400실 이상 임대형 기숙사 등 1200채 규모 공급 계획도 세웠다.

이축복 기자 bless@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 day ago

3

1 day ago

3

![위대했던 기업은 어떻게 평범해지나…알리바바와 대기업병[딥다이브]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/11/131981074.1.jpg)

![세금도 깎을 수 있다?..가산세 폭탄 피하는 3가지 방법[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071200134.jpg)

![부산으로 떠나는 해수부…내주 인사청문회도 '부산' 쟁점[파도타기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071200107.jpg)

![미국서 사로잡은 ‘핫소스’ 열풍…불닭소스도 덩달아 주목[食세계]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071200108.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·