이재명 대통령 대선 공약인 ‘온라인 플랫폼법’(온플법)이 한·미 관세 협상의 뇌관으로 부상하자 정부의 고심이 커지고 있다. 구글, 애플 등 미국 빅테크 업계가 반발하는 데 이어 최근에는 미국 하원까지 한국 공정거래위원회에 직접 설명을 요구하며 압박 수위를 높이면서다. 단순 유예를 넘어 법안을 전면 재검토해야 한다는 분석도 나온다.

공정위는 지난 24일 짐 조던 미국 하원 법제사법위원장 명의로 “온플법이 미국 기업에 미칠 영향을 다음달 7일까지 설명해달라”는 공문을 받았다. 설명 기한이 미국이 예고한 관세 부과 시점(8월 1일)보다 늦다는 점에서 이번 요청은 실질 협의보다 정치적 압박 수단에 가깝다는 해석에 무게가 실린다.

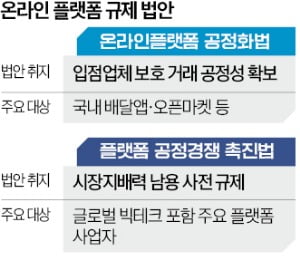

정부는 미국의 반발을 의식해 온플법을 ‘공정화법’(배달앱·오픈마켓 등 입점형 플랫폼 거래 조건 규제)과 ‘독점규제법’(플랫폼 지배력 규제)으로 나누고, 미국 기업과 연관이 적은 공정화법부터 우선 추진하는 속도 조절 전략을 펴왔다. 그러나 미국은 이 같은 분리 추진도 빅테크 규제의 전초전으로 간주하는 분위기다.

미국이 통상 협상에서 자주 활용하는 ‘스냅백 조항’(약속 불이행 시 즉각 보복 조치)을 고려하면 단순 유예만으로 미국을 설득하기 어렵다는 지적도 제기된다. 협상이 일단락된 뒤 법안을 재추진하면 언제든 보복 조치가 재개될 수 있기 때문이다. 결국 이번 협상에서 철회나 전면 재설계에 준하는 대응이 필요할 것이라는 의견이 나온다.

만약 정부가 미국 기업을 적용 대상에서 제외하는 방식으로 타협을 시도하면 국내 기업에만 규제 부담이 집중되는 ‘역차별’ 논란이 불거질 수도 있다.

강형구 한양대 경영학 교수는 “온플법 추진이 대미 협상에 미칠 파장을 의식해 외국계 기업만 규제 대상에서 제외한다면 형평성 문제로 이어질 수 있다”고 지적했다.

하지은/김대훈 기자 hazzys@hankyung.com

4 hours ago

1

4 hours ago

1

!["몸값 비싼 이유 있었네"…아빠들 심장 두근거리게 만드는 車 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41214727.1.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·