아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트, 구글클라우드 등 글로벌 클라우드 ‘빅 3’가 한국 공공 클라우드 시장에 진출할 채비를 마쳤다. 업계에선 민간 시장에 이어 공공 시장에서도 글로벌 빅테크의 점유율이 늘어날 것을 우려하는 분위기다.

7일 정보기술(IT) 업계에 따르면 AWS는 최근 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP) 하 등급(다 그룹용) 인증을 획득했다.

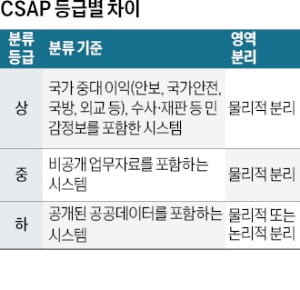

CSAP는 국내 공공기관에 클라우드 서비스를 공급하기 위해 필수적으로 받아야 하는 자격이다. 그동안 CSAP는 외국 클라우드의 공공 시장 진입을 어렵게 만드는 장벽의 역할을 했다. 하지만 2023년 1월부터 시스템 보안 수준에 따라 상·중·하 등급 3단계로 세분화하면서 규제가 완화됐다. 상 등급은 국가안보·외교 관련 시스템, 중 등급은 비공개 업무자료 처리 시스템, 하 등급은 개인정보가 없는 공개 데이터 운영 시스템이 해당한다. 하 등급에 한해 물리적 망 분리 대신 논리적 망 분리를 허용해 글로벌 클라우드 업체도 시장에 진출할 수 있게 됐다.

앞서 마이크로소프트는 작년 12월에, 구글클라우드는 지난 2월 인증을 받았다. 글로벌 1위 클라우드 사업자인 AWS까지 CSAP 인증을 받으면서 글로벌 빅 3 클라우드 기업 모두 한국 공공 시장에 진출할 수 있는 길이 열렸다.

AWS는 이번 인증을 계기로 공공 시장에 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스(DB), 머신러닝(ML), 인공지능(AI) 등 다양한 클라우드 서비스를 제공한다는 계획이다. 윤정원 AWS코리아 공공부문 대표는 “CSAP 인증을 통해 국내 정부와 공공기관들은 이제 전 세계 수백만 고객이 신뢰하는 AWS 클라우드의 강력한 기능과 혁신을 누릴 수 있게 됐다”며 “한국 공공 부문의 디지털 전환을 가속해 더 효율적이고 혁신적인 대민 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

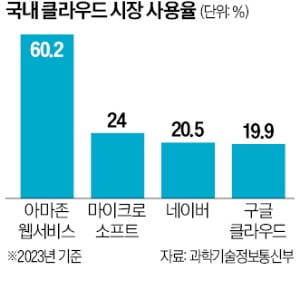

최근 미국 행정부가 CSAP를 ‘무역 장벽’으로 지목한 것도 변수다. 미국무역대표부(USTR)는 최근 공개한 국가별 무역장벽보고서(NTE)에서 CSAP가 외국 클라우드 서비스 제공업체에 장벽이 되고 있다고 언급했다. 보고서는 “한국은 CSAP를 3단계 체계로 개정했지만, 여전히 한국 공공 부문에 진출하려는 미국 클라우드 기업에 상당한 장벽이 되고 있다”며 “최소 중 등급 이상의 CSAP 인증을 받아야만 정부의 디지털 전환에 효과적으로 참여할 수 있다”고 지적했다. 사실상 중 등급까지 외국 클라우드 기업이 참여할 수 있도록 제도를 바꾸라는 얘기다. 외산 클라우드 기업이 시장을 장악한 상황에서 공공 영역까지 영향력을 넓힐 경우 국내 클라우드 업계가 위기를 겪을 수 있다는 우려도 나온다. 과학기술정보통신부의 2023년 부가통신사업 실태조사 결과에 따르면 국내 민간 클라우드 시장 점유율(171명 복수응답 기준)은 AWS 60.2%, 마이크로소프트 24%, 네이버클라우드 20.5%, 구글클라우드 19.9% 순서였다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

3 weeks ago

12

3 weeks ago

12

![中서 볶음밥 시켰더니…하늘서 날아온 배달원 정체 '깜짝' [강경주의 테크X]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.40358808.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·