서울대가 경기 시흥캠퍼스 내에 추진 중인 10조원 규모 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 설립이 좌초할 위기에 처했다. 경기도, 시흥시, 서울대 등 캠퍼스 부지 활용에 권리를 가진 3자가 240메가와트(㎿)급 ‘하이퍼스케일’(초대형) 규모로 짓기로 합의했지만, 지역 시민단체 등의 반대에 부딪혀 모든 절차가 중단됐다. 정부가 엔비디아로부터 확약받은 26만 개의 그래픽처리장치(GPU)가 복마전처럼 얽혀 있는 지방 정치의 늪에 빠져 무용지물이 될 것이라는 우려가 나온다.

3일 서울대 관계자는 “지난달 조달청 나라장터에 올린 ‘시흥 AI센터 구축 사업관리(PM) 용역’ 입찰 공고를 최근 내렸다”며 “서울대로선 시흥 배곧 주민을 비롯한 모든 이해 당사자가 동의하지 않으면 이번 계획을 실행하기 어려운 상황”이라고 말했다. 시흥 배곧 내 주민단체는 서울대 AI데이터센터 건립 계획에 “주민의 생명을 갉아먹는 산업시설”이라며 반발 수위를 높이고 있다.

이번 사업은 교육부 산하 국립대가 추진하는 초대형 AI 인프라 프로젝트다. 심각한 전력난으로 서울대 관악캠퍼스는 GPU를 확보해도 이를 활용해 AI 연구를 수행할 수 없는 상황이다. 계약 전력(56.5㎿)이 한계에 다다랐다. 해결책으로 서울대는 관악에 있는 GPU 서버를 시흥 배곧에 지어질 AI컴퓨팅센터로 통합하기로 하고, 프로젝트 파이낸싱(PF) 방식으로 국내외 사업자를 물색하기로 결정했다. 이를 위해 지난 8월 산업통상부의 전력계통영향평가(사업자가 10㎿ 이상 전기 사용을 신청하면 전력망의 안정성 등을 따져 승인하는 제도)를 신청해 분과 심사를 통과했다.

전남 해남으로 확정된 1호 국가AI컴퓨팅센터(1GW급 예상)와 비교해 시흥 AI센터는 규모는 작지만, 인재가 몰린 서울대와의 연결성 덕분에 사업성에서 높은 평가를 받는다. AI업계 관계자는 “시흥 AI센터 입지를 고려하면 정부가 이번에 확보한 26만 개 GPU 중 상당량을 공급받을 수 있을 것”이라고 했다. 삼성, 현대자동차, SK 등 대기업과의 산학협력에도 유리할 것이라는 게 산업계의 공통된 진단이다.

'젠슨 황의 선물' 무용지물 될라…첫삽도 못뜬 서울대 AI 데이터센터

지역민 반발 … 서울대 '초대형 컴퓨팅센터' 좌초 위기

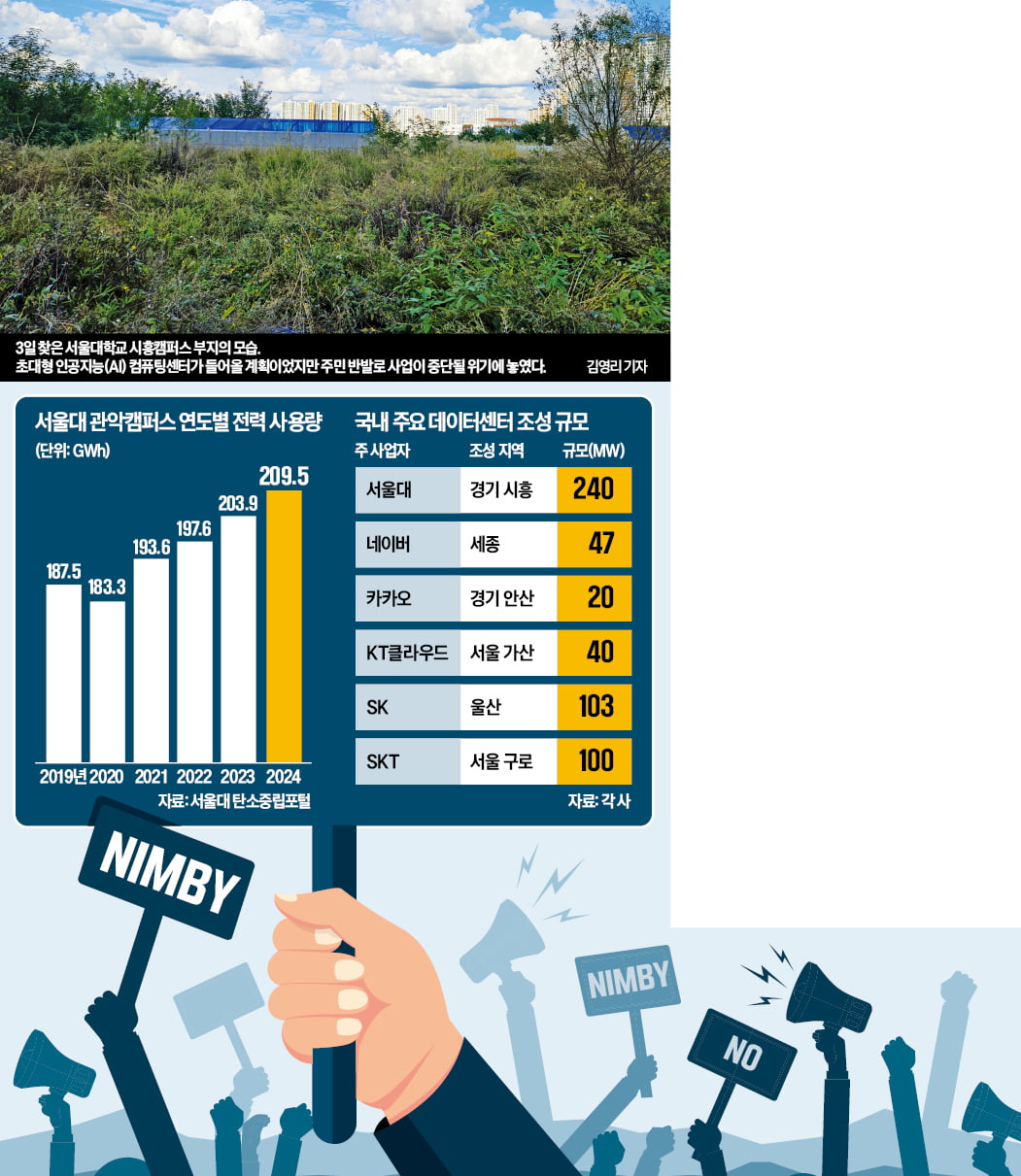

3일 찾은 경기 시흥 배곧2동 서울대 시흥캠퍼스 부지. 10여 년째 공터로 방치된 탓에 주변 상가 곳곳에 ‘임대’ 딱지가 붙은 빈 점포가 눈에 띄었다. 오가는 사람도 드문 이곳은 지금 ‘폭풍전야’다. 경제자유구역청 부지 개발 인허가권자인 경기도청과 시흥시가 서울대와 함께 전남 해남에 이은 두 번째 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 건립 부지로 시흥캠퍼스를 선택하자, 주민 대표를 자처하는 시민단체들이 강하게 반발하고 있어서다.

◇글로벌 ‘AI 의료 허브’로 구상했는데…

서울대를 포함해 수도권에 있는 대학 대부분은 첨단 AI 연구에서 소외돼 있다. AI·반도체·로봇 등 첨단 연구를 지탱할 전력 인프라가 턱없이 부족한 실정이다. 서울대만 해도 그래픽처리장치(GPU) 수십 개를 연구실 단위로 나눠 쓰고 있다. 서울대가 배곧캠퍼스에 240㎿급 AI 컴퓨팅센터를 추진하는 이유다. 흩어진 GPU 서버를 통합해 국가 AI 생태계의 ‘컴퓨팅 심장’을 만들겠다는 구상이다. 하지만 그 심장은 AI 데이터센터에 대한 혐오와 지방 정치 포퓰리즘이라는 현실의 벽에 막혀 좌초 위기에 놓였다.

서울대는 2017년 시흥을 미래융합연구단지로 개발하겠다는 구상을 내놨다. AI·바이오·인재양성을 묶은 ‘ABC 캠퍼스’ 비전 아래 의료와 연구, 산업을 잇는 첨단 클러스터를 조성하는 것이 목표다. 서울대는 12만㎡ 규모 부지에 배곧서울대병원 등을 지을 예정이다.

여기에 더해 서울대는 병원 인근 부지에 240㎿급 AI 컴퓨팅센터를 신설하기로 했다. 병원·바이오 연구와 연계한 AI 연산 허브로 삼겠다는 구상이다. 하지만 계획안이 공개되자 여론이 들끓기 시작했다. 서울대의 ‘AI·의료·바이오 연계 허브’ 구상이 주민 눈엔 ‘초대형 전력시설’로 비쳤기 때문이다. 배곧 내 주요 주민단체 중 한 곳인 배곧발전협의체 관계자는 “지역 발전을 빙자한 전력시설일 뿐”이라고 반발했다.

배곧 일대는 이미 전력 인프라를 둘러싼 민원이 누적된 지역이다. 한국전력이 추진 중인 ‘신시흥~신송도’ 345㎸ 특고압선 매설 논란이 수년째 이어지고 있다. 지난해 한전, 시흥시, 서울대가 송전선 일부를 시흥캠퍼스 지하로 옮겼을 땐 “AI센터 전력 공급용 아니냐”는 불만이 터져 나왔다.

시흥시의회는 올해 인근 장현지구 데이터센터 사업을 ‘초대형 전력 소모와 전자파 피해’ 우려를 이유로 백지화하기로 결의한 바 있다. 이번 사업에 정통한 한 관계자는 “주민 의견 수렴 등 준비를 제대로 못 한 것이 화근”이라며 “부담을 느낀 서울대는 계획안을 전면 중단하고 AI 비전부터 다시 정립하는 단계”라고 말했다.

◇“AI 연구 멈출 수도”…전력난의 그늘

전문가들은 ‘엔비디아 GPU 26만 개’를 최대한 활용하려면 인재와 최신 AI 인프라를 결합해야 한다고 입을 모은다. 서울대 내부에선 이번 프로젝트가 ‘AI 연구 주권’ 확보를 위한 필수 단계라고 본다. 한 서울대 공대 교수는 “AI 경쟁은 논문 수가 아니라 GPU 연산력 싸움으로 옮겨 갔다”며 “서울대의 시도는 한국 대학이 세계 연구 전선에서 살아남기 위해 반드시 필요한 과정”이라고 말했다.

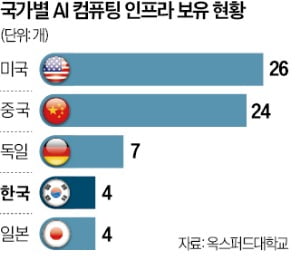

미국 주요 대학만 해도 GPU 자원을 마음껏 활용하고 있다. 실리콘밸리에 있는 스탠퍼드대는 캠퍼스 인근 부지의 땅값이 워낙 비싸 대학 옆에 AI 데이터센터를 짓지는 못하지만, 주변 빅테크와 협업하면서 세계 어떤 대학도 누리지 못하는 AI 연구를 수행하고 있다. KAIST 관계자는 “시카고대처럼 바로 옆에 붙어 있는 아르곤국립연구소 등 국립 연구기관의 GPU 자원을 적극 활용하는 사례도 많다”고 설명했다. 칭화대, 저장대 등 중국 주요 대학이 유망 AI 스타트업들을 배출하는 것도 AI 인프라에 대한 정부의 전폭적인 지원 덕분이다.

시흥 AI센터가 좌초되면 다른 수도권 지역에 불러올 연쇄 반응이 만만치 않을 전망이다. 서울 구로구도 KT 클라우드가 3354㎡ 규모 데이터센터를 짓고 있지만, 전자파와 집값 하락 등을 우려하는 주민 반발에 부딪혀 공사에 차질이 생기고 있다. 글로벌 부동산서비스 기업 세빌스코리아가 지난해 4월 발간한 보고서에 따르면 수도권에서 건설 인허가를 받은 데이터센터 총 33곳 중 17곳(51.5%)에서 공사 지연을 겪고 있다. 주민 민원이 주요 이유다.

안정훈/김영리 기자 ajh6321@hankyung.com

18 hours ago

2

18 hours ago

2

English (US) ·

English (US) ·