국내 농가가 본업인 ‘농업’으로 벌어들인 소득이 지난 10년 새 뒷걸음질 친 것으로 나타났다. 정부가 남는 농산물을 매입하고 세금도 면제해주고 있지만 정작 보조금 소득에 의존하는 농가가 늘어나면서다. ‘산업으로서 농업’이 발전하기 위해선 농업도 빗장을 과감히 풀어야 할 때라는 지적이 나온다.

◇농림업 부가가치 비중, 2% 안 돼

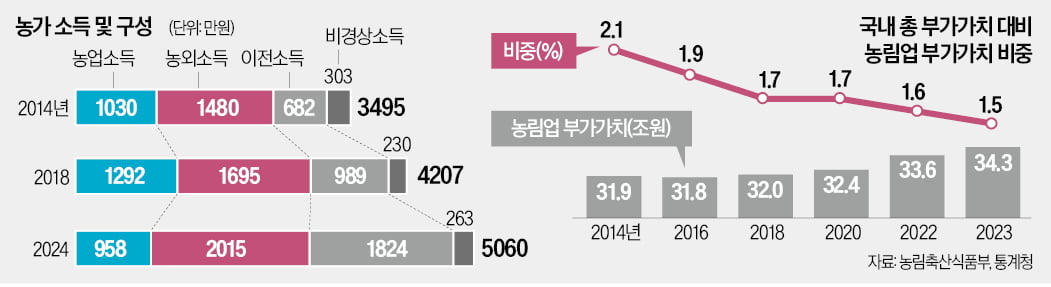

27일 농림축산식품부와 한국은행에 따르면 농가소득은 2014년 3495만원에서 지난해 5060만원으로 10년간 약 1000만원(44.8%) 늘었다. 문제는 구성이다. ‘농업으로 번 돈’인 농업소득은 이 기간 1030만원에서 958만원으로 뒷걸음질 쳤다. 농가소득을 책임진 것은 보조금이다. 각종 보조금을 더한 이전소득은 682만원에서 1824만원으로 세 배 가까이 늘었다. 음식숙박업 등 다른 업종으로 버는 ‘농외소득’도 1480만원에서 2015만원으로 36.1% 증가했다.

농업 쇠퇴를 가리키는 지표는 숱하게 많다. 통계청에 따르면 농림업 부가가치는 2013년 31조3420억원에서 2023년 34조3250억원으로 10년간 증가율이 10%에 미치지 못했다. 국내에서 연간 창출되는 총부가가치 중 농림업이 차지하는 비중도 이 기간 2.1%에서 1.5%로 쪼그라들었다.

한국은 ‘개방 경제’로 성장했지만 농산물만큼은 예외였다. 쌀이 대표적이다. 한국은 쌀 농가의 강력한 반대로 쌀 시장 개방을 1995년과 2004년 두 차례 유예했다. 빗장은 2015년이 돼서야 ‘관세화’ 형식으로 풀렸다. 개방을 미룬 대가는 컸다. 쌀이 남아도는 상황에서도 한국은 40만8700t을 ‘저율관세할당(TRQ)’ 방식으로 의무 수입한다. 게다가 ‘국가별 쿼터’도 설정됐다. 한국보다 약 20년 일찍 쌀 시장을 개방한 일본이 최소시장접근물량(MMA·77만t) 총량 내에서 수입처를 고를 수 있는 것과 차이가 있다.

미국산 소고기도 광우병 시위와 축산 농가 반대에 부딪혀 2008년 30개월령 미만에만 가까스로 수입 문을 열었다. 사과와 배는 지금까지 단 한 알도 수입된 적이 없다.

◇시장 개방으로 새 길 개척한 포도

농업은 시장 개방을 최소화하면서도 예산과 세제 혜택을 많이 받는다. 사실상 보조금인 공익직불금 예산은 2020년 2조3610억원에서 올해 2조9536억원으로 5년간 25.1% 늘었다. ‘재고 처리’도 정부가 해준다. 쌀은 지난해에만 한 해 생산량(358만5000t)의 17%인 62만2000t을 정부가 매입했다.

세금 혜택도 많다. 기획재정부에 따르면 농가가 벼, 보리 같은 식량 작물을 재배해 얻은 사업소득은 전액 비과세된다. 채소·과일·원예 등 ‘작물재배업’으로 발생하는 소득도 연 10억원까지 세금을 매기지 않는다. 축산 농가도 사육 규모가 일정 수준(젖소·소 50마리, 돼지 700마리 등) 이하면 소득세를 내지 않는다.

농업에 이런 혜택을 제공하는 건 농촌이 한국 경제 발전 과정에서 소외됐다는 인식 때문이다. ‘식량’으로서 농산물은 외국에 의존해선 안 된다는 ‘식량 안보’ 개념과 농민단체의 강한 저항도 농산물 빗장을 푸는 것을 주저하게 했다. 하지만 농업을 보호할수록 산업 경쟁력은 떨어지고 있다. 통계청 농림어업총조사에 따르면 농가 인구는 2015년 256만9000명에서 지난해 200만4000명으로 약 56만 명 감소했다. 농가 인구 중 65세 이상 비중은 지난해 55.8%로 절반을 돌파했다.

미국이 관세 협상에서 쌀, 소고기 등의 추가 시장 개방을 요구하면서 이참에 농업도 시장 개방으로 생존의 길을 찾아야 한다는 지적이 나온다. 포도의 경우 2004년 칠레를 시작으로 페루, 미국, 호주와 자유무역협정(FTA)을 맺고 수입을 확대했다. 그러자 국내 포도 생산자들은 해외 시장을 개척하고 샤인머스캣 등으로 품종을 다변화했다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 포도 수출액은 2013년 170만달러에서 2023년 4468만달러를 기록해 10년간 26배 넘게 늘어났다.

이광식 기자 bumeran@hankyung.com

3 hours ago

1

3 hours ago

1

!["몸값 비싼 이유 있었네"…아빠들 심장 두근거리게 만드는 車 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41214727.1.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·