우리 시문학 문단의 품격을 한층 높여준 시인들

10년이면 강산도 변한다고 했던가. 대학 강단에서 30년 가까이 대학생들을 가르치다 보니 세대 차이를 넘어 시대별 세대의 특성에도 큰 차이가 있음을 느끼곤 한다. 1980년대에 20대를 보냈던 세대와 2020년대에 20대를 보내고 있는 청년들을 비교한다는 게 무슨 의미가 있을까마는, 연장된 수명만큼이나 철듦의 나이도 늘어난 게 아닐까 싶다. 시쳇말로 1980년대 이전 대학생들은 우리 사회의 가장 영향력 있고 실천적인 지성이자 여론의 선도자였건만, 지금은 어떤지 비교한다면 무의미한 걸까. 하긴 1980년대의 20대 또한 그 이전의 20대와 비교되곤 했으니 그런 건 어쩌면 꼰대들의 부질없는 걱정일지도 모르겠다.

나의 20대는 대학생, 휴학생, 군인, 출판 편집자로서의 사회인, 그리고 신혼의 가장 등의 역할로 점철돼 있다. 그중에서도 국문학도로서의 대학생 시절이 가장 진한 기억으로 남아 있다. 당시로서는 국내에서 가장 아름다운 캠퍼스를 자랑했던 대학에 다녔기에 사시사철 문학적 흥취에 젖어 있기란 어려운 일이 아니었다. 해마다 교정에 나부끼던 현수막에 새겨진, 신춘문예 또는 각종 문학상에 당선된 선후배들의 당선사례를 보며 아픈 배를 움켜쥘 때도 있었지만, 그런 질투심 정도는 공짜 술 몇 잔에 금세 날아가곤 했다.

그때 우리 문학청년들 사이에서 가장 멋있게 떠오르곤 했던 문인이 바로 마종기 시인, 그리고 황동규 시인이었다. 서울중학교․고등학교 동기동창이었던 두 사람은 앞서거니 뒤서거니 《현대문학》을 통해 등단한 것도 그렇고, 대학생 시절 첫 시집을 낸 것도 그렇고, 부친이 유명 문인이었다는 점까지 닮은 절친 사이였다. 그 무렵 출간됐던 마종기 시인의 시집 『안 보이는 사랑의 나라』와 황동규 시인의 시집 『나는 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다』는 1980년대라는 시련기를 힘겹게 건너고 있던 우리의 필독서이자 안줏거리였다. 그 시절 우리는 잘 알지도 못하면서 취기어린 평가를 남발했지만, 어쨌든 그들은 우리 시문학 문단의 품격을 한층 높여준 시인들임이 분명했다.

아버지와 어머니로부터 물려받은 예술적 재능

유감없이 꽃피운 시인

마종기 시인의 아버지는 우리나라 최초의 창작 동화로 알려진 「바위나리와 아기별」을 비롯해 수많은 작품을 남긴 동화작가 마해송 선생이며, 어머니는 우리나라 현대무용의 개척자 박외선 선생이다. 1939년 1월 17일, 마종기는 마해송과 박외선의 장남으로 일본 동경에서 태어났다. 마해송 선생은 1921년 일본으로 건너가 일본대학 예술학과를 졸업하고 일본의 종합교양지 《문예춘추(文藝春秋)》의 초대 편집장을 거쳐 1930년에는 잡지 《모던니혼》의 발행인이 되었다. 이때 동경에서 체류 중이던 박외선을 취재하려고 만났다가 사랑에 빠져 구애 끝에 1937년 결혼에 이르게 됐다. 박외선 선생은 마산여고 3학년 때 최승희의 춤을 보고 감명받아 무용가가 되기로 결심하고 최승희 공연 무대에 서기도 했으며, 최승희의 권유로 일본에 유학하여 정식 클래식 발레 교육을 받은 최초의 한국인이 되었다. 1934년 동경에서 무용가로 화려하게 데뷔했고, 한국인 최초로 일본 체육학교 무용교수이자 무용 영화의 주연배우로도 활약했다. 1960년대 미국의 마사 그레이엄 현대무용 기법을 국내에 최초로 도입했으며, 1963년에는 이화여대에서 우리나라 최초로 대학 무용과 창설을 주도했다. 국내 최초의 무용 이론서인 『무용학 개론』(1961)을 집필해서 국내 무용학의 기틀을 다지기도 했다.

한편, 1944년 마해송 일가는 일본 생활을 청산하고 귀국하여 개성에 정착했고, 1947년에 서울 종로구 명륜동으로 이사해서 1965년까지 살았다. 1950년 봄 국민학교 6학년이었던 마종기는 교내신문에 처음 동시를 발표했다고 한다. 하지만 그해 6․25전쟁이 터지면서 경남 마산으로 피난을 떠났고 거기서 국민학교를 졸업했다. 전쟁이 끝나고 서울로 돌아와 서울중학교에 들어간 마종기는 같은 학교에 다니고 있던 황동규를 만나 평생지기로서의 인연을 맺게 된다. 그 무렵 마종기 시인은 제1회 학원문학상에 산문을 응모해 입상하기도 했다.

1954년 서울고등학교에 진학한 마종기는 문예반 지도교사로 있었던 조병화 시인을 만남으로써 본격적인 시 창작에 몰두하는 계기가 된 것으로 보인다. 하지만 당시 문과반이었던 마종기는 과학 분야 진로를 권하는 친지의 권유를 받아들여 이과반으로 옮겨 공부한 끝에 1957년 연세대 의과대학에 진학한다. 그리고 1959년 의대 본과 1학년 신분으로 당시 연세대 국문과 교수였던 박두진 시인의 추천을 받아 시 「해부학교실」, 「나도 꽃으로 서서」 등이 《현대문학》에 실림으로써 등단했다. 이듬해인 1960년 9월에는 습작기의 작품까지 망라한 첫 시집 『조용한 개선』을 출간했으며, 이 시집으로 제1회 연세문학상을 수상했다.

의대 졸업 후 공군 군의관으로 복무했으며, 이때 정현종 시인과 교분을 쌓은 것으로 알려져 있다. 1966년 미국으로 건너간 마종기 시인은 오하이오 주립대에서 수련의 과정을 거쳐 방사선과 전문의, 오하이오 의과대 방사선과 교수, 톨레도 아동병원 부원장 등을 역임했다. 미국에서 의사로 살면서도 꾸준히 한국에서 시를 발표했으며, 황동규․김영태 시인과 공동시집을 펴내기도 했다. 2002년 의사 생활에서 은퇴한 후에는 모교인 연세대 의과대학 초빙교수로서 ‘문학과 의학’을 강의했다. 한국문학작가상, 미주문학상, 편운문학상, 이산문학상, 대산문학상, 현대문학상, 대한민국 예술원상 등을 수상했다.

『조용한 개선』, 의대생 시절 펴낸 마종기 시인의 첫 시집

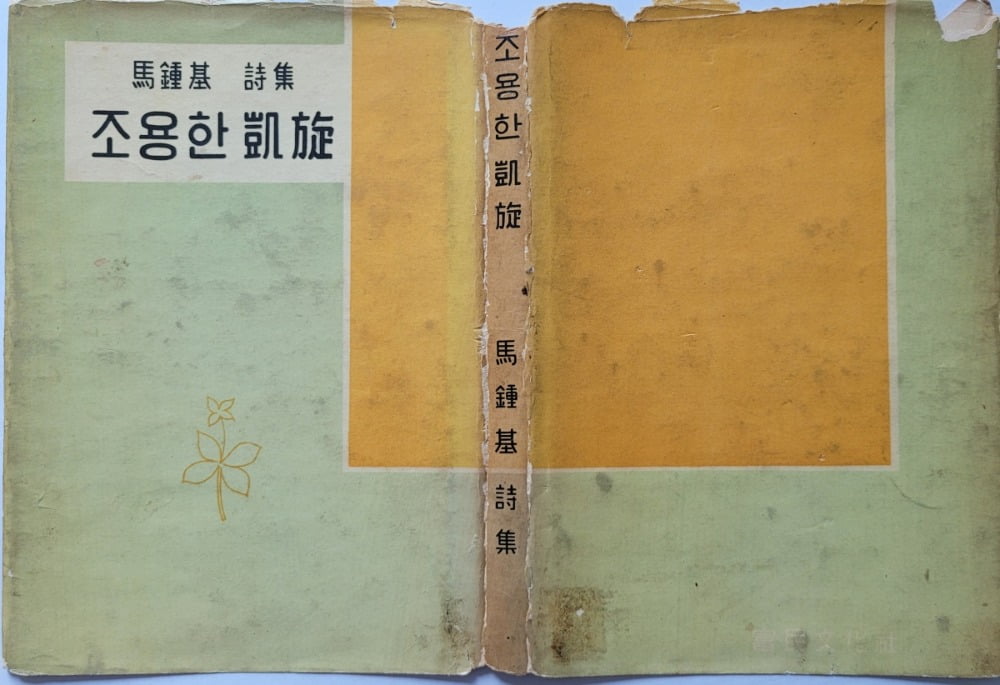

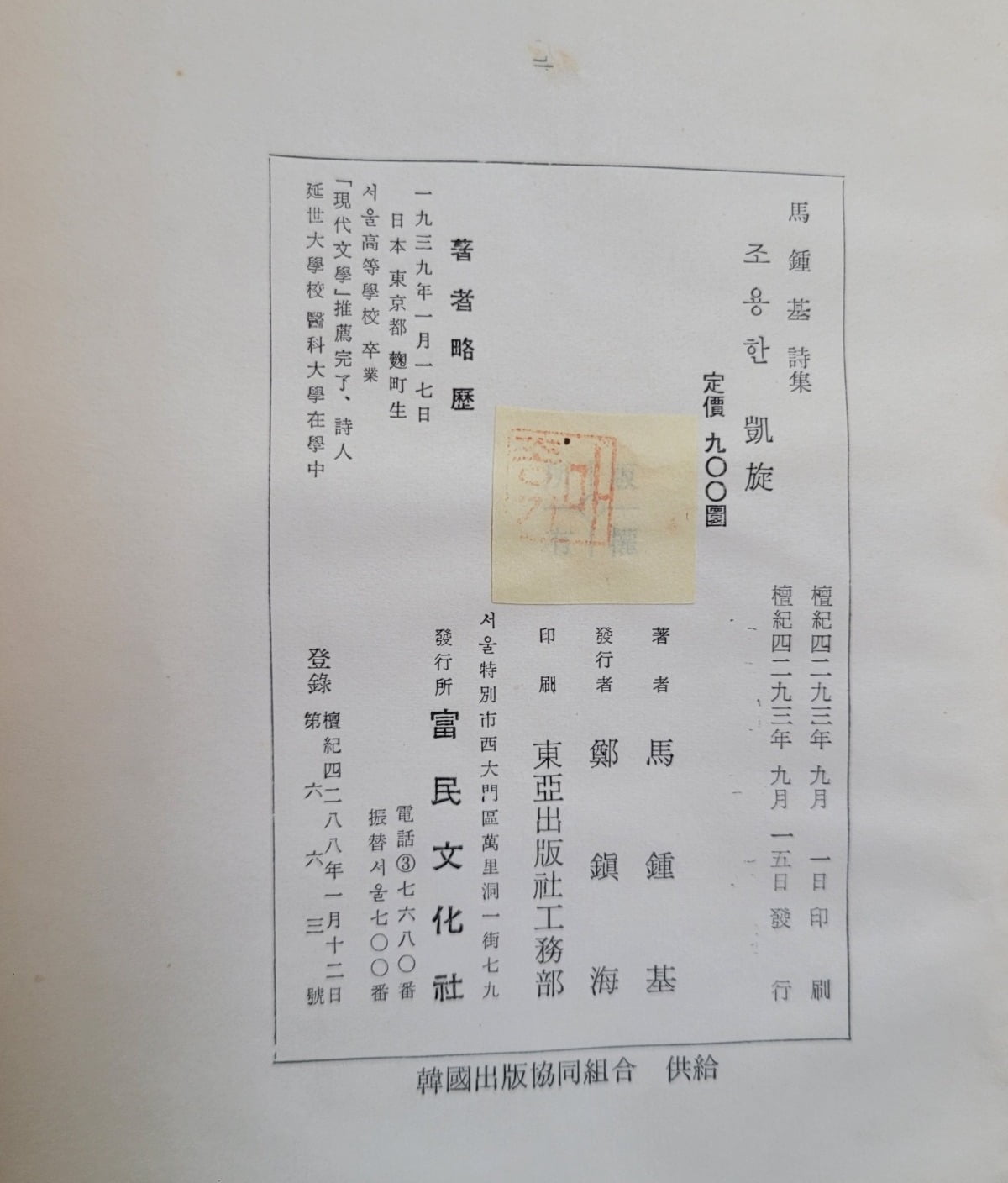

1960년 9월 15일 부민문화사에서 발행된 『조용한 개선』은 표지 기준으로 가로 135mm, 세로 192mm 크기에 간기면을 제외하고 본문 154쪽으로 이루어져 있다. 제본 형식은 양장 제책으로 세로쓰기 체재의 우철(右綴; 오른쪽매기) 방식을 취하고 있으며, 표지는 재킷으로 싸여 있다. 권두에 박두진 시인의 서문이 있고, 권말에는 시인의 「첫 시집을 내면서」라는 제목의 후기가 있다. 이 시집은 마종기 시인이 문단에 등단한 지 얼마 지나지 않아 펴낸 것으로, 시인이 후기에서 밝히고 있는 것처럼 습작기를 완전히 벗어나지 못한 시기의 작품까지 모아 놓았다.

표지 재킷을 보면 비교적 단순한 문양을 바탕으로 둥근 고딕체의 ‘馬鍾基 詩集’이라는 표기가 상단에 있고 그 아래 좀 더 큰 서체로 제호 ‘조용한 凱旋’이 자리 잡고 있다.

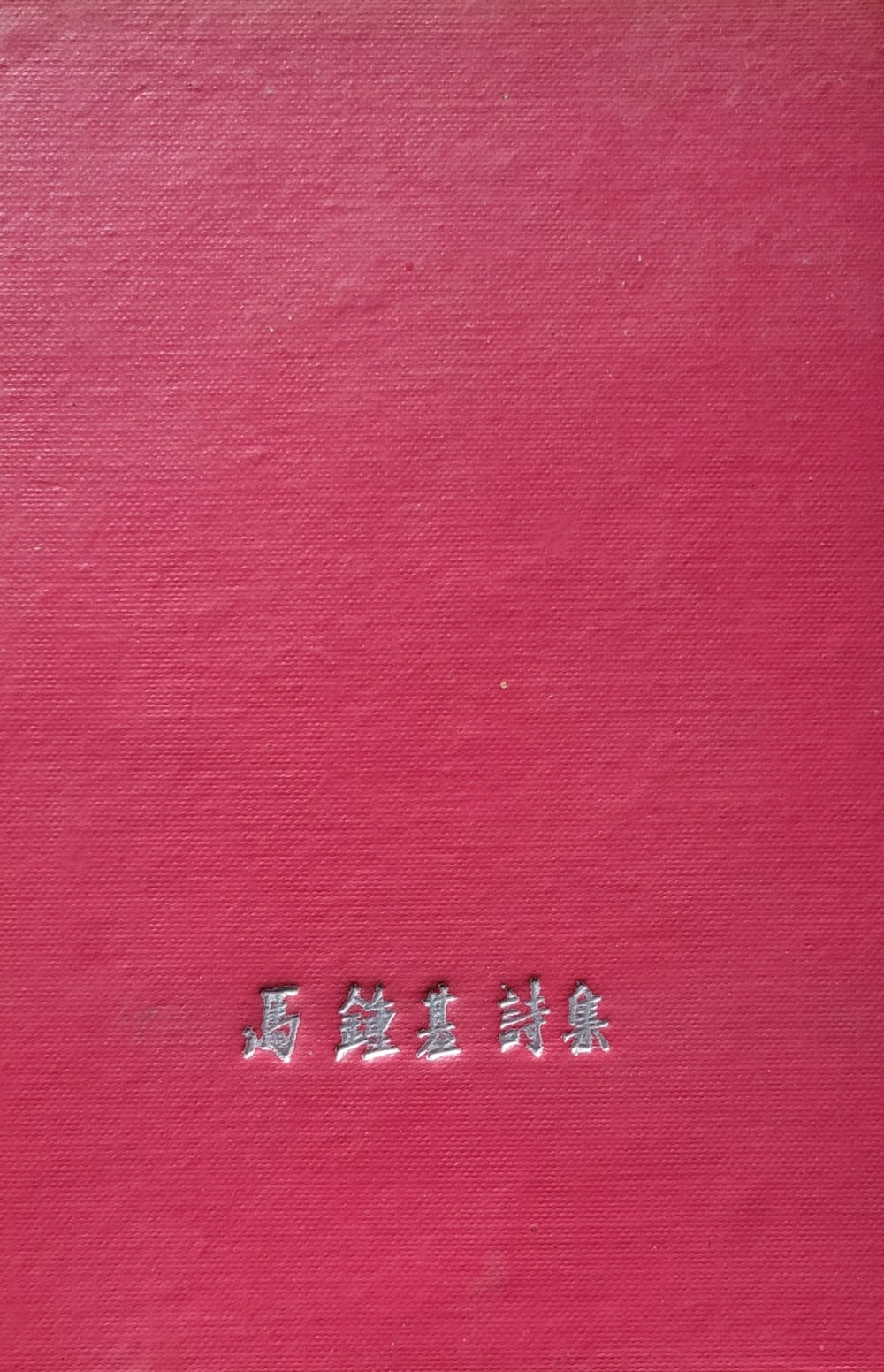

재킷을 벗기면 붉은색 바탕의 하단에 은박으로 박찍기를 한 ‘馬鍾基 詩集’이라는 가로글씨가 선명하다. 책등에도 마찬가지로 은박 제호가 세로글씨로 새겨져 있다.

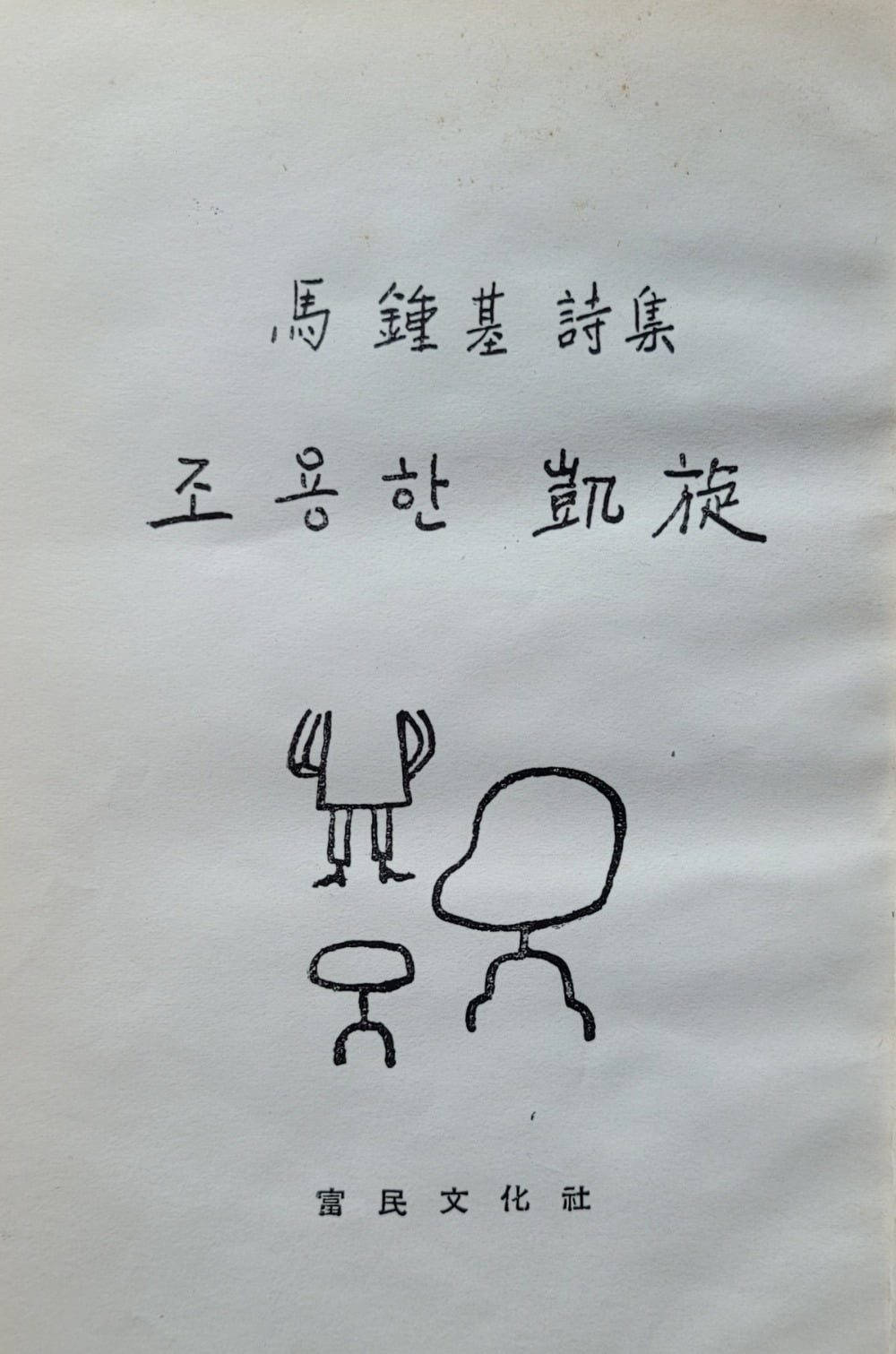

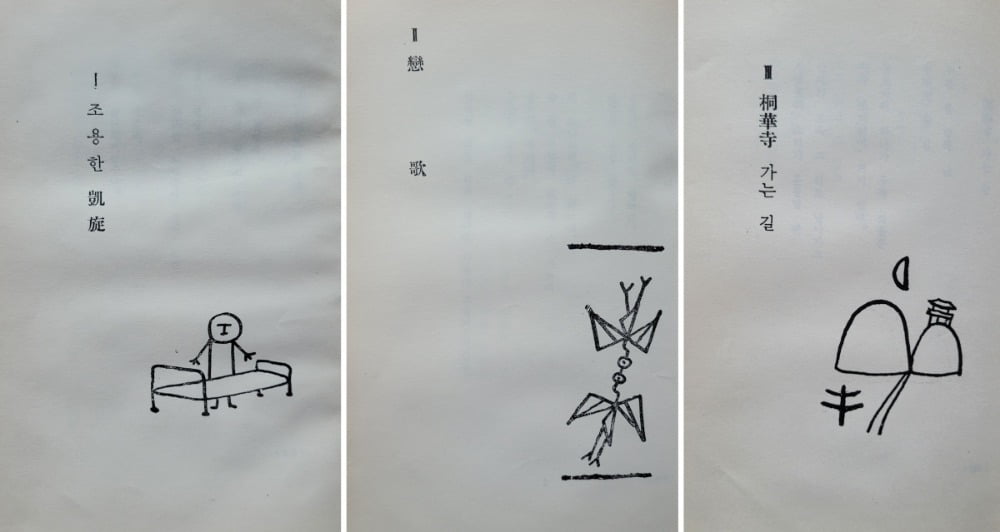

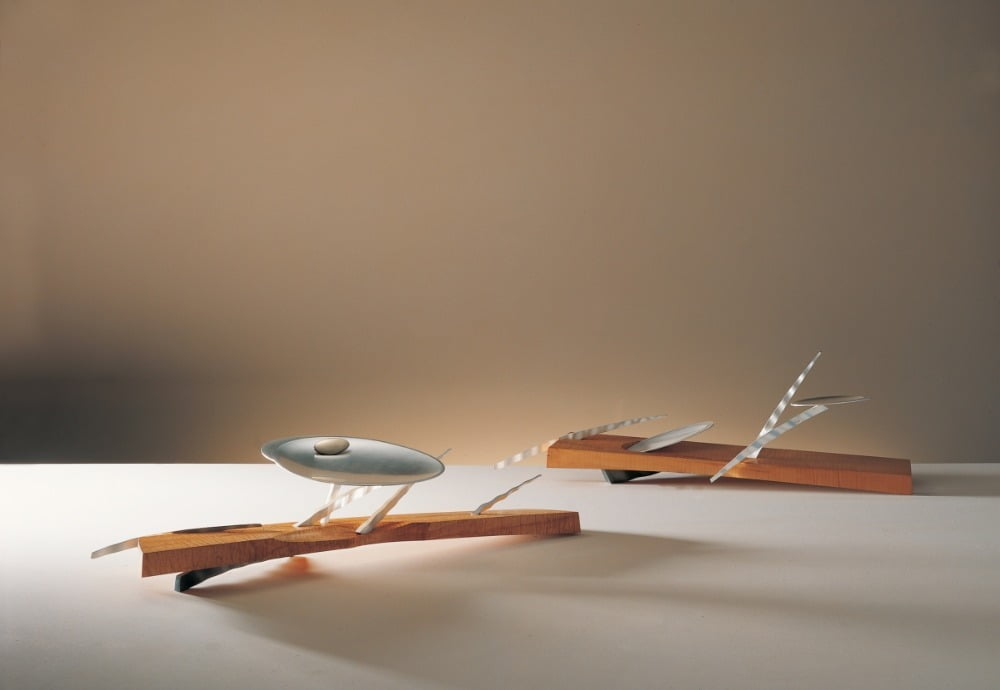

표지를 넘기면 양장제본 특유의 면지가 나오고, 그다음에 속표지가 펼쳐지는데, 속표지의 제호 글씨는 활자체가 아니라 누군가 손으로 쓴 것이다. 그리고 그 아래에 굵은 선으로만 그려진, 하지만 예사롭지 않은 그림이 있고, 맨 아래에 활자체로 출판사 이름 ‘富民文化社’가 새겨져 있다.

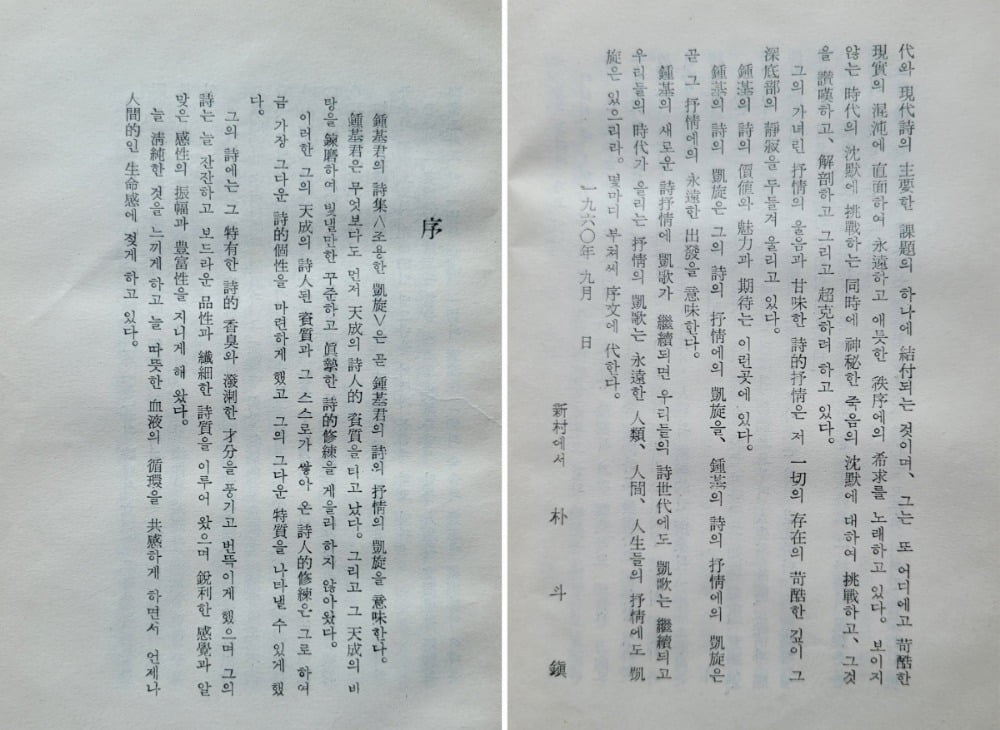

속표지를 지나 새로 홀수 쪽부터 박두진 시인의 서문이 4쪽에 걸쳐 실려 있다. “종기 군의 시집 <조용한 개선>은 곧 종기 군의 시의 서정의 개선을 의미한다.”라는 문장으로 시작되는 서문에서 박두진 시인은 마종기 시인이 “무엇보다도 먼저 천성의 시인적 자질을 타고났다. 그리고 그 천성의 바탕을 연마하여 빛낼 만한 꾸준하고 진지한 시적 수련을 게을리하지 않았다.”는 극찬을 아끼지 않는다. 특히, 「나도 꽃으로 서서」와 「해부학교실」과 「돌」 등의 시를 예시하면서 “시인으로서의 충분한 조건과 기초와 역량을 말해주고 있다”고 칭찬한다.

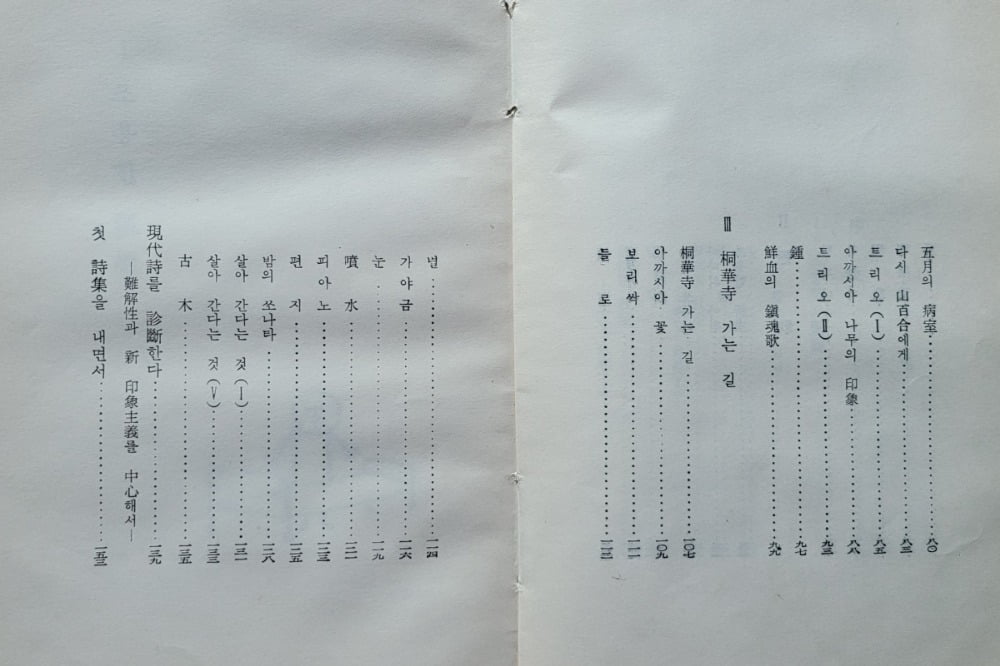

서문에 이어 5쪽에 걸쳐 차례가 실려 있다. 차례를 보면 1부 [조용한 개선]에 「나도 꽃으로 서서」·「해부학 교실Ⅰ·Ⅱ」·「은하」 등 12편, 2부 [연가]에 「팀파니」·「작약꽃」·「트리오Ⅰ·Ⅱ」 등 12편, 3부 [동화사 가는 길]에 「아까시아꽃」·「분수」·「고목」 등 14편 해서 모두 38편의 시가 실려 있고, 말미에 「현대시를 진단한다―난해성과 신 인상주의를 중심해서―」라는 제목의 평론을 실었다.

차례를 지나면 1부의 중간 표제지가 보이는데, 여기에도 속표지에서 보았던 굵은 선으로만 그려진 그림이 함께 실려 있다. 2부와 3부의 표제지도 마찬가지다. 3부 시편이 모두 나오고 나면 시인이 쓴 평론 「현대시를 진단한다」가 실려 있고, 본문이 끝난 뒤를 이어 간기면이 있다.

간기면을 보면 중앙에 ‘마종기’ 이름 석자가 선명한 네모진 도장이 찍힌 인지가 붙어 있는 것이 인상적이다. 또, 책값은 900환이며, 저자 약력으로 1939년 1월 17일 일본 동경 출생이라는 사실과 함께 서울고등학교를 졸업하고 《현대문학》 추천을 완료했으며, 연세대학교 의과대학 재학 중임을 밝히고 있다. 그밖에 발행일자와 함께 발행자는 ‘정진해’ 인쇄는 동아출판사 공무부, 발행소는 ‘부민문화사’이며, 한국출판협동조합을 통해 시집이 공급됨을 알리고 있다.

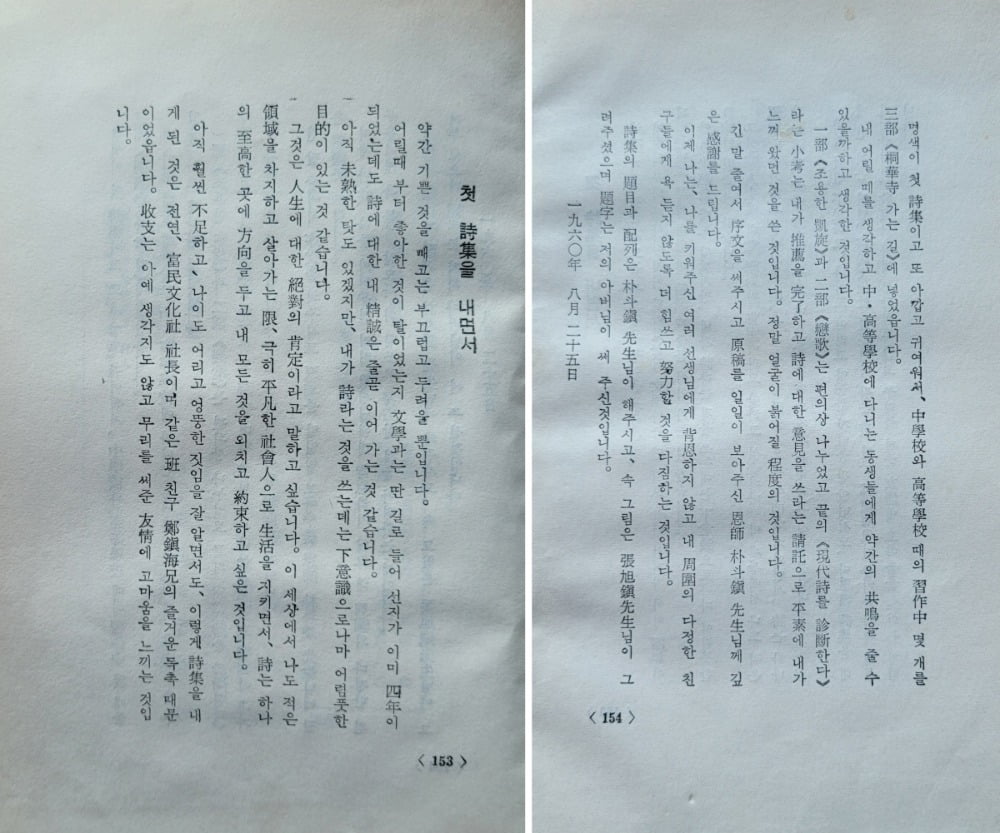

한편, 권말에 실려 있는 시인의 후기를 보면 이 시집에 관한 몇 가지 의문이 풀린다. 먼저 시인의 후기를 살펴보면 다음과 같다.

첫 시집을 내면서약간 기쁜 것을 빼고는 부끄럽고 두려울 뿐입니다.

어릴 때부터 좋아한 것이 탈이었는지 문학과는 딴 길로 들어선 지가 이미 4년이 되었는데도 시에 대한 내 정성(精誠)은 줄곧 이어가는 것 같습니다.

아직 미숙한 탓도 있겠지만, 내가 시(詩)라는 것을 쓰는 데는 하의식(下意識)으로나마 어렴풋한 목적이 있는 것 같습니다.

그것은 인생에 대한 절대의 긍정(肯定)이라고 말하고 싶습니다. 이 세상에서 나도 적은 영역을 차지하고 살아가는 한, 극히 평범한 사회인으로 생활을 지키면서, 시는 하나의 지고(至高)한 곳에 방향을 두고 내 모든 것을 외치고 약속하고 싶은 것입니다.

아직 훨씬 부족하고 나이도 어리고 엉뚱한 것임을 잘 알면서도, 이렇게 시집을 내게 된 것은 전연, 부민문화사(富民文化社) 사장이며 같은 반 친구 정진해(鄭鎭海) 형의 즐거운 독촉 때문이었습니다. 수지(收支)는 아예 생각지도 않고 무리를 써준 우정에 고마움을 느끼는 것입니다.

명색이 첫 시집이고 또 아깝고 귀여워서, 중학교와 고등학교 때의 습작(習作) 중 몇 개를 3부 <동화사(棟華寺) 가는 길>에 넣었습니다.

내 어릴 때를 생각하고 중․고등학교에 다니는 동생들에게 약간의 공명(共鳴)을 줄 수 있을까하고 생각한 것입니다.

1부 <조용한 개선>과 2부 <연가(戀歌)>는 편의상 나누었고 끝의 <현대시를 진단한다>라는 소고(小考)는 내가 추천을 완료하고 시에 대한 의견을 쓰라는 청탁으로 평소에 내가 느껴 왔던 것을 쓴 것입니다. 정말 얼굴이 붉어질 정도의 것입니다.

긴말 줄여서 서문을 써주시고 원고를 일일이 보아주신 은사(恩師) 박두진 선생님께 깊은 감사를 드립니다.

이제 나는, 나를 키워주신 여러 선생님에게 배은(背恩)하지 않고 내 주위의 다정한 친구들에게 욕 듣지 않도록 더 힘쓰고 노력할 것을 다짐하는 것입니다.

시집의 제목과 배열은 박두진 선생님이 해주시고, 속 그림은 장욱진(張旭鎭) 선생님이 그려주셨으며 제자(題字)는 저의 아버님이 써 주신 것입니다.

1960년 8월 25일

우선 주목되는 부분은 이 시집을 낸 부민문화사의 사장이 마종기 시인과 ‘같은 반 친구’라는 사실이다. 여기서 ‘같은 반’이 중·고등학교를 가리키는지 아니면 대학을 가리키는지 분명하지 않지만, 아마도 고등학교 때가 아닐까 짐작된다. 한국민족문화대백과사전에 따르면 1955년 서울 용산구 서계동에서 정은모 선생이 당시 “농촌지도 및 생활개선에 필요한 전문적이고 실질적인 도서를 간행하여 생산력 증대와 생활의 과학화를 이룬다”는 취지 아래 생명산업인 농업을 중심으로 하여 전문 출판사를 창립한 것이 바로 부민문화사였다. 1957년에 이미 부민문화사의 농업도서는 100종을 넘어섰고, 1957년 연세대 의과대학 개교와 함께 기초의학도서 출판에도 나섰다. 이 무렵 비교적 어린 나이였지만 마종기의 친구 정진해가 부친과 함께 부민문화사를 경영하기 시작한 것으로 보인다.

다음으로 눈여겨볼 것은 “명색이 첫 시집이고 또 아깝고 귀여워서, 중학교와 고등학교 때의 습작 중 몇 개를 3부 <동화사 가는 길>에 넣었습니다. 내 어릴 때를 생각하고 중․고등학교에 다니는 동생들에게 약간의 공명을 줄 수 있을까 하고 생각한 것입니다.”라고 고백하고 있는 부분이다. 이 시집에 실린 작품들이 습작기를 벗어나지 못한 듯한 느낌을 주는 이유가 선명해졌다고나 할까.

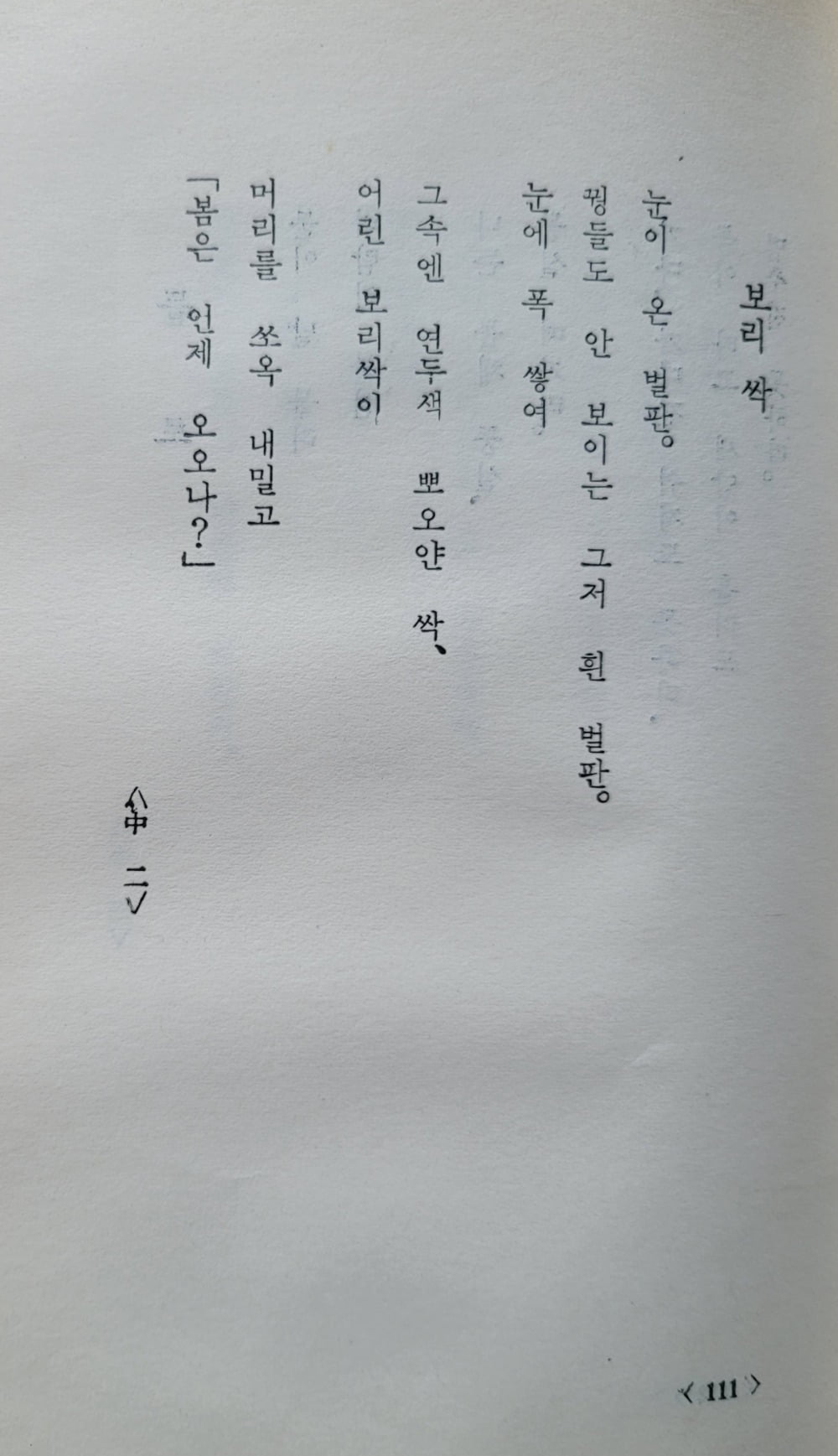

실제로 3부에 실린 시들을 보면 작품마다 말미에 <중1>부터 <고3>까지의 표시가 되어 있다. 예컨대, 3부 표제작인 「동화사 가는 길」을 보면 “푸른 풀 담뿍 난/편편한 들 길//곰보바위 하나가 우뚝 섰을뿐/아무 소리없이 거기 있네.//산새가 호옥 그 위로 날아가고/시냇물의 소리가 흔들릴 뿐//언제나 같은 날이 지나 가는대//곰보 바위 그 밑에/노란 꽃 하나//민들레 꽃송이 혼자 나왔네.”라는 시편 끝에 놀랍게도 <중1> 이라고 표기되어 있다. 곧 이 작품은 중학교 1학년 때 썼다는 말이다. 이어지는 「아까시아 꽃」·「보리 싹」 같은 작품은 중2 때 쓴 것이며, 「들로」·「별」 같은 작품은 중3 때, 「가야금」·「분수」는 고1 때, 「피아노」·「편지」는 고2 때, 그리고 「밤의 쏘나타」·「살아간다는 것」·「고목」 등은 고3 때 쓴 것임을 알 수 있다. 박두진 시인이 서문에서 마종기 시인의 천성을 거론한 것이 결코 우연이 아님을 보여준다고나 할까. 그밖에 시작품이 끝나고 실린 평론은 《현대문학》 등단 직후 대학신문 《연세춘추》의 청탁을 받아 2회에 걸쳐 게재한 글이라는 것도 알 수 있다.

그리고 후기 말미에 “시집의 제목과 배열은 박두진 선생님이 해주시고, 속 그림은 장욱진 선생님이 그려주셨으며 제자는 저의 아버님이 써 주신 것입니다”라고 한 부분에 이르면 시집의 장정이 어떻게 완성되었는지 비로소 알게 된다. 그러니까 속표지의 손글씨는 시인의 부친 마해송 선생이 쓴 것이며, 속표지마다 그려져 있는 그림은 화가 장욱진이 그렸다는 것. 장욱진 선생은 우리나라 현대 미술사에 있어 추상화의 거목으로 알려진 화가인데, 아마도 당시 마해송 선생과 이웃사촌으로 가깝게 지낸 인연 때문에 마종기 시집에 그림을 그려준 것으로 보인다.

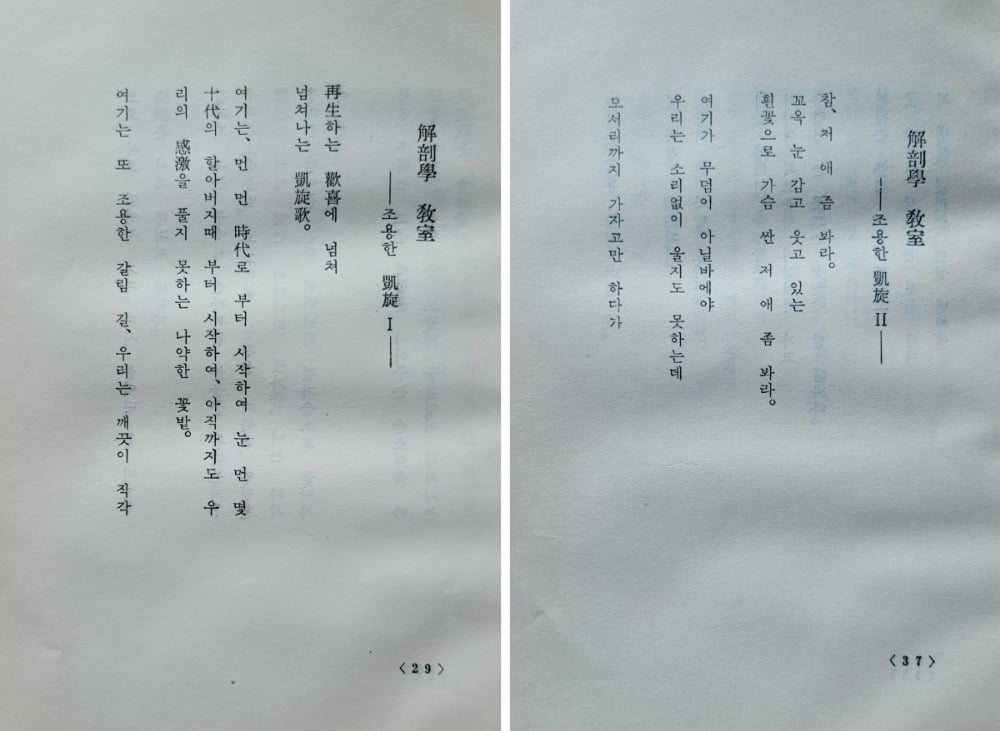

중학생 때부터 이미 시적 자질을 보여준 마해송 시인이 마침내 1959년 박두진 시인의 추천을 받아 《현대문학》으로 등단할 때 실린 작품이기도 한, 부제가 곧 이 시집의 제호가 된 「해부학 교실Ⅰ·Ⅱ」를 살펴보면 다음과 같다.

解剖學 敎室(해부학 교실)―조용한 凱旋(개선)Ⅰ―

再生(재생)하는 歡喜(환희)에 넘쳐

넘쳐나는 凱旋歌(개선가).

여기는, 먼 먼 時代(시대)로 부터 시작하여 눈 먼 몇 十代(십대)의 할아버지 때부터 시작하여, 아직까지도 우리의 感激(감격)을 풀지 못하는 나약한 꽃밭.

여기는 또 조용한 갈림 길, 우리는 깨끗이 직각으로 서로 꺾여져 가자. 다시 돌아다볼 비굴한 未練(미련)은 이제 팽겨쳐 버리자.

갑자기 너는 무엇이 안타까워 눈물을 흘리는가? 우리 오랜동안 부끄러워 눈길을 피하던, 영원한 鄕愁(향수)가 익어 있는 어머니의 젖가슴, 너는 다시 우리를 낳아준 본래 어머니의 젖가슴으로 돌아가야 한다.

허면, 우리는 고운 매듭을 이어주는 숨소리를 吟味(음미)할 때마다, 살아있는 보람이 물결일어 넘쳐나는 凱旋歌(개선가)를 불러준다.

여기는 먼 먼 時代(시대)로부터 시작하여 단 한번의 서정을 느껴보는 스스로의 꽃밭.

解剖學 敎室(해부학 교실)

―조용한 凱旋(개선)Ⅱ

참, 저 애 좀 봐라.

꼬옥 눈 감고 웃고 있는

흰꽃으로 가슴 싼 저 애를 좀 봐라.

여기가 무덤이 아닐 바에야

우리는 소리없이 울지도 못하는데

모서리까지 가자고만 하다가

끝내는 모두 지쳐 버린 곳.

네 살결이 漂白(표백)되어

天井(천정)의 흰 바탕 보아라.

너를 얼리던 少年(소년)들은

하나씩 외로운척 비실대며 가고

수집어 눈 못뜨는 少女(소녀)야 말 해봐라.

전에는 終日(종일) 山(산)을 싸돌고,

꽃 따먹어, 색깔있는 침을 뱉어

저 냄새, 내리는 햇살 냄새에

난 웃기만 했지.

엄마야, 그때는

달디 단 엄마 젖 예쁘더니

이젠 엄마 닮은 내 젖이 부끄러워.

모두 없이 나도 어린애되면

엄마 젖 가슴에 다시 머리 파묻고

괴롭던 어린 날을 울어버리면.

우리는 두 손

숨을 멈춘다.

꽃 향기가 방안을

회오리 돈다.

피는 香氣(향기)가 고웁다.

아, 우리는 네 앞에 바로 서도

더도 없이 두 손,

저 애 좀 봐라.

그래도 볼우물 웃고

우리 차거운 손바닥 위에

헤어지는 아늑함을 가르쳐주는

저애, 꽃순 같은 숨소리 들어 보아라.

미국 시민으로서의 생활과 작품활동, 그리고 디아스포라

마종기 시인은 1965년 군의관 시절 ‘한일 굴욕외교 반대 재경 문인 82인 서명’ 사건으로 고초를 겪고 이듬해 수련의 자격으로 미국으로 건너가 의사와 시인으로 살아왔다. 그래서 이후 그의 작품에는 조국을 떠난 외로움과 함께 모국어에 대한 짙은 그리움이 담겨 있다는 평가를 받아왔다. 특히, 2011년 모친이 세상을 떠난 즈음 쓴 시를 보면 절절한 그리움이 묻어난다.

1959년 등단한 이후 열한 번째 시집이 되는 『마흔두 개의 초록』(2015, 문학과지성사)에 실린 「어머니의 세상」 같은 시가 그렇다. 1연에서 “낮잠 드신 어머니의 침상 옆에 앉으니/많이 늙으셨어도 아직 고운 모습이신데/몽롱하게 잠에서 깨어 나를 올려다보시더니/오래전 돌아가신 아버지를 보셨는지/여보오, 참 오랜만이네요, 하신다./어디 감추어두셨던 부끄러운 목소리,/내 얼굴 조심해 만지시며 여보오, 여기까지……/희미한 미소가 마른 목을 메이게 한다./어머니는 어디를 헤매며 사시는 것인지,/제발 그 길만은 평탄하고 아름답기를.”이라고 쓰고 2연은 “결국 하나씩 놓는 것이군요, 어머니.”로 시작해서 “당신이 남기신 시야가 내 앞길이 됩니다./외로운 밤 다 땅에 내리시고, 어머니/오랜 기다림 끝내시고 일어나세요.”로 마무리한다. 아마도 오랜 세월 이국땅에 머물다가 귀국해서 2014년에 국적을 회복한 것도 그런 이유가 아닐까.

그런데 왜 시집 제목이 ‘마흔두 개의 초록’일까, 표제작이 왜 “초여름 오전 호남선 열차를 타고/창밖으로 마흔두 개의 초록을 만난다.”로 시작하는 걸까 싶었는데, 시집 출간을 알리는 기자회견에 관한 기사를 보고 그 뜻을 짐작할 수 있었다. “42는 메이저리그 최초의 흑인 야구선수 재키 로빈슨의 등번호로, 미국 사람들에게는 상징적인 숫자”이며, 마이애미에서 헤밍웨이가 살았던 키웨스트까지 연결된 다리의 개수도 42개라는 것.

한편, 마종기 시인은 국적 회복 신청을 하고 나서 각각 한국과 미국에서 세상을 떠난 아버지와 어머니를 경기도 파주에 합장해 드렸다고 한다. 아울러 비슷한 시기에 ‘마해송 전집’도 완간했다. 마해송 선생은 1966년 마종기 시인이 수련의 과정을 이수하기 위해 미국으로 떠난 지 넉 달 만에 타계했다. 당시 형편이 좋지 않았던 시인은 비행기표를 살 수 없어 장례식에 참석할 수 없었다고 한다. 그렇게 아버지를 보내고 50년이 다가오는 시점에 마해송 전집이 완간되었으니 감회가 남달랐을 것이다. 그리고 그 저작권 사용료는 출판사에 기탁되어 ‘마해송문학상’ 기금으로 활용되고 있다.

마해송 시인은 시 「국적 회복」에서 “아무도 없는 광대무변의 외로움이/무시로 나를 차고 흔들어 굴렸지만/먼지와 폭풍과 천둥의 비바람 속,/그 마지막에 남는 평화를 믿었다./살아서는 돌아가지 못한다 해도/그래도 다 괜찮다는 말이, 확실히 내 가슴 한복판에서 맑게 들렸다./정말이다, 너무 늦었다는 말까지/나를 그냥 가볍고 푸근하게 해주었다.”고 노래한다. 그로부터 10년이 흐른 어느 날, 때마침 80의 나이를 훌쩍 넘긴 노시인의 동문들이 ‘마종기문학상’을 제정한다는 소식이 들려왔다. 아무쪼록 모든 외로움과 서러움으로부터 벗어나 첫 시집을 낼 무렵의 왕성한 시인으로 회복하기를 빈다.

김기태 '처음책방' 설립자

6 hours ago

4

6 hours ago

4

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·